アンケートのテンプレート|作成のポイントや回答率UPのコツをわかりやすく解説!

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニー・オノフのTAKAHASHIです。

アンケートは、情報収集において効果的な手段であり、特にビジネスの現場では、顧客の意見やニーズを把握するために欠かせないツールです。適切なテンプレートを活用することで、アンケートの作成がより効率化され、データ収集の質も向上します。アンケートには目指す目的や形式に応じてさまざまな種類が存在し、それらを適切に選定することが重要です。テンプレートを使用すれば、質問項目の構成やデザインを効率よく整えられるだけでなく、回答者の負担を軽減し、結果として高い回答率を期待できます。

アンケートテンプレートの種類と例

アンケートテンプレートには多くの種類が存在し、目的によって使い分ける必要があります。それぞれのテンプレートは、必要な情報を効率よく収集できるように設計されています。必要に応じてカスタマイズすることも可能ですので、自社のニーズに合わせて選ぶことが重要となります。

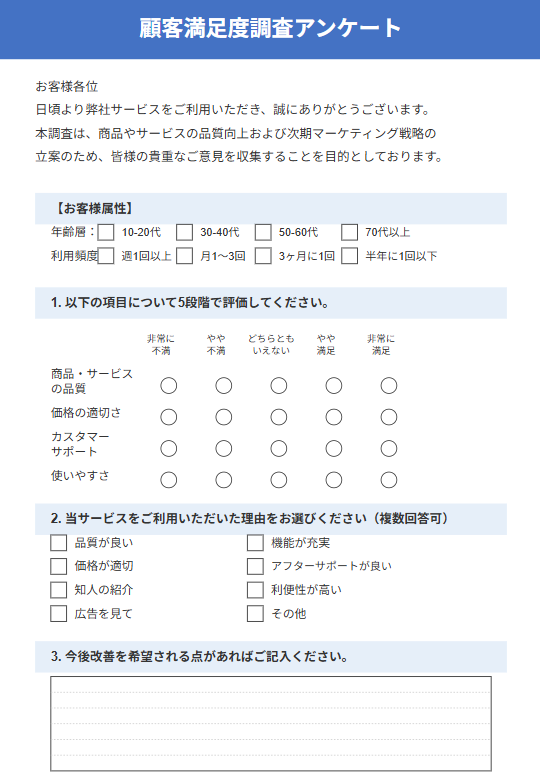

顧客満足度アンケート

顧客満足度調査は、商品やサービスに対する顧客の評価を把握するための重要なツールです。顧客・サービス利用者が自社の製品やサービスに抱く感想や期待、そしてどのような改善が必要かを知るために、最も直接的な意見を集める手段となります。この調査は、顧客の属性や利用動機を確認することで、次の効果的なマーケティング戦略を立案するうえでも非常に有用です。また、顧客満足度調査では、チェックボックスやリッカート尺度(リッカートスケール)といった回答形式を採用することが一般的で、回答者の負担を最小限に抑える努力もされています。その結果、顧客のフィードバックをスムーズかつ的確に収集することが可能となります。

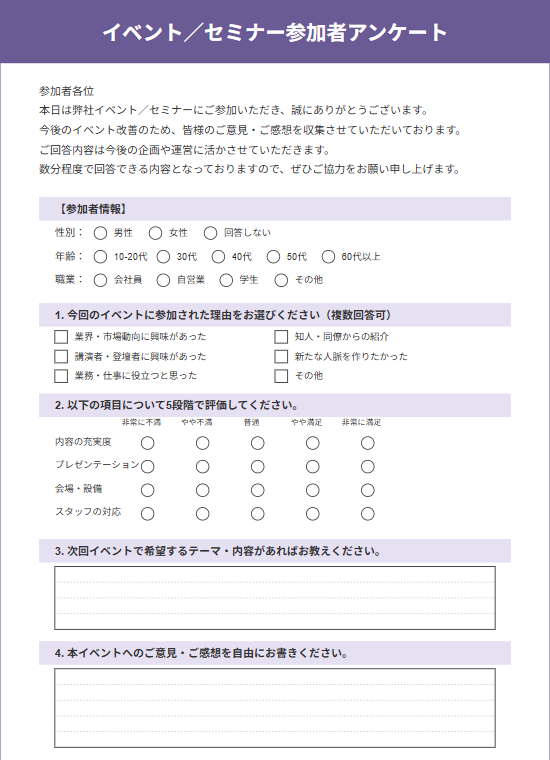

イベント/セミナー参加者・展示会来場者アンケート

イベントやセミナー、展示会の後に行われるアンケートは、参加者・来場者の意見や感想を収集するために欠かせません。参加者の年齢、性別、職業などの基本情報(属性)や満足度、今後の開催時に求められる内容を把握することができます。これにより、次回のイベントをより良いものにするための貴重な情報源となります。自由記述欄を設けて具体的な意見を募集することも、有効な改善策を見出す助けになります。

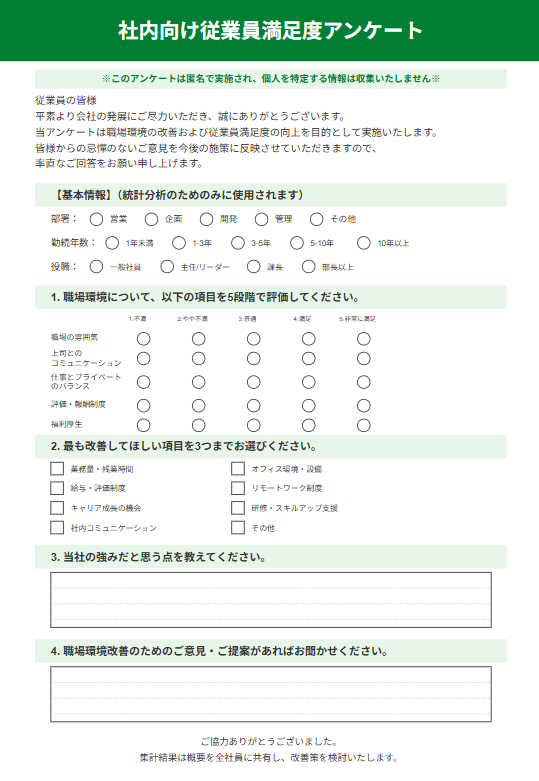

社内向けアンケート

社内向けアンケートでは、従業員の意見や満足度(ES)、働きやすさの向上に向けた貴重な情報を収集します。企業によっては福利厚生や職場環境の改善、退職者対策に役立てるために実施されることが一般的です。設問内容は具体的で明確にすることが求められ、従業員がフィードバックしやすい形式(匿名にして名前が分からないようにするなど)を心掛けることで、より多くの意見を集めやすくなります。

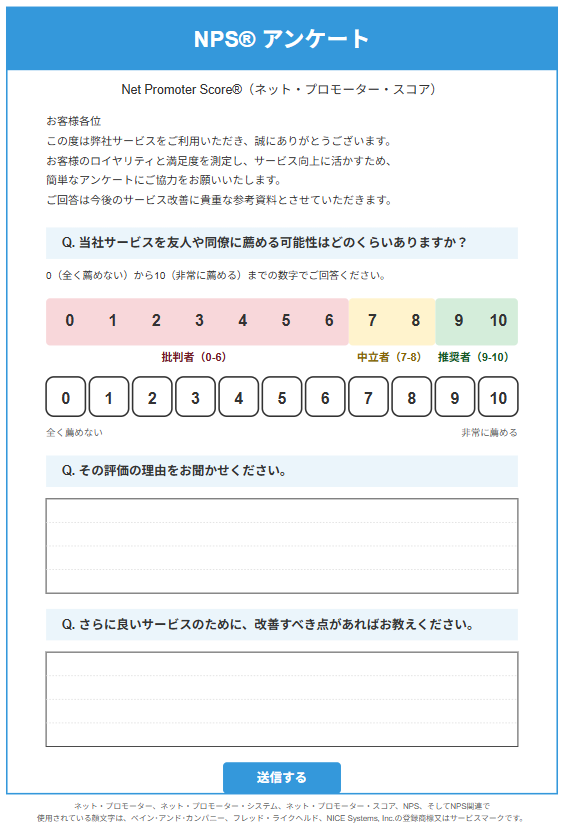

NPS®アンケート

NPS®(Net Promoter Score®)アンケートは、顧客のロイヤリティを評価し、満足度を測定するための重要な指標です。このアンケートを活用することで、顧客が自社の製品やサービスを他者に推奨する意志を定量的に把握できます。また、具体的な設問形式は1~10のスコアで評価する仕組みとなっており、顧客の満足度を直感的に確認することが可能です。このような情報を得ることで、顧客との関係性をより深めるための施策を計画・実行し、継続的な改善を図ることができます。NPS®アンケートを通じて、顧客の期待に応えるサービス向上の取り組みをさらに強化しましょう。

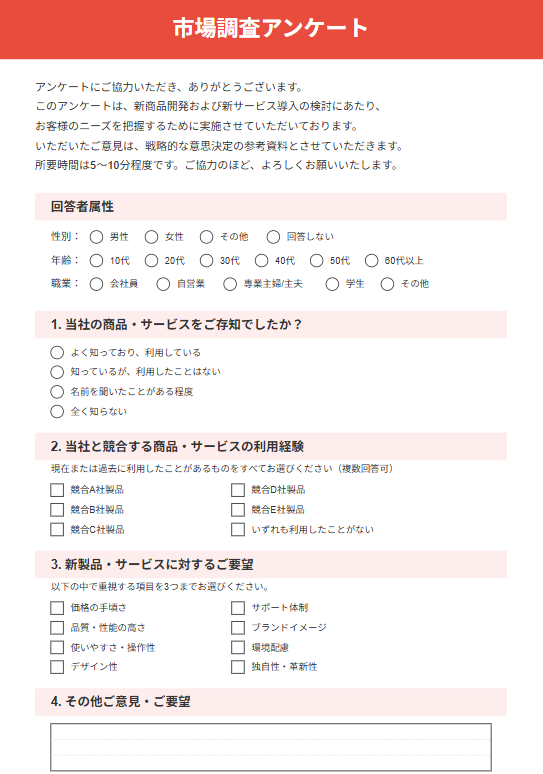

市場調査アンケート

市場調査アンケートは、新商品開発や新サービスの導入を考える際に必要な情報を得るために実施されるものです。この調査では、ターゲット層のニーズや競合状況を把握することが重要となります。回答者の属性を明確にすることで、特定の市場にどれだけ受け入れられる可能性があるのか、さまざまな視点から分析することが可能です。適切な市場調査が行われることで、戦略的な意思決定を行うための根拠を得ることができるでしょう。

アンケートを作成する際のポイント

アンケートを作成する際には、いくつかの重要なポイントを押さえることで、データ収集の質が向上します。効率的なアンケート設計と集計を意識することで、目的達成に役立つ有益な情報が得られるでしょう。

以下の項目でポイントを解説していきます!

アンケートの目的を明確にする

まず、何のためにアンケートを実施するのか、目的をはっきりとさせることが大切です。目的が明確でないと、収集したデータの内容が偏りやすく、その結果、分析や意思決定に活用する際に支障が出る可能性が高まります。目的を設定することで、アンケートの内容を要件に適した形で策定することができます。たとえば、商品の改善点を探る場合、その商品に特化した質問を設計し、それに基づいて具体的な情報を得ることが重要です。さらに、目的がしっかり定まっていることで、アンケート設計全体の内容や方向性も明確になり、より効果的なデータ収集が可能となります。

回答の負担を減らす質問設計

質問を作成する際には、回答者が負担を感じないような質問形式を意識することが重要です。例えば、難解な表現や長文は避け、Yes/Noや5段階評価など、シンプルで直感的に答えやすい形式を活用しましょう。また、1つの質問に複数の要素を含めず、なるべく1問1意図の形式にすることで、正確なデータが得やすくなります。

具体的でわかりやすい設問を意識する

設問内容が漠然としていると、回答者は答えづらくなる傾向があります。具体的な内容を投げかけることで、正確なデータを得やすくなります。たとえば、顧客満足度を尋ねる際には「商品の品質についてどう感じましたか?」という形にし、一要素に絞ることで、明確な意見を得ることができます。

質問内容を整理して項目ごとにまとめる

質問内容はテーマごとに整理して、項目別にまとめると効果的です。たとえば、製品に関する質問、サービスに関する質問などに分けて配列すると、回答者が混乱しにくくなります。この整理によって、関連性のある質問がひとまとまりになり、全体の流れが良くなります。整理された内容は、分析の際にも役立ちます。

簡易な質問から詳細な質問の順に並べる

回答者がアンケートに取り組む際の心理的な負担を軽減し、スムーズな回答を促すためには、質問の配置順が非常に重要です。特に、初めに2択などの簡単で分かりやすい質問を用意することが推奨されます。これにより、回答者がリラックスし、自信を持ってアンケートを進めることができます。その後、徐々に詳細で複雑な質問に移行することで、回答者の集中力を維持しつつ、正確な情報を引き出す環境を整えることが可能です。このような順序設計は、アンケートの効果を最大化するための重要なポイントとなります。

個人情報の収集・管理に配慮する

アンケートを設計する段階で個人情報を取得する必要がある場合は、その収集が本当に必要かどうかをまず慎重に見極めることが重要です。目的と範囲を明確に設定し、必要最小限の情報だけを取得するようにしましょう。例えば、氏名や連絡先が不要な場合は、匿名回答にすることで回答者の心理的ハードルを下げ、より率直な意見を引き出すことができます。

また、個人情報の扱いには、社内での管理体制を明確に整備しておくことも欠かせません。収集した情報の保存期間やアクセス権限をあらかじめ定め、関係者に共有しておくことで、取り扱いミスや漏洩リスクを抑えることができます。情報がどのように使用されるのか、また第三者提供の有無などについても、事前に文書でポリシーを定めておくと安心です。

こうした配慮は、単に法令遵守という観点だけでなく、回答者の信頼を得るためにも不可欠です。設計段階から丁寧に取り組むことで、安心して回答してもらえるアンケート環境を整えることができ、結果的により正確で有益なデータ収集につながります。

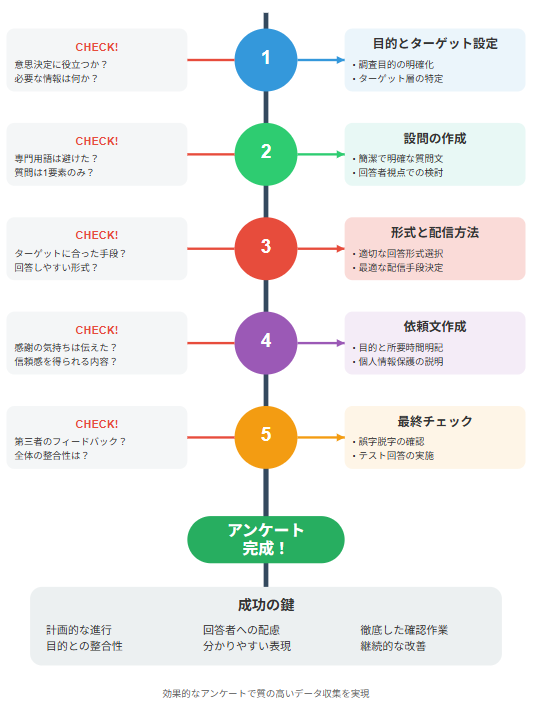

アンケート作成の手順

アンケートを作成する際には、一連の手順をしっかりと踏むことが重要です。効率的にデータを収集するためには、事前の準備段階から慎重に進めるとともに、明確な目的に基づいた具体的な設計を行う必要があります。こうした取り組みによって質の高い情報を得ることが可能となり、結果としてより良いアンケートを実施できるようになります。目的にそった設問や回答形式を適切に設定することが、成功の鍵となるため、アンケート作成のプロセスを計画的に進めていくことが求められます。

目的とターゲットを設定する

アンケートを実施する際には、まず最初にその目的を明確に定め、お客様や調査対象となるターゲットを適切に設定することが重要です。何のためにデータを収集するのかをしっかりと考えると、必要な情報を効率的に絞り込むことができ、会社の意思決定や戦略立案に役立つ結果が得られます。

ターゲットの特定は、お客様の属性、年代、興味や関心といった要素を基準として行いましょう。これにより、調査結果がより実用的で価値のある意見を反映するものとなり、会社にとって有益なインサイトを得られる可能性が高まります。目的とターゲットがしっかりと整合性を保っている場合、収集できるデータの質も自然と向上し、より確かな判断材料として活用できるでしょう。

設問の内容を作成する

次に行うべきは、設問の内容を具体的に作成することです。目的が定まったら、その目的に沿った質問を考えます。設問の作り方次第で回答率に大きく影響が出るため、回答者が答えやすく感じるような設問を用意することです。具体的かつ簡潔な質問を心掛けることで、意図した情報を正確に得る手助けとなります。

例えば、設問を用紙に適切に記載する際、回答者が理解しやすい構成と明確な文言を盛り込むことがポイントです。また、設問についての案内を質問用紙に記載することで、回答者が迷うことなくスムーズに答えられる環境を整えることができます。選択肢を用いることも有効で、回答の負担を軽減し、正確なデータ収集に繋がります。その際、設問はなるべくシンプルにし、複雑すぎない内容にすることで回答率の向上が期待できます。

解答形式と配信方法を決める

設問が決まったら、次のステップとして解答形式と配信方法を慎重に検討します。設問内容に適した解答形式を選ぶことが重要であり、これは質問に対する回答の正確性や収集データの質を左右します。選択式や数値入力式、自由記述式など、それぞれの形式が異なるニーズや目的に応じて活用されます。

また、配信方法の選択も重要なポイントです。オンラインフォームやメール、紙調査など、多岐にわたる手段の中からターゲット層に最も適した方法を選ぶことで、回答率を向上させることが可能です。特にメールを利用した配信は、迅速かつ効率的に質問を届けることができ、多くの人々が活用しやすい手段となっています。逆に郵送など紙媒体の場合は、コストや時間がかかってしまいます。適切な配信手段を選択することで回答者の負担を軽減し、スムーズな回答を促進することが期待できます。

依頼文を作成し必要事項を記載する

アンケートの実施に際し、依頼文の作成も重要です。依頼文には、アンケートの目的や所要時間、回答の重要性をしっかりと説明し、参加への理解を深めることが必要です。

さらに、回答者に感謝の気持ちを伝える文言を加えることで、協力をお願いしやすい雰囲気を作ることができます。このように詳細に記載することで、参加意思を高める効果があります。加えて、回答に必要な事項や個人情報保護に関する説明を明確に記載することで、依頼を受ける側の信頼感を得られる可能性が向上します。

内容を確認し最終チェックを行う

すべての準備が整ったら、内容を確認し、最終チェックを行います。この段階では、設問の誤字脱字や不明瞭な部分を見逃さないように細心の注意を払うことが重要です。また、設問が目的に対して適切であるか、回答者がその内容を正確に理解できるかを再度確認することも欠かせません。こうしたプロセスが、アンケートの完成度を大きく左右します。

さらに、周囲の人々にテストとして回答してもらいフィードバックを収集することは、アンケートの質を向上させるために非常に効果的です。このフィードバックを基に改善を重ねることで、より分かりやすく実用的なアンケートに仕上げることができます。これらの手順を経てまとめた最終版が、理想的なアンケートと言えるでしょう。

アンケート回答率を上げるコツ

アンケートの回答率を向上させるためには、いくつかの効果的なアプローチを活用することが重要です。

次のとおりポイントを解説していきます!

目的や意義を伝える

アンケートを実施する目的やその意義をお客様に明確に説明することは、回答率向上において非常に重要です。

お客様がなぜこのアンケートに答える必要があるのか、その理由をしっかりと説明することで、協力していただける可能性が高まります。また、具体的にどのような成果が得られ、それがどのように活用されるのかを伝えることで、この取り組みが価値のあるものであるとの認識を持ってもらうことができます。

回答時間の目安を提示する

アンケートを完了するために必要な時間の目安を伝えることも、回答率を高めるための有効な手段です。

回答者は時間に対する不安から、アンケートに参加することを躊躇することが多いですが、具体的な所要時間を明記することで、その不安を軽減できます。また、短時間でシンプルなアンケートであれば、参加のハードルを下げる効果が期待できます。

回答者へのメリットを明示する

回答者にとってのメリットをしっかりと示すことで、アンケートへの参加意欲を効果的に喚起することができます。例えば、回答者に特別なインセンティブやプレゼントを提供することは、参加動機を高める方法として非常に有効です。

さらに、回答者がアンケートに協力することで得られる満足度や自身への利益を具体的に伝えることも重要です。たとえば、提供されたフィードバックがもとになり、より改良された商品やサービスが登場することで、回答者自身も恩恵を受けられる可能性があると説明することが効果的です。このように、個々の回答が将来的に実際の満足度につながるという点を強調することで、回答者の理解と協力を得ることができるでしょう。

ストレスなく回答できるアンケート構成

アンケート全体の構成や設計は、回答者の負担を軽減し、最後までスムーズに回答してもらうための重要な要素です。特に、最初に「はい・いいえ」などのシンプルな質問を配置し、徐々に具体的な内容に進むようにすることで、回答者が心理的に入りやすくなり、離脱を防ぐ効果が期待できます。

フォームの設計そのものも直感的かつ視認性の高いものにすることがポイントです。複雑で選択肢が多すぎる構成や、何度もページ遷移が必要な構造は、回答者の集中力を削ぎやすく、途中離脱の原因になりかねません。設問はなるべくシンプルにし、選択肢も必要最低限に絞ると、短時間でスムーズに回答しやすくなります。

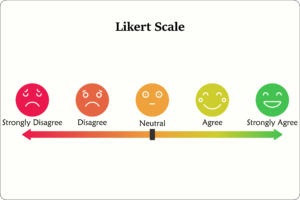

また、リッカート尺度(リッカートスケール)や二択形式など、答えやすいフォーマットを活用することで、負担をさらに軽減できます。加えて、スマートフォンでも見やすく操作しやすいレスポンシブな設計や、見た目に配慮したデザイン(フォント、余白、カラーの工夫)なども、回答意欲の向上に大きく貢献します。

このように、ユーザー体験を意識した構成とデザインを取り入れることで、アンケートへの参加率を効果的に高めることが可能になります。

回答者に安心感を与える個人情報の扱い

アンケートを配信する際には、回答者が安心して協力できるように、個人情報の取り扱いについて丁寧かつ具体的に説明することが不可欠です。特に、個人情報の収集に対しては多くの人が敏感になっているため、「なぜその情報を取得するのか」「どのように管理されるのか」「外部に提供されることはないか」といった点を明確に伝えることで、信頼を築くことができます。

具体的には、アンケートの冒頭や案内文において、収集する情報の種類、使用目的、保存期間、アクセス管理の方法などを簡潔に説明し、プライバシーポリシーなどの詳細ページへのリンクを併記するのが効果的です。たとえば、「収集した情報は社内でのサービス改善のみに使用し、第三者には提供しません」といった一文を加えるだけでも、安心感は大きく異なります。

また、不正アクセスや情報漏洩のリスクがないよう、セキュリティ対策が講じられていることを明示することも大切です。オンラインアンケートであれば、SSL通信の利用や保管サーバーの安全性などについての説明があると、信頼感が高まります。

こうした配慮を徹底することによって、アンケートへの参加率を向上させるだけでなく、企業や組織としての透明性と誠実さを示すことにもつながり、長期的な信頼の獲得にも寄与します。

アンケート作成ツール・システムの活用

アンケート作成を行う際には、さまざまなツールやシステムが活用されています。これらのツールやシステムを効果的に取り入れることで、作業の手間を大幅に削減し、より質の高いアンケートが実現可能です。特に、webアンケートフォーム、オンライン形式でのアンケート作成や配信は、迅速かつ効率的に対応できる方法として広く利用されています。適切なツールとシステムを選択することにより、業務をスムーズに進めることができるのが大きなメリットです。

Googleフォームで無料作成

Googleフォームは、誰でも手軽に利用できる無料のツールとして、多くの人から支持されています。このツールは直感的な操作性を備えており、特別な知識やスキルがなくても簡単にアンケートを作成できる点が大きな魅力です。

設問形式も豊富で、選択式やチェックボックス、自由記述など、多様なニーズに応じた設問を作成できます。また、回答はリアルタイムで収集され、Googleスプレッドシートと統合してデータを管理できるため、大量の回答を効率的に集計することが可能です。このように、無料でありながら高度な機能を備えているGoogleフォームは、アンケート作成やデータ収集を効率的に行いたい人にとって非常に便利なツールです。

集計分析ツールの活用

アンケート結果を効果的に分析するためには、集計分析ツールの活用が不可欠です。多くのオンラインアンケートツールには、データをグラフ化したり、傾向を視覚化したりする機能が含まれており、一部のツールは無料で利用できる場合もあります。これらのツールを使用することで、集計結果をもとに統計的な分析を行い、回答者の意見をより深く理解することが可能です。さらに、トレンドを正確に把握することで、今後の戦略や施策に活かすための貴重な情報源となります。正確な集計と深い分析によって、さらなる改善点を明らかにしたり、新しいアイデアを生み出したりするきっかけを得ることができ、より効果的な意思決定につなげることができます。

アンケート収集後の活用と分析

アンケートを収集した後は、そのデータをどのように活用するかが鍵となります。正確な集計と分析を行うことで、得られた情報を効果的に活かすことができ、戦略的な意思決定につなげることができます。検討した結果をもとに改善策を練ることが、より良いサービス提供へと導きます。

データの集計方法

まずは、データの集計方法を選定する必要があります。手動で集計する方法もありますが、効率的な集計を行うためには、専用のツールを使用することが推奨されます。オンラインアンケートツールには、自動的に集計してグラフを作成する機能が備わっているものも多く、手間を大幅に削減できるのが利点です。

回答をカテゴリーや属性ごとに整理することで、傾向を読み解く助けになります。また、クロス集計を利用すれば、異なる視点からデータを分析し、より深い洞察を得ることが可能です。

5段階評価を用いた分析例

5段階評価は、顧客満足度の測定や評価に広く利用されている手法です。例えば、「商品に対する満足度を教えてください」という質問に対し、1から5までのスケールを用いて答える形式を採用することで、顧客の感想や意見を定量的に捉えることができます。この評価は数値データとして扱えるため、複数の回答を集計しやすく、顧客満足度の比較やトレンドを把握するのに非常に効果的です。

5段階評価を活用することで得たデータは、集計された結果をグラフ化するなどして視覚的にわかりやすくすることができます。さらに、評価結果を詳細に分析して「なぜ良い評価を得られたのか」「どの部分に不満があったのか」という具体的な評価ポイントを抽出すれば、それに基づいた改善策やマーケティング戦略を策定する際にも役立ちます。これにより、サービスや商品の質を向上させるための重要な情報源として、5段階評価は欠かせない手段と言えるでしょう。

顧客満足度の向上施策

顧客満足度の向上を目指すためには、収集したデータを効果的に活用した施策を実施することが重要です。そのため、満足度調査やアンケート結果を通じて顧客のニーズや課題点を明確に把握し、それをサービスや商品の改善に反映させることが求められます。これにより、現在の提供価値をより魅力的なものにし、顧客との信頼関係を強化することが可能となります。

例えば、特定の製品やサービスに関して評価が低い結果が満足度調査で得られた場合、その要因を徹底的に分析し、適切な改良を行うことが必要です。さらに、調査を通じて寄せられた顧客の声を積極的に活用することによって、顧客満足度の向上を図り、結果的にリピート客の増加や新規顧客獲得のチャンスを広げることができるでしょう。満足度調査を定期的に実施しフィードバックを得ることで、継続的に進化し続けるサービス・製品提供を実現することがポイントです。

アンケート作成時の注意点

アンケートを作成する際には、いくつかの注意点が存在します。これらをしっかりと把握することで、より効果的なデータを収集できる可能性が高まります。成約率を向上させるためにも、各注意点を順に確認し、適切に対策を講じることが重要です。

意味があいまいな言葉を避ける

アンケート内で使用する言葉は、できるだけ具体的で明確にすることが重要です。抽象的な表現や意味があいまいな言葉を使うと、回答者が内容を正確に理解できず、収集したデータが期待する結果を反映しないリスクがあります。たとえば、「良い」や「悪い」といった言葉は、人によって解釈が異なるため、ビジネスの場で有用なデータを得るためには、具体的な基準や数値による指標を示すことが必要です。

また、より良い意見を引き出すためには、具体的な事例や条件を提示し、回答者が回答を考えやすい状況を整えることが求められます。明確で具体性のある設問を設定することで、回答者に安心感を与えつつ、質の高い意見やデータを得ることにつながります。これは、ビジネスにおいて適切な意思決定を行うためにも非常に重要と言えるでしょう。

適切な質問数に留める

質問数は、回答者の負担を軽減しつつ効率的なデータ収集を可能にするため、適切に設定する必要があります。設問が多すぎる場合、回答者は途中で興味を失ったり、意欲をなくしたりする可能性が高まります。そのため、理想的な質問数を目的に応じた範囲内で設定することが重要です。

一般的には10問程度が理想的とされていますが、アンケートの目的や内容に応じて柔軟に調整する必要があります。また、短時間で回答できる2択のような簡単な形式を取り入れることで、回答率の向上が期待できます。特に、短いアンケートほど回答者の負担感が軽減され、データの質が向上する可能性も高まります。そのため、回答者の負担を考慮しつつ、簡単で明確な設問の構成を心掛けましょう。

SNS活用時の注意

SNSを活用したアンケート収集では、特有の注意点が存在します。まず、投稿内容が他のユーザーにとって魅力的であることが求められます。視覚的に目立つ画像や簡潔で興味を引く文言を用いることで、多くの人の注意を引きつけやすくなります。

さらに、プライバシーやセキュリティといった点への配慮は必須です。特に、個人情報の取り扱いには最新の注意を払う必要があります。情報の管理方法や収集データの利用目的を明確にし、回答者の不安を軽減することで、アンケートへの参加を促進できます。

また、SNS特有の迅速でカジュアルなコミュニケーションの特性を活かすことが、回答率の向上に繋がります。魅力的で信頼性の高いアプローチによって、多様な意見を効果的に収集することが可能です。