顧客理解を深める”顧客ピラミッド”についてご紹介!

デジタルマーケティングカンパニー・オノフの編集長のためごろうです。

今回は“顧客ピラミッド”について解説をさせて頂きます。

以前ブログ記事として書いた「セグメント」も少し関わってくる内容となっています。

顧客ピラミッドとは?

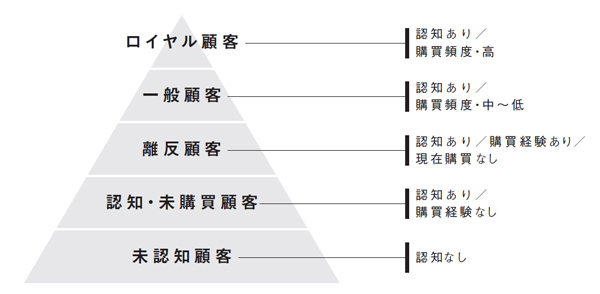

顧客ピラミッドとは、商品やサービスの顧客層全体を5つのセグメントにわけることを指します。

その5つは以下の通りです。

- ロイヤル層(商品を認知していて購買頻度が高い顧客)

- 一般顧客(商品を認知していて購買頻度は中~低の顧客)

- 離反顧客(商品を認知していて過去に購買経験があるが、現在は購入していない)

- 認知・未購買顧客(商品を認知しているが、購入経験がない)

- 未認知顧客(商品自体を認知していない)

現在実際に購入してくれている顧客だけでなく、離反顧客や認知・未購買顧客、未認知顧客も顧客ピラミッドの中に含まれます。

すべての顧客を定量化・可視化するシンプルな方法が「顧客ピラミッド」です。

顧客ピラミッドを作成するうえで必要な調査内容

顧客ピラミッドは、3つの簡単な設問による調査で作成することが出来ます。また低費用なネット調査でも可能となっています。その設問は以下3点です。

- ブランドを認知しているか

- これまでに対象商品を購入したことがあるか

- どのくらいの頻度で商品を購入しているか

また顧客ピラミッドの人数を把握するためには、5つのピラミッド層のそれぞれの割合と、対象ターゲット層の人口(総務省統計局の人口推計データ)を掛け合わせると、5つの層の人数を把握することが出来ます。

顧客ピラミッドから分かること

顧客ピラミッドを作成すると、対象商品のロイヤル顧客と一般顧客の「大まかな年間売上」を把握することが出来ます。自社で把握しているロイヤル顧客と一般顧客の実購買データを基に、各顧客セグメントの平均年間購入金額を算出し、顧客ピラミッドの人数と掛け合わせれば、およその売上を算出することが可能です。

また、5つのセグメントごとの費用や営業利益を出したり、ターゲティングを行うことによって推定値ですが、売上だけでなく、費用と利益の関係を顧客ピラミッドで把握できれば、マーケティングの投資戦略に大きく活用することが出来ます。

またロイヤル顧客と一般顧客は各商品にとって大事な顧客であり、ロイヤル顧客は売上の80%、一般顧客は売上の20%を賄っていると言われており、これは「20-80の法則」と表現されています。これは中長期で見る法則であり、複数回サイクルで1年以上の期間で見ればこの法則は成り立つと考えられています。

また「20-80の法則」の注意点として、単に売上の多くをロイヤル顧客がもたらしているだけでなく、利益の観点で見ると、さらに上位集中が起きていることが多いです、この点を見落としがちですが、この点を見落とすとマーケティング投資を正しく実行できないため、注意しましょう。

更に顧客ピラミッドを時系列でみていくと、各セグメントの顧客がどれだけ伸長しているかが見えてきます。そうすると、どこから売上があがり、利益がどこから生まれているのかをおよそで把握することが出来ます。そのため、マーケターとして、中長期のスパンで何をしなければならないかが明確になります。

最後に

今回は「顧客ピラミッド」についてまとめさせて頂きました。

弊社ではマーケティングリサーチを行っていますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

- 顧客のセグメント分けとは何ですか?

-

顧客セグメント分けとは、顧客を年齢、性別、地域、行動パターンなどの属性や特徴に基づいてグループ分けすることです。各セグメントに合わせたマーケティング施策を行うことで、より効果的な顧客獲得や売上向上につながります。

- 離反顧客とは何ですか?

-

離反顧客とは、企業の商品やサービスを購入していた顧客が、何らかの不満や理由によって、その企業との取引をやめてしまうことです。