アンケート分析の基本と手順|集計から活用までわかりやすく解説

こんにちは!デジタルマーケティングカンパニー・オノフのトウガサです。

アンケート調査を実施したものの、その結果をどのように分析し、ビジネスに活用すれば良いか迷う方は多いかもしれません。アンケートの分析方法やそのやり方は多岐にわたり、適切な手法を選ぶことが重要です。本記事では、アンケート分析の基本的な手順から、様々な分析手法、そしてその活用方法までをわかりやすく解説します。

アンケート分析の基礎

アンケート分析は、単にデータを集計するだけではなく、その結果から有益なヒントを見つけ出し、ビジネスの意思決定に役立てるために欠かせません。正しい方法でデータを分析すれば、顧客の潜在ニーズや市場の動きを正確に把握し、商品開発やマーケティング施策に活かすことができます。アンケートの分析にはさまざまな手法があり、目的に応じて使い分けることが大切です。

アンケート調査の企画から分析までの流れ

アンケート調査は、企画から分析、そして結果の活用まで一連の流れで進めることが大切です。まず、調査の目的を明確にし、それに沿った質問項目を作成します。この段階で質問形式や回答選択肢も決めます。

次に、作成したアンケートを実施し、回答データを収集します。集めたデータはそのまま使うのではなく、重複や不完全な回答、明らかな誤入力などを確認・修正する「データクリーニング」を行い、信頼性を高めます。前処理が終わったら、目的に応じて単純集計やクロス集計といった基本的な分析から始め、必要に応じてさらに踏み込んだ分析を行います。

最後に、分析結果を整理して結論を導き出し、具体的な施策や改善案につなげます。このように、アンケート分析は単なる数値処理ではなく、計画的なプロセスとして進めることが成功のポイントです。正しく分析を行うことで、質の高い情報を得て、ビジネスの意思決定に役立てることができます。

アンケート分析における重要事項

アンケート分析を成功させるには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

まず、調査の企画・設計段階で明確な目的を設定し、それに沿った質問を作ることが欠かせません。質問が曖昧だったり選択肢が不適切だったりすると、後の分析で誤った結論を導く原因になってしまいます。次に、収集したデータの「前処理」も重要です。

アンケートデータには無効な回答や矛盾、入力ミスが含まれることがあります。こうした外れ値や異常値を適切に処理しないと、分析結果の信頼性が下がってしまいます。また、目的に合った分析手法を選ぶことも欠かせません。単に数値を集計するだけでなく、目的に応じて適切な方法を選ぶことで、データの裏にある傾向や意味をより深く理解できます。

例えば、顧客満足度調査では、満足度を測るだけでなく、「何が満足度に影響しているのか」を明らかにするために、多変量解析といった高度な手法を使うのも効果的です。これらを意識して実践することで、分析の精度が上がり、ビジネスで役立つ意思決定につなげられます。

調査の企画と設計

アンケート調査の企画と設計は、その後の分析の質を大きく左右する重要なステップです。

まずは 調査の目的をはっきりさせること が欠かせません。

例えば、

- 新商品の開発に活かすために顧客ニーズを把握したい

- 既存サービスの満足度を高めるため、改善点を特定したい

といったように、できるだけ具体的な目的を設定することが第一歩です。

目的が明確になれば、集めるべき情報や作るべき質問項目が自然と決まってきます。

質問を設計する際のポイントは次のとおりです。

- 内容は 具体的かつわかりやすく

- 回答形式(単一回答・複数回答・自由記述など)は、答えやすいものを選ぶ

- 回答時間が長くなりすぎないよう配慮する

さらに、回答者の属性情報(年代・性別・居住地など)も含めておくと、後の分析で セグメントごとの傾向が把握しやすくなります。

選択肢を作る際は、

- 抜け漏れがないか(網羅性)

- 選択肢が重なっていないか(排他性)

を意識して設計しましょう。

データの前処理

アンケート結果を分析する前には、必ずデータの前処理を行う必要があります。

前処理とは、収集したデータに含まれるノイズや不備を取り除き、分析に適した状態に整えるための重要な工程です。

この作業をきちんと行うことで、後の分析結果の精度や信頼性が大きく向上します。

例えば、入力ミスが残っていると平均値や割合が実態とずれてしまい、誤った結論につながる可能性があります。

事前にミスや不適切な回答を確認・修正することが、信頼できる分析の第一歩です。

前処理には主に次の作業が含まれます。

- データクレンジング:重複や未回答の確認、明らかな誤入力や矛盾する回答の修正、不適切な回答の除外

- 変数の整形:データ形式を統一する(例:「はい/いいえ」を「1/0」に変換)、自由記述の回答を分類する「アフターコーディング」など

これらの手順を丁寧に行うことで、データの品質が高まり、後の分析で得られる結果の信頼性も格段に上がります。

アンケートの基本的な集計方法

アンケートの集計は、収集したデータを整理し全体像を把握するための重要なステップです。

この段階で結果を正しくまとめておくことで、次の分析や深掘りがスムーズになります。

集計は質問形式によって進め方が異なります。

主な形式としては「単一回答」「複数回答」「自由記述」の3種類があります。

それぞれの特徴を理解し、適切に集計することでデータの傾向を正確に捉えられます。

単一回答の集計

単一回答は、提示された選択肢の中から1つだけ選ぶ形式です。

例としては「性別(男性/女性)」や「本製品の満足度(大変満足/満足/どちらともいえない/不満/大変不満)」などがあります。

各選択肢の回答数と、その割合(%)を算出することで、全体の傾向が把握できます。

結果は円グラフや棒グラフで表すとわかりやすく、プレゼン資料にも活用しやすいです。

この集計は基本的ですが、後のクロス集計や高度な分析の土台となります。

複数回答の集計

複数回答は、回答者が複数の選択肢を選べる形式の質問です。

例としては「この商品を知ったきっかけをすべてお選びください(テレビCM/SNS/友人の紹介/店頭/その他)」のような設問が挙げられます。

この形式では、1人の回答者が複数の選択肢を選べるため、単一回答のように集計すると合計が100%を超えてしまいます。

そのため、各選択肢について以下の2つを算出するのが一般的です。

- 延べ回答数:すべての回答を合計した数

- 選択率:全回答者のうち、その選択肢を選んだ人の割合

例えば、テレビCMが70%、SNSが30%という結果なら、テレビCMが主な認知経路であることがわかります。

こうした結果は、マーケティング施策の効果測定や顧客がどの媒体を利用しているかを把握する材料になります。

結果を棒グラフにまとめると、どの選択肢が多く選ばれているかが一目でわかりやすくなります。

自由記述の集計

自由記述は、回答者が自分の言葉で意見や感想を書き込む形式の設問です。

数値データのように単純に集計することは難しいため、まずは回答内容を整理・分類する作業が必要になります。

最初に行うのが アフターコーディング です。

自由記述の回答を読み込み、共通するキーワードやテーマ、感情などを抽出し、事前に定義した、または新たに作成したカテゴリーに分類します。

例えば、「使いにくい」というコメントが多ければ「操作性」というカテゴリーに分類し、さらに具体的な内容を深掘りして分析します。

この作業に加えて、頻出単語の抽出 や 共起ネットワークの可視化 といったテキストマイニングの手法も有効です。

これにより、特定の単語がどのくらいの頻度で出現しているのか、またどの単語と一緒に使われているのかを視覚的に把握できます。

近年では、生成AIを活用して自由記述を自動で分類・要約する方法も広がっています。

大量の回答を効率よく処理し、ポジティブ意見・ネガティブ意見・要望・提案などに振り分けることで、手作業では見落としがちな傾向や課題を素早く抽出できるようになりました。

自由記述は、数値データでは把握できない顧客の「生の声」や潜在ニーズを知る貴重な情報源です。

定量データと組み合わせて分析することで、より実態に即した課題把握や施策立案につながります。

アンケートの基本的な分析手法

アンケートデータを集計した後は、データが示す傾向や特徴をより詳しく理解するために「分析」の段階に進みます。

基本的な分析を押さえておくことで、データの全体像を正しく把握し、その後の応用的な分析や意思決定にも役立てることができます。

ここでは特に使用頻度の高い、度数分布の分析 と 平均値・中央値の分析 について解説します。

度数分布の分析

度数分布の分析は、特定の質問に対して各選択肢がどの程度選ばれたのかを確認し、回答の偏りや傾向を把握する方法です。

例えば、5段階評価の満足度調査で「大変満足」「満足」「どちらともいえない」「不満」「大変不満」の割合を可視化すると、回答の分布や集中度が一目で分かります。

棒グラフや円グラフを使うと視覚的にわかりやすく、回答の偏りや極端な値の有無も確認しやすくなります。

この分析は、クロス集計や高度な統計分析に進む前の基礎として欠かせないステップです。

平均値と中央値の分析

平均値と中央値は、数値データの中心的な傾向を把握するための基本的な指標です。

- 平均値:全ての回答値の合計を回答数で割った値。全体の傾向をざっくり把握するのに便利ですが、極端に大きい・小さい値(外れ値)に影響を受けやすい点に注意が必要です。

- 中央値:回答値を小さい順に並べたときの真ん中の値。外れ値の影響を受けにくく、回答分布の中心を把握するのに適しています。

例えば、テストの点数がほとんど60点前後でも1人だけ0点の人がいた場合、平均値は下がりますが中央値はほぼ変わりません。

このように、平均値と中央値の両方を併せて確認することで、データの分布や偏りをより正確に理解できます。

アンケートの応用的な分析手法

アンケートの基本的な集計や分析が一通り終わったら、次のステップとして、さらに深い洞察を得るための「応用的な分析」に進むことができます。

応用的な分析手法を活用すると、単純な集計だけでは捉えきれないデータ間の複雑な関係性や、数値の背後にある潜在的な傾向を明らかにすることができます。

アンケートの分析方法にはさまざまな種類があり、それぞれに適した目的や前提条件があります。

調査の目的やデータの性質に応じて最適な手法を選ぶことが、的確な洞察を得るためには欠かせません。

この章では、応用的な分析の中でも特に利用頻度が高く、実務で役立つ「主要因の特定」「データの分類と要約」「テキストデータの分析」の3つに焦点を当てます。

それぞれの手法がどのような場面で役立ち、どのように活用できるのかを具体例を交えて解説していきます。

主要因の特定

アンケートの分析では、特定の結果に影響を与えている主要な要因を明らかにすることが、課題解決や施策立案の精度を高めるうえで非常に重要です。

例えば、顧客満足度が思うように上がらない場合、どの要素が満足度を押し下げているのかを特定できれば、改善の優先順位をつけたり、効果的な打ち手を検討したりすることができます。

この目的のためには、いくつかの統計的な手法を活用します。

ここでは「相関関係の分析」「単回帰分析」「重回帰分析」「決定木分析」という代表的な4つの方法について、その特徴と活用場面を詳しく紹介します。

相関関係の分析

相関関係の分析は、2つの変数の間にどのような関係があるのか、その強さや方向性を数値で示す方法です。

例えば「商品の価格」と「購入意欲」、「サービス利用頻度」と「顧客満足度」の関係を確認するときに使われます。

相関係数は -1 から +1 の範囲で表され、+1 に近いほど正の相関(一方が増えるともう一方も増える)、-1 に近いほど負の相関(一方が増えるともう一方は減る)、0 に近いほど関係が弱いことを意味します。

ただし、相関があるからといって必ずしも因果関係があるとは限りません。

例えば「アイスの売上」と「日焼け止めの売上」には正の相関がありますが、これは「気温」という共通の要因が背景にあるだけで、直接の因果関係があるわけではありません。

単回帰分析

単回帰分析は、1つの説明変数が1つの目的変数にどの程度影響を与えているかを調べる方法です。

例えば「広告費」が「売上」にどれだけ寄与しているか、「学習時間」が「テストの点数」にどれほど関係しているかを確認する際に活用されます。

分析では、データから回帰直線を求め、その傾きや切片を算出します。

これにより、説明変数が1単位変化したときに目的変数が平均してどれだけ変わるのかを定量的に把握できます。

ただし、現実の事象は複数の要因が絡み合っていることが多く、単回帰分析だけでは不十分な場合があります。

重回帰分析

重回帰分析は、1つの目的変数に対して複数の説明変数がどの程度影響を与えているかを明らかにする手法です。

例えば、カフェチェーンの売上を目的変数とし、「店舗面積」「座席数」「駅からの距離」「従業員数」「モーニングサービスの有無」といった複数の要因を説明変数に設定して分析できます。

この手法により、どの要因が売上に強く影響しているのか、プラスに作用しているのか、マイナスに作用しているのかを定量的に把握できます。

改善の優先順位付けや予測モデルの作成に役立ちますが、説明変数間の相関が強すぎると結果の信頼性が下がる(多重共線性の問題)ため、事前の確認が必要です。

決定木分析

決定木分析は、データを条件ごとに分岐させて分類や予測を行う手法です。

例えば「顧客が商品を購入するかどうか」を、年齢や性別、利用頻度などの条件に基づいて分岐させて予測することができます。

結果はツリー構造として表示されるため、統計の専門知識がなくても直感的に理解できるのが特徴です。

また、非線形の関係性を捉えられ、外れ値の影響も受けにくいという利点があります。

ただし、サンプル数が少なすぎる場合や分岐を複雑にしすぎた場合、結果が不安定になりやすいため、分岐数や条件の設定には注意が必要です。

分析手法の使い分け

アンケートの分析方法にはさまざまな種類があり、それぞれに特性があります。

各手法の特徴を理解し、調査目的やデータの性質に合わせて適切に使い分けることが重要です。

相関関係の分析:2つの変数の関係性の強弱を簡易的に把握したいときに適しています。

例えば、「価格が上がると購入意欲が下がる傾向があるのか」を確認する場合などに用います。

単回帰分析:1つの要因が結果にどの程度影響しているかを予測したいときに有効です。

「広告費が売上にどれほど寄与するか」といった単純な関係を分析する場合に向いています。

重回帰分析:複数の要因が結果に与える影響度を総合的に評価したい場合に用います。

売上予測や顧客満足度に対する貢献要因を特定する際など、複数の要素を同時に評価したいときに役立ちます。

決定木分析:特定の事象が発生する条件や顧客のグループ分けを、ツリー構造で視覚的に示したい場合に適しています。

ターゲット層の特定や離反顧客の特徴分析など、条件による分岐をわかりやすく表したいときに有効です。

このように、各手法には得意な分析の種類と目的があります。

それぞれを単独で使うだけでなく、組み合わせて活用することで、より多角的で深い洞察を得ることが可能になります。

データの分類と要約

アンケートの分析では、質問数や回答数が多くなると、単純な集計だけでは全体像を把握するのが難しくなります。

そこで役立つのが、データを整理し、背後にある構造やパターンを明らかにするための「分類」と「要約」の手法です。

これらを活用することで、複雑なデータをわかりやすくまとめ、分析の効率を高めることができます。

代表的な手法には コレスポンデンス分析、因子分析、主成分分析、クラスター分析 があります。

それぞれの特徴と活用シーンを以下にまとめます。。

コレスポンデンス分析

コレスポンデンス分析は、クロス集計表の結果を基に、複数のカテゴリー間の関係性を2次元マップとして可視化する手法です。

例えば、ブランドイメージ調査において「ブランド」と「イメージワード」をプロットすると、「どのブランドがどのような印象を持たれているのか」を直感的に把握できます。

回答パターンが似ている項目は近く、異なるものは遠くに配置されるため、ブランドのポジショニングや市場での競合との位置関係を理解するのに最適です。

クロス集計表だけでは見えづらい複雑な関係性を、視覚的に理解できる点が大きな特徴です。

因子分析

因子分析は、多数の質問項目や変数に潜む共通の潜在要因(因子)を見つけ出し、データを少ない要素にまとめる手法です。

例えば、顧客満足度調査で「商品の品質」「価格」「サポート体制」「デザイン」など多くの質問項目があった場合、それらの背後にある「コストパフォーマンス」「機能性」「ブランドイメージ」といった因子を抽出できます。

この手法を使うと、複雑なデータをよりシンプルに解釈でき、消費者の潜在的な価値観や心理を深く理解することが可能になります。

また、因子分析で抽出した共通因子を基に、後のクラスター分析と組み合わせることで、顧客のセグメンテーションにも活用できます。

主成分分析

主成分分析は、多くの量的データをできるだけ情報を失わずに少数の変数(主成分)に要約する方法です。

例えば、製品評価に関する「味」「香り」「デザイン」「価格」「使いやすさ」といった複数の項目を、「総合評価」「機能性」などの少数の指標にまとめられます。

主成分分析はデータの次元を削減し、構造をわかりやすくするために有効です。

特に、主成分得点を利用して回帰分析やクラスター分析に応用すると、複雑なデータを効率よく扱えるようになります。

また、多重共線性を回避する前処理として活用されることも多く、統計分析や機械学習の分野でも幅広く使われています。

クラスター分析

クラスター分析は、アンケートで得られた多数の回答データを、互いに似た傾向を持つグループに分類するための手法です。

この手法を用いると、性別や年齢といった明確な属性だけでなく、「価格重視層」「トレンドに敏感な層」「ブランド志向層」といった、より曖昧な基準で顧客を分類できます。

例えば、購買行動や意識に関する複数の質問に基づき、顧客を「高価格志向だがブランドには無関心な層」「SNSの口コミを重視する層」などに分けることができます。

これにより、それぞれのグループの特性に合わせた商品開発やマーケティング施策を立案でき、効率的なターゲティングが可能になります。

クラスター分析には大きく分けて 階層型クラスター分析 と 非階層型クラスター分析 の2種類があります。

- 階層型クラスター分析

似ているデータ同士を順番にまとめていき、最終的に1つのクラスターに統合する手法です。

分類の過程を樹形図(デンドログラム)で視覚的に確認できるため、分類の進み方を把握しやすいという特徴があります。

サンプル数が比較的少ない場合に用いられることが多いです。 - 非階層型クラスター分析

あらかじめクラスター数を設定し、その数にデータを分ける手法です。

サンプル数が多い場合に効率的で、代表的な方法として k-means法 がよく使われます。

クラスター分析は、顧客セグメンテーションや市場分析において特に有用な手法です。

個々の回答だけでは見えにくい集団の特性を明確にすることで、各グループに最適化したマーケティング施策や商品戦略を立案できる点が大きなメリットです。

結果として、より高い精度でターゲティングが可能になり、効率的なプロモーションや商品開発に直結します。

テキストデータの分析

アンケートの自由記述形式で得られるテキストデータには、回答者の率直な意見や感想が含まれており、数値データだけでは得られない貴重な情報源となります。

こうしたテキストデータを適切に分析することで、顧客の潜在的なニーズや具体的な課題を把握し、施策立案に直接活かすことが可能です。

ただし、自由記述のデータは形式が統一されておらず、単純な集計が難しいため、特別な分析手法が必要となります。

頻出単語の分析

最も基本的な方法が、自由記述から 頻出単語を抽出する分析 です。

どの単語が多く使われているかを把握することで、回答者が何に注目しているのか、どのような点に不満や期待を感じているのかがわかります。

例えば、サービスに関する意見で「対応」「改善」「不満」といった単語が頻出する場合、その分野で改善の余地があることが示唆されます。

出現頻度をリスト化したり、棒グラフで可視化したりすることで、全体の傾向を把握しやすくなります。

共起ネットワークの可視化

共起ネットワークの可視化は、アンケートの自由記述回答を分析する際に、単語同士の関連性や共起関係を視覚的に把握できる強力な手法です。

単語単体では見えない「言葉の組み合わせ」を明らかにすることで、顧客の感情や意見の背景にある文脈を深く理解できます。

この手法では、テキスト内で特定の単語が同時に出現する頻度を測定し、単語同士を線で結んだネットワーク図として表現します。

線の太さやノード(単語)の大きさは、共起の強さや単語の重要度を示します。

この図を用いることで、関連性の強いキーワード同士のつながりを直感的に把握することが可能です。

例えば、顧客のコメントの中で「価格」という単語と「高い」という単語が頻繁に一緒に登場する場合、この2つの単語を線で結びます。

すると、価格に対して不満を持っている顧客が多いことが一目でわかります。

また、「使いやすい」という単語が「デザイン」や「機能」と共起している場合、顧客が「デザイン性」や「機能性」を使いやすさの要因として重視していることが読み取れます。

このように、共起ネットワークの可視化は単語単体の頻度分析では把握できない、潜在的な関係性や顧客の思考パターン を明らかにできるのが特徴です。

その結果、顧客のニーズや課題、製品やサービスに対する評価をより深く理解し、具体的な改善策や施策立案に役立てることが可能になります。

ワードクラウドの作成

ワードクラウドは、アンケートの自由記述回答やテキストデータに含まれる単語を、出現頻度に応じて大きさを変えて表示する手法です。

視覚的なインパクトが強く、全体の傾向や特徴的なキーワードを一目で把握できるのが特徴です。

テキストデータを処理すると、頻繁に登場する単語ほど大きく、あまり登場しない単語は小さく表示されます。

例えば、商品に関する自由記述で「使いやすい」という単語が最も大きく表示されていれば、多くの顧客がその商品の使いやすさを評価していることがわかります。

一方、「高い」「不満」といった単語が大きければ、価格面や機能面に課題がある可能性が示唆されます。

この手法は、結果を直感的かつ簡単に共有できる点が大きなメリットです。

特に、社内会議やプレゼンテーション資料などで、自由記述の傾向を一目で伝える際に効果を発揮します。

また、エクセルや無料のオンラインツールでも比較的簡単に作成できるため、特別な統計ソフトを必要としない点も利便性が高いポイントです。

ただし、ワードクラウドは「単語の出現頻度」しか反映できないため、文脈や感情のニュアンスまでは把握できません。

そのため、より深い分析を行いたい場合は、頻出単語分析や共起ネットワーク分析と併用すると効果的です。

このように、ワードクラウドは自由記述の傾向を素早く視覚化できる便利な方法であり、報告や共有の場面で特に有用な分析手法といえます。

生成AIを用いたテキスト分析

近年では、ChatGPTのような生成AIを活用して、アンケートの自由記述を効率的に分析する手法が注目されています。

従来の分析では、人が手作業でコメントを読んで分類・要約する必要があり、時間と労力がかかる点が課題でした。

しかし、生成AIを使うことで、このプロセスを大幅に自動化し、短時間で質の高い洞察を得ることが可能になっています。

生成AIを活用すると、以下のような分析が容易に行えます。

- 意見の分類:「ポジティブな意見」「ネガティブな意見」「要望」「提案」といったカテゴリ分け

- 要約の作成:大量の自由記述から、重要なポイントや共通の課題を抽出して短くまとめる

- 感情分析:コメントのトーンを判定し、顧客がポジティブ・ネガティブ・中立のどれに近い感情を抱いているかを把握する

これにより、従来は数日かかっていた作業を、わずかな時間で完了できるようになります。

例えば、長文の自由記述をAIに分析させることで、

「サポートの対応は良いが、価格が高くて不満」というコメントを、

- ポジティブ:サポート対応への満足

- ネガティブ:価格に対する不満

という形で自動的に整理できます。

生成AIの強みは、単語単位の頻度ではなく、文脈や意味を理解した上で分析できる点です。

そのため、単純なテキストマイニングでは見落としがちな「複合的な意見」や「ニュアンスを含む表現」も適切に分類できます。

AIを活用した分析は、手作業での負担を大幅に減らせるだけでなく、結果を迅速に施策に活かせる点でも大きなメリットがあります。

特に、数百件〜数千件規模の自由記述を扱う場合には、従来型の分析と組み合わせることで、効率性と精度を両立した高度なインサイトの抽出が可能になります。

効果的なアンケート分析の進め方

アンケート分析は、単に数値を集計するだけでは十分な価値を生み出せません。

ビジネスの意思決定に役立つ「洞察」を得るには、調査の目的を明確にしたうえで、適切な手順に沿って進めることが重要です。

ここでは、効果的な分析を行うための流れを4つのステップに分けて解説します。

1. 分析目的の明確化

最初のステップは、「なぜそのアンケートを分析するのか」を明確にすることです。

目的があいまいなままでは、収集すべきデータや使うべき手法が定まらず、結果として有効な示唆を得られなくなります。

例えば、「顧客満足度を高めたい」という漠然とした目的ではなく、

「20代女性の顧客満足度を上げるために、具体的にどのサービス要素を改善すべきか」といった形で、ターゲットや目的を具体化することが重要です。

目的がはっきりしていれば、

- 必要な質問項目

- 回答形式(選択式か自由記述か)

- 分析で注目すべきポイント

が明確になり、効率的かつ正確な分析につながります。

2. 適切なグラフ形式の選択

分析結果を伝える際には、どのようなグラフで表現するかが非常に重要です。

同じデータでも、表現方法によって伝わり方が大きく変わります。

- 回答割合の比較 → 棒グラフや円グラフ

- 時系列での変化 → 折れ線グラフ

- 属性間の比較 → 積み上げ棒グラフや集合棒グラフ

- 変数同士の関係 → 散布図

また、自由記述の分析結果は、ワードクラウドや共起ネットワークを使うことで、視覚的なインパクトを持たせながらわかりやすく共有できます。

3. アンケートの分析手順

アンケートの分析方法には、全体像の把握から詳細な深掘り、信頼性の検証、そして最終的な結論の導出まで、段階的な手順が存在します。このやり方を順守することで、収集したデータを論理的かつ効果的に活用し、ビジネス上の意思決定に資する洞察を得ることが可能になります。

全体の傾向把握

まずは、回答全体の分布や傾向を把握します。

単純集計を行い、各質問の回答割合を算出することで、基本的な傾向を理解します。

例:認知度調査で「知っている」が全体の70%を占める場合、市場全体の認知状況が把握できます。

この段階で全体像をつかむことで、次の深掘り分析に向けた仮説を立てやすくなります。

全体を見ずに部分的な分析を始めると、都合のよいデータだけを抜き出す「チェリーピッキング」に陥る危険があるため注意が必要です。

詳細な深掘り

次に、特定の属性や行動パターンに焦点を当てて、回答傾向の違いを明らかにします。

ここで中心となるのが クロス集計 です。

例:

- 「満足度が高いのはどの年代・性別か」

- 「特定の購入経路を選んだ人はどんな不満を持っているのか」

さらに、自由記述の分析を組み合わせることで、数値だけでは捉えられない顧客の声や潜在的なニーズを明らかにできます。

データの信頼性検証

アンケート分析の結果を正しく活用するためには、収集したデータが信頼できるかどうかを確認する作業が欠かせません。データに偏りやノイズが含まれていると、導き出した結論の質が下がり、誤った意思決定につながる恐れがあります。

まず、回答の整合性を確認します。矛盾する回答がないか、例えば同じ設問で「はい」と答えた後に「いいえ」と回答していないかをチェックします。また、極端に短い時間で回答を終えているケースも無効回答として除外する必要があります。

次に、回答の偏りを確認します。特定の年代や地域といった属性の回答者が極端に多い、あるいは少ない場合、結果が全体像を正しく反映していない可能性があります。そのような場合には、ウェイトバック集計と呼ばれる手法を用いて、実際の人口構成比に近づける補正を行います。

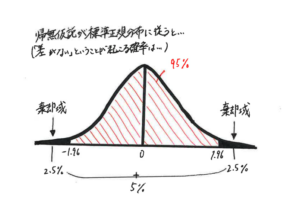

さらに、AグループとBグループで回答に差がある場合、それが偶然の結果ではなく統計的に意味のある差であるかを判断するために、カイ二乗検定やt検定といった統計テストを実施します。

このように、回答の整合性や偏り、統計的な有意差を丁寧に確認することで、分析結果が根拠のある信頼できるデータに基づいていることを確かめられます。信頼性が担保されたデータから導かれた示唆は、意思決定の精度を高め、ビジネスにおける戦略立案にも大きく貢献します。

分析結果のまとめと結論

アンケート分析の最終段階は、「分析結果のまとめと結論」を導き出すことです。これまでに行った集計や分析で得られた数値や洞察を統合し、調査目的に対する明確な答えとして整理します。ここでは、単にグラフや数字を並べるだけでなく、データが示す意味や示唆をわかりやすく文章で説明することが重要です。

例えば「顧客満足度の平均値は〇点でした」と結果を伝えるだけでは不十分です。そこからさらに一歩踏み込み、「特にA機能の満足度が低く、これが全体の満足度を押し下げている主要因になっていると考えられます」といった形で、課題や要因を特定する必要があります。

その上で、得られた結論をもとに、次のアクションにつながる具体的な提案を行います。提案は実現可能性が高く、ビジネスへの影響が大きい内容であることが望ましいです。例えば「A機能の改善を優先的に行い、〇〇のターゲット層に向けたプロモーションを強化する」といった形です。

このように、分析結果のまとめと結論を丁寧に行うことで、アンケート分析が単なる報告に終わらず、ビジネスの成長に役立つ具体的な戦略へとつなげることができます。

アンケート分析方法の選択

アンケート分析方法の選択(修正後)

アンケートの分析では、調査目的に合わせて適切な手法を選ぶことが非常に重要です。目的が曖昧なままだと、どれだけ高度な分析を行っても意味のある結論にはつながりません。まずは「この調査で何を明らかにしたいのか」「結果をどのように活用するのか」を明確にしたうえで、分析のアプローチを決める必要があります。

例えば、単に各設問の回答割合を把握したい場合は、単純集計で十分です。一方で、年代や性別といった属性による違いを知りたい場合にはクロス集計が適しています。また、顧客満足度に影響を与える要因を特定したい場合は、重回帰分析や決定木分析を用いることで、どの要素が満足度を左右しているのかを定量的に明らかにできます。

顧客の潜在的な価値観やニーズを理解したい場合には、因子分析やクラスター分析といった多変量解析が有効です。自由記述の回答から意見や要望を抽出するには、テキストマイニングやAIを活用したテキスト分析が役立ちます。

特に顧客満足度調査やNPS調査では、クロス集計による属性別の比較に加え、重回帰分析で満足度に影響する要因を特定するのが一般的です。このように、調査目的やデータの性質に合わせて手法を選択することで、より深く、正確で実践的な洞察を導き出すことが可能になります。

調査目的に合わせた分析手法の選択

アンケート分析で価値ある結果を得るためには、まず調査の目的を明確にし、それに合った分析手法を選ぶことが欠かせません。目的が不明確なままでは、どれだけ複雑な手法を使っても、実践的な示唆にはつながりません。

例えば、全体の傾向を把握したい場合は単純集計が基本です。年代や性別などの属性ごとの違いを知りたい場合はクロス集計が有効です。一方で、顧客満足度に影響を与える要因を知りたい場合は、重回帰分析や決定木分析を使うことで、複数の要素がどの程度影響しているかを定量的に把握できます。

また、消費者の潜在的な価値観や行動パターンを理解したい場合には、因子分析やクラスター分析といった多変量解析が役立ちます。自由記述の回答から具体的な意見や要望を抽出したいときは、テキストマイニングや生成AIを活用したテキスト分析が効果的です。

このように、調査目的を起点として適切な手法を選択することで、データから得られる洞察は格段に深くなります。逆に、目的と手法がかみ合っていないと、分析が形骸化し、意味のある結論を導き出せなくなるため注意が必要です。

顧客満足度調査やNPS調査に用いられる分析手法

顧客満足度調査やNPS(ネット・プロモーター・スコア)調査は、顧客のロイヤルティやサービス品質を把握し、改善施策を検討する上で非常に重要なアンケートです。これらの調査では、目的に応じて複数の分析手法を組み合わせて活用します。

まずは基本として、顧客満足度やNPSスコアの回答分布を単純集計で把握します。5段階評価や11段階評価で各スコアがどのくらいの割合を占めるかを可視化することで、全体的な傾向を簡単に確認できます。

次に、年代や購入経路といった属性ごとに満足度やNPSの差があるかをクロス集計で比較します。これにより、特定の顧客層で満足度が低下している場合や、改善すべきターゲット層を把握することが可能です。

さらに、なぜ満足度が高いのか、あるいは低いのかを明らかにするために、重回帰分析や決定木分析を活用します。重回帰分析では、複数の要素(価格、品質、サポート対応など)が満足度やNPSにどの程度影響しているかを数値で示せます。一方、決定木分析は、満足度の高さや推奨意向に影響する条件をツリー状に可視化し、どの顧客層に課題があるかを直感的に把握できます。

これらの手法を組み合わせることで、単なるスコアの報告にとどまらず、「どの要素を改善すれば顧客体験が向上するのか」という具体的な打ち手につなげることができます。顧客満足度調査やNPS調査を行う際は、こうした多面的な分析を行うことで、より実践的な戦略立案に役立つ結果を導き出せます。