顧客インサイトは定量データだけでは見えない?これからのマーケティングに重要な視点とは

デジタルマーケティングカンパニー・オノフのすぎやまです。

本記事では、従来の定量データや行動データだけに頼るセグメンテーションの限界と、消費者の価値観や心理的側面(サイコグラフィック)を理解することの重要性について解説します。フィリップ・コトラーの理論から価値観マーケティング、ビッグファイブ理論まで、これからの効果的なマーケティング戦略に必要な顧客インサイトの捉え方を解説しますので最後までご覧ください!

従来のマーケティングが通用しなくなっている

マーケティング戦略は、時代とともに急速に進化してきました。

かつては、消費者を基本属性(年齢、性別、地域、収入など)に基づいて大まかに分類し、ターゲットを絞り込む手法が主流でした。これは非常にシンプルで効果的な方法であり、たとえば「20代の女性」をターゲットにした広告やキャンペーンが広く展開され、大きな効果を上げていました。

このアプローチを理論的に整理したのが、現代マーケティングの父とも呼ばれるフィリップ・コトラー(Philip Kotler)です。

コトラーは、消費者セグメンテーションを大きく3つの視点から分類しました。

• デモグラフィック変数(人口統計変数):年齢、性別、職業、収入、地域など

• 行動変数:購買履歴、ブランドロイヤリティ、使用頻度など

• サイコグラフィック変数(心理的変数) :ライフスタイル、価値観、信念、性格など

彼の提唱により、「ターゲットを特定する際には、単なる人口統計情報だけでなく、行動や心理面までを視野に入れるべきである」という考え方が浸透していきました。

実際、デモグラフィックデータに基づくセグメンテーションは、20世紀後半から21世紀初頭まで、多くの企業にとってマーケティング活動の基本でした。

続く段階で、インターネットの普及とともに行動データの収集・分析が可能となり、デジタルマーケティングの発展を支える重要な基盤となりました。

しかし、現代においては、これら従来型のマーケティングアプローチだけでは、急速に多様化・複雑化する消費者のニーズに十分応えきれなくなっています。

基本属性に基づくセグメンテーションの限界

デモグラフィックデータ(基本属性)による分類は、年齢や性別によって、ある程度消費行動の傾向を推測できた時代で、初期のマーケティング戦略には非常に効果的でした。

しかし、今や「20代女性」と一括りにしても、そのライフスタイル、重視する価値観、購買行動には大きな違いが見られます。

たとえば、同じ20代女性でも、

• 環境保護を最優先する人

• 最新ファッションを追い求める人

• 自己投資(資格取得やヘルスケア)を重視する人

といったように、消費の軸がまったく異なるのが現実です。

年齢や性別といった基本属性だけで、その人の「選ぶ理由」までは把握できない。これが、デモグラフィックセグメンテーションの本質的な限界です。

行動データに基づくセグメンテーションの限界

デモグラフィックに限界が見え始めた頃、次に重視されるようになったのが行動データです。

特にインターネットが普及してからは、購買履歴、閲覧履歴、クリック履歴といったデータを収集・分析することで、より精緻なターゲティングが可能になりました。

たとえば、スポーツ用品を何度も閲覧するユーザーにはスポーツウェアをリコメンドする、というような施策が当たり前になったのです。

しかし、行動データも万能ではありません。

行動が「何をしたか」は教えてくれても、「なぜそうしたか」という動機までは教えてくれないからです。

たとえば、エコバッグを購入したユーザーがいたとして、

- 「デザインが気に入ったから」かもしれないし、

- 「環境問題に強い関心があるから」かもしれない。

行動データだけでは、その違いを読み取ることは困難です。

そして、この「なぜ」の部分、つまり消費者の価値観や信念こそが、現代のマーケティングにおいて最も重要なインサイトになっているのです。

サイコグラフィック(心理的)データによるセグメンテーションの必要性

このように、基本属性(デモグラフィック)や行動データに頼ったセグメンテーションには限界が見え始めています。

現代の消費者を理解し、真に響くマーケティングを展開するためには、「なぜその選択をしたのか」という内面的な動機や価値観に踏み込む必要があります。

そこで注目されるのが、サイコグラフィックデータを使ったセグメンテーションです。

サイコグラフィックデータとは、価値観、ライフスタイル、興味関心、信念、態度など、消費者の心理的・感情的な側面を指します。

サイコグラフィックデータによる分類は、従来型よりも「消費者がどう生き、何を大切にし、何に共感するか」という本質に迫ることができます。

たとえば、

- 環境保護に強い意識を持つ人

- ワークライフバランスを重視する人

- 自己表現を最優先する人

といったように、同じ年代・性別・地域でもまったく異なるセグメントに分けることが可能になるのです。

サイコグラフィックデータの活用メリット

サイコグラフィックデータを活用することで、企業は消費者の内面的な動機を深く理解し、よりパーソナライズされたマーケティングを展開することが可能になります。

具体的には、

- 消費者の価値観に共鳴するストーリーを訴求できる

- 感情的なつながりを作り、ブランドロイヤリティを高められる

- 意図に沿った商品提案やコミュニケーションができる

といったメリットが得られます。

また、行動データと組み合わせれば、さらに精度の高いターゲティングが可能になります。

たとえば、過去にエコ関連商品の購入履歴があり、かつ環境意識が高いという心理データを持つ層に向けて、エコ活動支援プロジェクトを絡めたキャンペーンを提案する──こうしたマーケティングが現実のものになります。

サイコグラフィックデータによるセグメンテーションの例

共感を軸としたトライブマーケティング

トライブマーケティングとは、共通の価値観やライフスタイルを持つ「集団 (トライブ)」に着目したマーケティング手法です。

消費者が、ある種の「仲間意識」や「所属感」を感じるコミュニティ単位でアプローチします。

たとえば、

• アウトドア愛好家

• フィットネス志向者

• サステナブル志向の生活者

こうしたトライブに合わせた製品設計・広告訴求を行うことで、強い共感とロイヤリティを引き出すことが可能になります。

価値観マーケティング

価値観マーケティングは、より「個々人の内面」にフォーカスします。

消費者一人ひとりの価値観や信念に基づき、最適なメッセージや提案を届けるアプローチです。

たとえば、同じエコ商品でも、

- 「地球を守りたい」価値観を持つ人には社会貢献を訴求し、

- 「将来の子どもたちのために」という価値観を持つ人には未来志向のメッセージを届ける

といった細やかなコミュニケーションが可能です。

価値観マーケティングとは

価値観マーケティングとは、消費者の内面的な価値観に基づいてターゲットを絞り込み、消費者との感情的な共鳴を生み出すマーケティング手法です。現代の消費者は、製品やサービスを選ぶ際、単に価格や機能だけでなく、ブランドの理念や社会的責任にも敏感に反応しています。この背景には、消費者がより自己表現や社会貢献を重視し、自分の価値観に合ったブランドを選ぶようになったという大きな変化があります。

消費者が選ぶ製品やブランドは、その企業がどのような価値観を持ち、どのような社会的責任を果たしているかに密接に関連しています。例えば、環境問題に対する取り組みや、労働条件に配慮した製品の提供が評価されるなど、社会的責任が購買決定に大きな影響を与える時代となっています。

価値観マーケティングのアプローチ

価値観マーケティングは、消費者の内面的な価値観や社会的信念に基づいたマーケティング活動を展開します。たとえば、企業が環境保護や社会貢献といった価値観に基づいた製品やサービスを提供することで、消費者がそのブランドを選ぶ理由になります。これにより、消費者は製品を単なる消費物としてではなく、自分の価値観を反映した選択肢として位置づけるようになります。

例えば、エコフレンドリーな消費者をターゲットにした製品やサービスは、環境に配慮した素材や製造過程を強調することで、その価値観に共感する消費者にアプローチできます。こうしたアプローチは、消費者が環境問題や社会的課題に関心を持っている場合に特に効果的です。

また、ブランドの透明性や企業の社会的責任も重要な要素です。消費者は、企業の本物の取り組みや誠実な姿勢に共感し、それが製品選択に影響を与える傾向があります。このように、価値観マーケティングでは、消費者の価値観に共鳴する企業の姿勢を強調し、長期的なブランドロイヤリティを築くことが重要です。

心理学・社会心理学・経営学の観点からのセグメンテーション

価値観マーケティングを実践するためには、消費者がどのように価値観を形成し、意思決定を行っているのかを深く理解する必要があります。これを理解するために、心理学や社会心理学、経営学といった観点から、消費者行動を分析することが有効です。これらの理論を活用することで、消費者の内面的な動機や価値観をより正確に把握することができ、ターゲティングの精度を高めることができます。

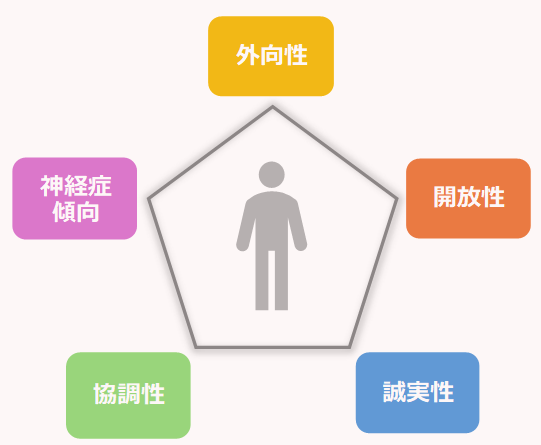

5つの特性(ビッグファイブ理論)から消費者を理解

ビッグファイブ理論(5因子性格モデル)は、パーソナリティ心理学における代表的な理論で、消費者の性格や個性を5つの因子で分析します。これにより、消費者の価値観や行動傾向を予測することができます。以下の5つの因子が、消費者のパーソナリティを形成しています。

• 外向性:社交的でエネルギッシュな性格

• 開放性:新しい経験やアイデアを好む性格

• 誠実性:計画的で責任感の強い性格

• 協調性:他者との調和を大切にする性格

• 神経症的傾向:感情的な不安定さ

消費者のパーソナリティを分析することで、その消費者がどのような価値観やニーズを持ち、どのようなマーケティングメッセージに反応しやすいかを把握できます。たとえば、外向性が高い消費者は、刺激的で革新的な製品に魅力を感じやすい傾向があります。一方、誠実性が高い消費者は、信頼性や品質の高い製品を重視します。このように、人の特性が説明される様々な パーソナリティ理論を活用することで、消費者の心理的傾向を理解し、それに合ったマーケティング戦略を構築することが可能です。

精緻化見込みモデル(ELM)と消費者の関与度

精緻化見込みモデル(ELM)は、消費者が情報をどのように処理するかを分析するための理論です。ELMでは、消費者の関心の強さや関与度によって、情報処理のルートが異なるとしています。消費者が製品やブランドに強い関心を持っている場合、中心ルート(論理的で詳細な情報を基にした判断)が取られます。一方、関心が低い場合は、周辺ルート(感情的な反応や直感に基づく判断)が取られます。

この理論をマーケティングに活用することで、消費者の関心度に応じて、中心ルートに適した論理的な情報提供を行い、周辺ルートに適した感情的なアピールを行うことができます。たとえば、環境意識の高い消費者に対しては、環境保護の詳細なデータや証拠を提示することで説得力を持たせ、関心の低い消費者には、感情的なメッセージ(たとえば「未来のために、今選ぶべきエコ製品」)を強調することが効果的です。

経営学の視点と価値観セグメンテーション

経営学の観点から見ると、消費者の価値観に基づくセグメンテーションは、企業の競争優位性を強化し、持続的な成長に寄与します。消費者の価値観に共鳴する製品やブランドを提供することで、消費者はそのブランドに対して感情的な忠誠心を持ち、長期的なリピーターになりやすくなります。企業は、価値観に基づいたパーソナライズされたアプローチを取ることで、競争力を維持し、顧客生涯価値(LTV)を向上させることができます。

トライブマーケティングと価値観マーケティングの比較

トライブマーケティングと価値観マーケティングは、非常に似ている部分もありますが、焦点の当て方に違いがあります。トライブマーケティングは、消費者を共通の価値観やライフスタイルを持つ「集団」として分類し、共感を呼び起こすアプローチです。消費者は、共通の価値観を持つグループに所属することで、ブランドに対する忠誠心が強まります。

一方で、価値観マーケティングは、消費者が持つ個々の価値観や信念に基づいてターゲティングを行います。トライブマーケティングが「集団」や「グループ」に焦点を当てるのに対し、価値観マーケティングは個人の価値観に焦点を当てる点が異なります。

どちらも消費者との感情的な共鳴を重視しますが、トライブマーケティングは社会的つながりや文化的共鳴を強調する一方で、価値観マーケティングは個人の内面的な信念や価値観に注目します。

価値観に基づくセグメンテーションを実施する方法

価値観に基づくセグメンテーションを実施するためには、消費者の価値観や信念を深く理解し、それに基づいたターゲティングを行うことが重要です。ここでは、具体的なステップを紹介します。

消費者調査とインタビュー

消費者がどのような価値観や信念を持っているのかを理解するために、消費者調査やインタビューを実施します。オンラインアンケートやグループインタビューを通じて、消費者がどのような社会問題に関心を持っているのか、どのような価値観を重視しているのかを把握します。

サイコグラフィックデータの活用

サイコグラフィックデータ(価値観、ライフスタイル、信念、態度など) を基に、消費者の内面的な動機を理解します。これにより、消費者がどのような価値観を基に購買意思決定を行っているのかを明確にし、その価値観に合った製品やサービスを提供することができます。

WKRNモデルの活用

WKRNモデルは、消費者の価値観に基づいた意思決定スタイルを分析するフレームワークです。このモデルを活用することで、消費者がどのような価値観を持ち、どのような意思決定を行うのかを可視化することができます。WKRNを活用したセグメンテーションは、消費者の価値観に合ったパーソナライズされたアプローチを提供することで、消費者との深いつながりを築くことが可能です。

WKRNを使うことで、

• 消費者の「行動」ではなく「判断基準」そのもの

• 本質的な動機に基づくセグメント設定

• 感情レベルで響くマーケティング施策

を可能にします。

まとめ

従来のマーケティングが成立していた時代から、コトラーが体系化したデモグラフィック・行動・サイコグラフィックという整理は、現代においても有効な枠組みです。

しかし、現代の消費者の多様化、価値観の細分化により、サイコグラフィック変数をベースにした、より深い理解とセグメンテーションが求められる時代になっています。

トライブマーケティング、価値観マーケティング、そしてWKRNのような価値観セグメンテーションの活用は、これからのマーケティングにおいて不可欠な視点です。

「誰に、どのように届けるか」を超えて、「なぜ、その人はそれを選ぶのか」に迫る──。

それが、現代マーケティングの新たな勝ち筋となるでしょう。