世論調査 アンケートの基礎知識|調べ方・実施方法・活用事例

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。

世論調査とアンケートは社会の動向や人々の意識を把握するために不可欠なリサーチ手法です。これらの調査は政治、経済、社会といった多岐にわたる分野で活用されておりその結果は政策立案やビジネス戦略の策定に大きな影響を与えます。

本稿では世論調査とアンケート調査の基本的な知識から具体的な実施方法多様な活用事例そして調査データの効果的な探し方までを網羅的に解説します。

世論調査の概要

世論調査は、特定の社会集団における世論の動向を統計的に明らかにするためのアンケート調査であり、社会の現状を理解し、将来を予測する上で重要なリサーチ手法です。これは、人々の意見を集めるだけでなく、その意見がどのように形成され、どのような影響を与えるかを分析する科学的なアプローチを含んでいます。世論調査の正確性は、適切な調査設計と実施に大きく依存しており、その結果は社会の様々な場面で役立てられます。

世論調査の定義

世論調査とは、ある社会集団の構成員について、世論の動向を統計的に明らかにする目的で行われる統計的な社会調査、またはその調査技法を指します。

具体的には、特定のテーマや事柄に関して、不特定多数の人々(調査対象)から意見や意識を収集し、その傾向を分析するアンケート調査の一種です。

このリサーチは、個々の意見を集めるだけでなく、それらを統計的に処理することで、集団全体の意見や考え方を客観的に把握しようとします。例えば、国政に関する国民の意識や、社会問題に対する人々の態度などを数値データとして捉えることで、全体像を可視化することが可能になります。

アンケート調査は、選挙の投票や入学試験とは異なり、選ぶことを目的とせず、「調べる」ことに主眼を置いている点が特徴です。このような調査を通じて得られたデータは、社会の現状を理解し、将来の動向を予測するための貴重な情報源となります。

世論調査の重要性

世論調査は現代社会において重要な役割を担っています。その最大の理由は、国民や市民の意識、考え、ニーズを客観的に把握し、様々な意思決定の基礎資料となる情報を提供する点にあります。特に政治の分野では、国民が何を望み、どのような政策を求めているのかを理解するために不可欠なリサーチ手法です。例えば、選挙においては有権者の投票意向や政治に対する意識を把握し、政策の方向性を決定する上で重要な指針となります。

国や地方自治体が政策を立案する際にも、世論調査の結果は国民のニーズを反映した施策を検討する上での基礎資料となります。また、企業にとっても世論調査は、市場の動向や消費者のニーズを把握し、製品開発やマーケティング戦略に役立てる上で欠かせません。国民全体の意見を吸い上げ、公平な政策作成の資料を得ることで、特定の声の大きい集団だけでなく、世の中全体の意見を反映した意思決定が可能になるのです。

世論調査の種類

世論調査は、実施主体によって大きく「公的調査」と「民間調査」の二つに分けられます。公的調査は、国や地方公共団体、政府機関などが国民の意識や生活実態を把握するために実施するものです。例えば、内閣府が定期的に実施する世論調査や、農林水産省による農林水産行政に対する意識・意向調査、国土交通省による土地問題に関する国民の意識調査などがこれに該当します。

これらの調査は、政策の企画・立案や評価に資することを目的とし、その結果は白書や審議会資料としても活用されます。一方、民間調査は、企業や研究機関、マスコミなどが、それぞれの目的のために行うアンケート調査です。例えば、新聞社や放送局が実施する選挙情勢調査や、企業が新商品開発のために行う消費者ニーズ調査、大学や研究機関が行う学術的なリサーチなどが挙げられます。

民間調査では、特定のテーマに特化した深掘り調査や、市場のトレンドを把握するための継続的なアンケート調査が多く見られます。インターネットを活用したアンケート調査も民間調査の一環として広く普及しており、多岐にわたる分野で活用されています。

世論調査の実施方法

世論調査の実施は、信頼性の高いデータを収集するために厳格な手順を踏む必要があります。適切な方法を選択し、綿密な計画に基づいて調査を進めることが、その結果の正確性と信頼性を担保する上で不可欠です。特に、調査対象を適切に選定し、客観的な質問項目を設定することが重要です。ここでは、世論調査の具体的な実施方法について、その各段階を詳細に解説します。

調査票の設計

世論調査における調査票の設計は、調査の成否を左右する極めて重要なプロセスです。効果的な調査票を作成するためには、まず調査の目的と仮説を明確にし、それに基づいて質問項目を選定する必要があります。質問は、回答者が容易に理解できるよう平易な言葉で、かつ客観的な内容であることが求められます。質問の種類としては、回答者が選択肢から選ぶ形式(多肢選択式)が一般的ですが、具体的な理由や詳細な意見を把握したい場合には、自由記述欄も設けることが有効です。

例えば、あるテーマに対する意識調査であれば、「賛成」「反対」「どちらでもない」といった選択肢に加えて、「その理由をお聞かせください」といった自由回答の質問を追加するケースも少なくありません。

また、回答者の負担を軽減するために、質問数は適切に調整し、質問の流れも論理的かつ自然になるように構成することが大切です。性別、年齢、職業、家族構成といった回答者の基本的な属性を確認する質問を最初に配置し、その後に本調査の質問へと進むのが一般的な順序です。これらの質問設計は、調査結果の集計・分析のしやすさにも大きく影響するため、慎重に行う必要があります。

対象者の抽出

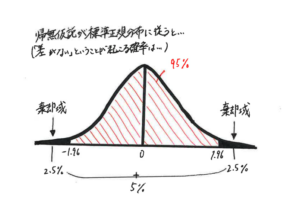

世論調査において、対象者の抽出は、調査結果の代表性を確保するために非常に重要なプロセスです。全数調査は時間と手間がかかるため、世論調査では一般的に標本調査、すなわち集団の一部から全体を推計するサンプリングが行われます。この際、最も重要となるのが「無作為抽出」という方法です。無作為抽出とは、調査対象となる母集団の中から、偏りなく、ランダムに人数を選び出すことを指します。

これにより、抽出された対象者が母集団全体の意見や属性を統計的に代表していると見なすことが可能になります。例えば、内閣府の世論調査では、原則として全国の市区町村に居住する満18歳以上の日本国籍を有する者から3,000名程度を無作為に抽出しています。

抽出台帳としては住民基本台帳などが用いられることが多いですが、若年層では住民票の異動がないことによる乖離も指摘されており、その正確性には常に注意が払われます。抽出された人数が少なすぎると統計的な誤差が大きくなり、結果の信頼性が低下する恐れがあるため、適切なサンプルサイズを確保することが不可欠です。

主な調査手法

世論調査には、いくつかの主要な調査手法が存在し、それぞれに特徴と利点があります。まず「個別訪問面接聴取法」は、調査員が調査対象者の自宅を直接訪問し、面接形式で質問を行う方法です。事前に回答書を配布し、後日回収する方式もこれに含まれます。この方法の利点は、調査員が直接質問の意図を説明できるため、複雑な内容でも正確に回答を得やすい点にあります。

次に「電話調査」は、電話を通じて回答を収集する方法です。近年では、固定電話だけでなく携帯電話も対象とした「デュアルフレーム調査」が主流となっています。これは、固定電話を持たない若年層の意見を網羅するために導入されたもので、より広範な層からの回答を可能にします。ただし、平日の日中では高齢者の回答が多くなる傾向や、回答者が途中で電話を切ってしまうなどのストレス要因も存在するといった課題も指摘されています。

さらに、「郵送調査」は、調査票を自宅などに郵送し、記入後に返送してもらう方法です。この方法では、回答者が自分のペースでじっくりと回答できる利点があります。最後に、近年普及しているのが「インターネット調査」ですが、日本では国民全体から標本を無作為抽出することが現在のシステムでは困難であるため、厳密な意味でのインターネットを通じた世論調査は実現していません。

しかし、インターネット以外の方法で無作為抽出された対象者に対して、インターネットを通じて回答を受け付ける「ネット回答」という方法も導入されており、例えば毎日新聞社では、郵送に加えてネット回答による世論調査も行っています。

調査の実施体制

世論調査の実施には、調査の規模や目的に応じて様々な体制が組まれます。公的な世論調査、例えば内閣府が実施するものは、各府省からの要望を受けてテーマを選定し、一般競争入札によって選定された民間事業者に委託して実施されることが一般的です。この場合、調査票はテーマを担当する府省と民間事業者が協議して作成されます。

民間調査の場合でも、専門の調査会社やリサーチセンターがその中心的な役割を担います。これらの調査会社は、調査票の設計から、対象者の抽出、調査員の訓練、データの収集、集計、分析、そして最終的な報告書の作成まで、一連のプロセスを専門的に行います。特に、訪問調査や電話調査においては、訓練された多数の調査員が必要となり、彼らの統括・管理を行うセンターが重要な役割を果たします。

正確な調査結果を得るためには、調査員への徹底した教育や、調査中の品質管理が不可欠です。また、インターネット調査の場合でも、オンラインパネルの管理や、データのセキュリティ確保など、専門的な知識と体制が求められます。このように、世論調査は多岐にわたる専門知識と組織的な連携を必要とするため、強固な実施体制がその信頼性を支えています。

世論調査の活用事例

世論調査は社会の多様な側面を明らかにし、意思決定の根拠となる情報を提供する強力なツールです。その活用範囲は広く、政府や行政機関からメディア、さらには企業や研究機関に至るまで、様々な主体によってそれぞれの目的に応じて利用されています。ここでは世論調査が具体的にどのように活用されているのか、具体的な事例を交えながら解説します。

政府・行政における活用

政府や行政機関において、世論調査は国民の意識を把握し、政策の企画・立案、そしてその評価に不可欠なものとして活用されています。国は世論調査を通じて、国民が政府の重要施策についてどのように感じているか、どのような意見や要望を持っているかを的確に把握します。例えば、内閣府は国民の基本的な意識の動向や、政府の重要施策に関する意識を把握するために定期的に世論調査を実施しており、その結果は白書や審議会で活用されるほか、各種施策の企画・立案の基礎資料となっています。

また、地方公共団体も独自に世論調査を行い、住民のニーズや地域課題への意識を把握し、地域の実情に合わせた政策を策定しています。これらの調査結果は、例えば防災対策の強化、公共交通機関の整備、福祉サービスの拡充など、具体的な行政サービスの改善や住民生活の質の向上に繋がる政策を検討する上で重要な情報源となります。政治の透明性を高め、国民の意見を反映した民主的な政治運営を実現するためにも、政府・行政における世論調査の活用は極めて重要であると言えます。

メディアにおける活用

メディア、特に新聞社や放送局は、世論調査をニュース記事や番組制作の重要な要素として積極的に活用しています。これらの調査は、国民の政治意識、社会問題に対する見解、特定の政策に対する賛否を報じることで、読者や視聴者に社会の動向を伝える役割を果たしています。例えば、NHK、朝日新聞、毎日新聞といった主要なメディアは、選挙前には有権者の投票意向や政党支持率に関する大規模な世論調査を実施し、その結果を選挙情勢分析の根拠として記事や番組で詳細に報じます。

また、社会問題が浮上した際には、その問題に対する国民の意識や賛否を問う世論調査を行い、その結果を報じることで、社会的な議論を喚起し、問題解決への貢献を目指します。メディアが実施する世論調査の結果は、時に世論を形成する力も持ち、政府や行政の政策決定に影響を与えることもあります。調査方法としては、電話調査(特にデュアルフレーム調査)や郵送調査、インターネットを活用したアンケートなどが用いられ、迅速かつ広範囲な情報収集が行われています。

企業・研究機関における活用

企業や研究機関においても、世論調査は多岐にわたる目的で活用されています。企業は、市場の動向、消費者のニーズ、ブランドイメージ、顧客満足度などを把握するために、アンケート調査を積極的に実施します。例えば、新商品開発の際には、消費者の生活実態やニーズ、競合商品の評価などを調査し、ターゲット層のボリュームや特徴を把握することで、より効果的な商品コンセプトを策定します。

また、既存の商品やサービスの改善のためには、ユーザーの使用状況や満足度、不満点などを調査し、改良や次の施策に繋げます。ブランドイメージ調査では、自社ブランドが消費者にどのようなイメージを持たれているかを把握し、ブランディング戦略に役立てます。一方、研究機関では、社会科学分野における学術研究の一環として、人々の意識や行動に関する大規模なアンケート調査が実施されます。

これにより、社会問題の原因分析、社会現象の予測、特定の理論の検証などが行われます。得られたデータは、学術論文や研究報告書として発表され、政策提言や社会貢献にも繋がることがあります。このように、企業や研究機関は、世論調査を通じて得られた客観的なデータに基づいて、より効果的な意思決定や研究活動を行っています。

世論調査データの探し方

世論調査によって得られたデータは、政策決定、学術研究、ビジネス戦略の立案など、様々な場面で活用される貴重な情報源です。これらのデータを効率的に探し出す方法を知ることは、情報収集の幅を広げ、より深い分析を行う上で不可欠です。ここでは、公的機関や民間機関が公開している世論調査データ、および関連資料の探し方について解説します。

公的調査のデータ

公的機関が実施する世論調査のデータは、その多くが一般に公開されており、様々な方法で入手することが可能です。まず、国の統計データを探す際には、総務省統計局が運営する「e-Stat(イースタット)」が非常に有用です。e-Statは、日本政府が発表している統計データを全てまとめたウェブサイトであり、統計調査の名前や発表府省が分からなくても、キーワード検索で目的の統計データを探すことができます。世論調査の報告書もここに掲載されている場合があります。

また、内閣府大臣官房政府広報室のウェブサイトでは、内閣府が実施した世論調査の集計結果や調査票が閲覧でき、「全国世論調査の現況」では、政府機関、地方公共団体のほか、大学や報道機関、広告業者などが実施した世論調査が年度ごとにまとめられています。

各地方公共団体も独自に世論調査を行っており、それぞれのホームページで結果を公開しています。例えば、東京都のウェブサイトでは、都が実施する世論調査の近年の結果が掲載されており、冊子体の報告書は国立国会図書館サーチで検索することも可能です。これらの公的データは、政府の施策に関する国民の意識や社会の実態を把握する上で非常に信頼性の高い情報源となります。

民間調査のデータ

民間機関が実施した世論調査のデータも、様々なルートで入手できる場合があります。国立国会図書館の「リサーチ・ナビ」では、「世論調査」や「アンケート」といったキーワードを組み合わせて検索することで、民間団体が実施した調査報告書や関連資料を探すことが可能です。特に、国立国会図書館サーチを利用すれば、図書館が所蔵する豊富な資料の中から、テーマに合致する民間調査の報告書を見つけ出すことができるでしょう。

また、『アンケート調査年鑑』(並木書房)のように、民間企業などが行っているアンケート調査の結果をまとめた資料も存在します。日本世論調査協会は、世論調査に関する研究発表や機関誌『よろん』のバックナンバーの目次などを公開しており、「世論調査インデックス」では、協会報に掲載された世論調査実施情報を検索することも可能です。

さらに、東京大学社会科学研究所の「社会調査・データアーカイブ研究センター(SSJデータアーカイブ)」では、同センターが収集した世論調査やアンケート調査のデータを検索し、研究目的で利用することができます。企業が独自に実施した世論調査データは、その企業のウェブサイトや広報資料、業界レポートなどで公開されている場合もあります。

これらの民間調査データは、特定の市場や消費者層の動向、企業のブランドイメージなど、より具体的なビジネスや研究のテーマに特化した情報を提供してくれます。

関連資料の利用

世論調査データそのものだけでなく、関連する資料も有効活用することで、より多角的な視点から情報を得ることができます。例えば、国立国会図書館サーチでは、件名「世論調査」または分類「EC245」で検索することで、世論調査に関する様々な図書や雑誌記事、報告書を見つけることができます。必要に応じて、分野名や団体名で絞り込み検索を行うと、より効率的に目的の資料を探し出すことが可能です。

特に、過去の世論調査をまとめた資料は、長期的なトレンドや歴史的背景を理解する上で役立ちます。例えば、『世論調査40年の概要』(東京都情報連絡室)は、東京都が昭和26年度から平成元年度までに実施した世論調査の結果をまとめた資料であり、過去の都民意識の変遷を辿ることができます。

また、新聞や雑誌の過去記事には、特定の世論調査の結果が引用・分析されていることが多く、当時の社会状況やメディアの論調と合わせて理解を深めることができます。インターネット上でも、各種研究機関や大学、NPO法人(例:言論NPOの日中共同世論調査)などが、自ら実施した世論調査の結果や分析記事を公開している場合があります。

これらの関連資料を組み合わせることで、世論調査のデータをより深く理解し、幅広い文脈で活用することが可能になります。

まとめ|世論調査を“意思決定”に変えるために

設計・サンプリング・手法選定・活用事例・データ探索までを一貫して押さえることで、世論調査は“読み物”から“意思決定の根拠”へと変わります。

株式会社オノフでは、独自パネル「みんなのプロジェクト」に加え、一般オンラインパネル(国内/海外)やBtoB・専門属性パネルも活用し、目的に最適なソースで調査を設計します。質問票レビュー、クォータ設計/ウェイト付与、実査・集計・分析、施策化(商品開発/PR/ブランド調査)まで伴走支援が可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください!