PDCAとは?PDCAサイクルの意味やoodaとの違いについて解説

こんにちは!デジタルマーケティングカンパニー・オノフのトウガサです。

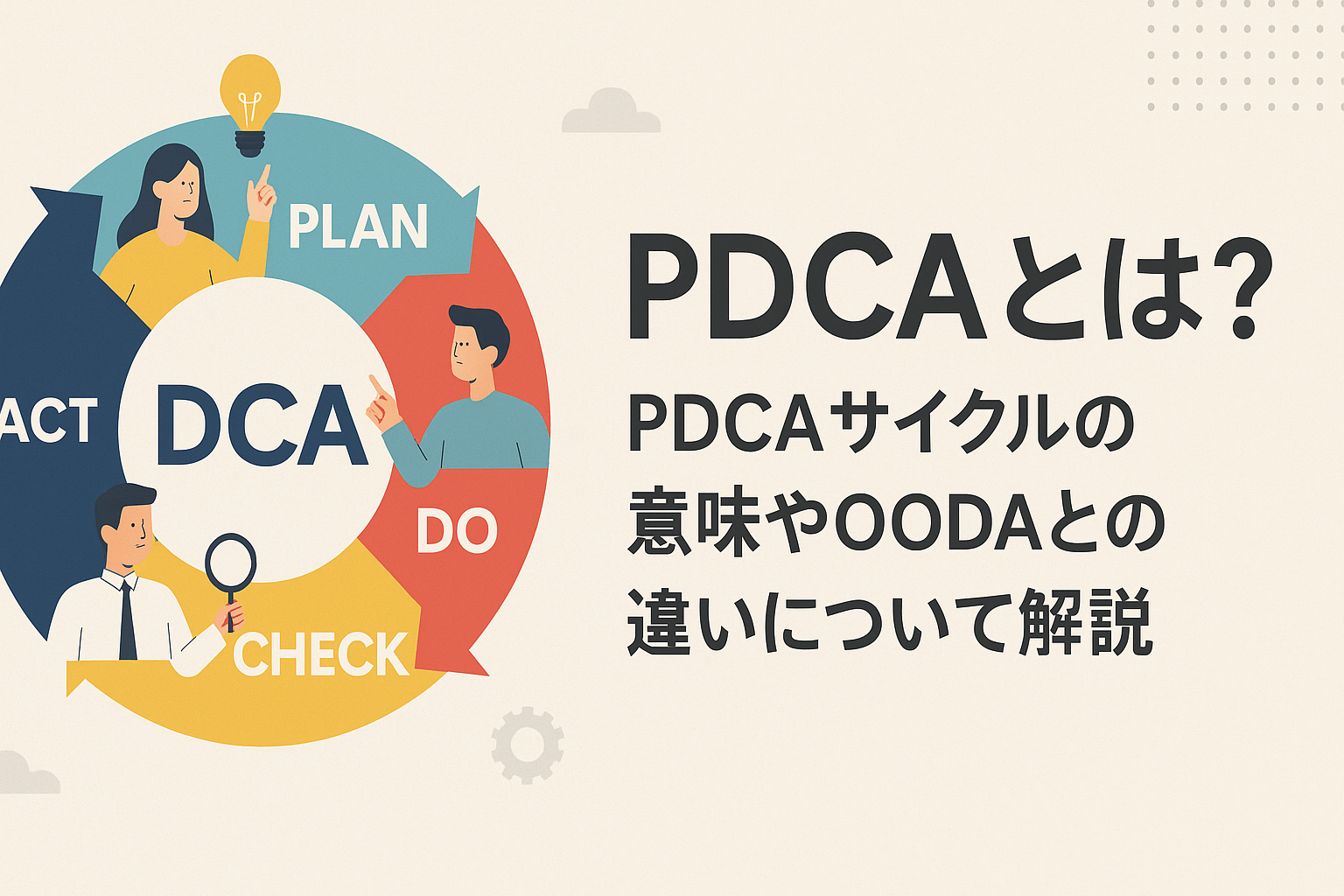

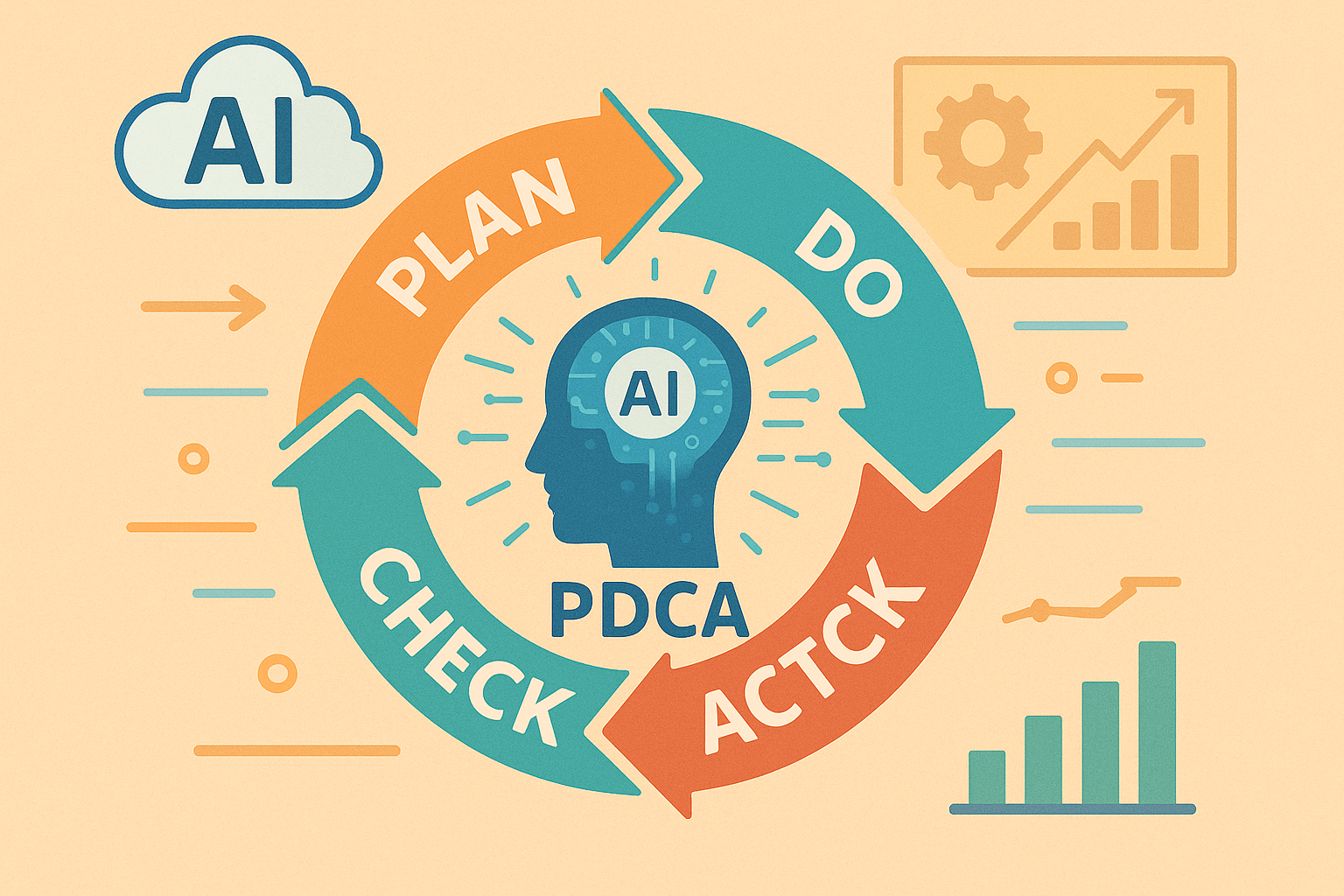

PDCAサイクルとは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の4つのステップを繰り返し、業務を継続的に改善していくためのフレームワークです。安定した環境下で、計画的かつ段階的に目標達成を図るプロセスとして、多くの企業で活用されています。ビジネス目標の達成や業務プロセスの効率化にも効果を発揮する有用な手法です。

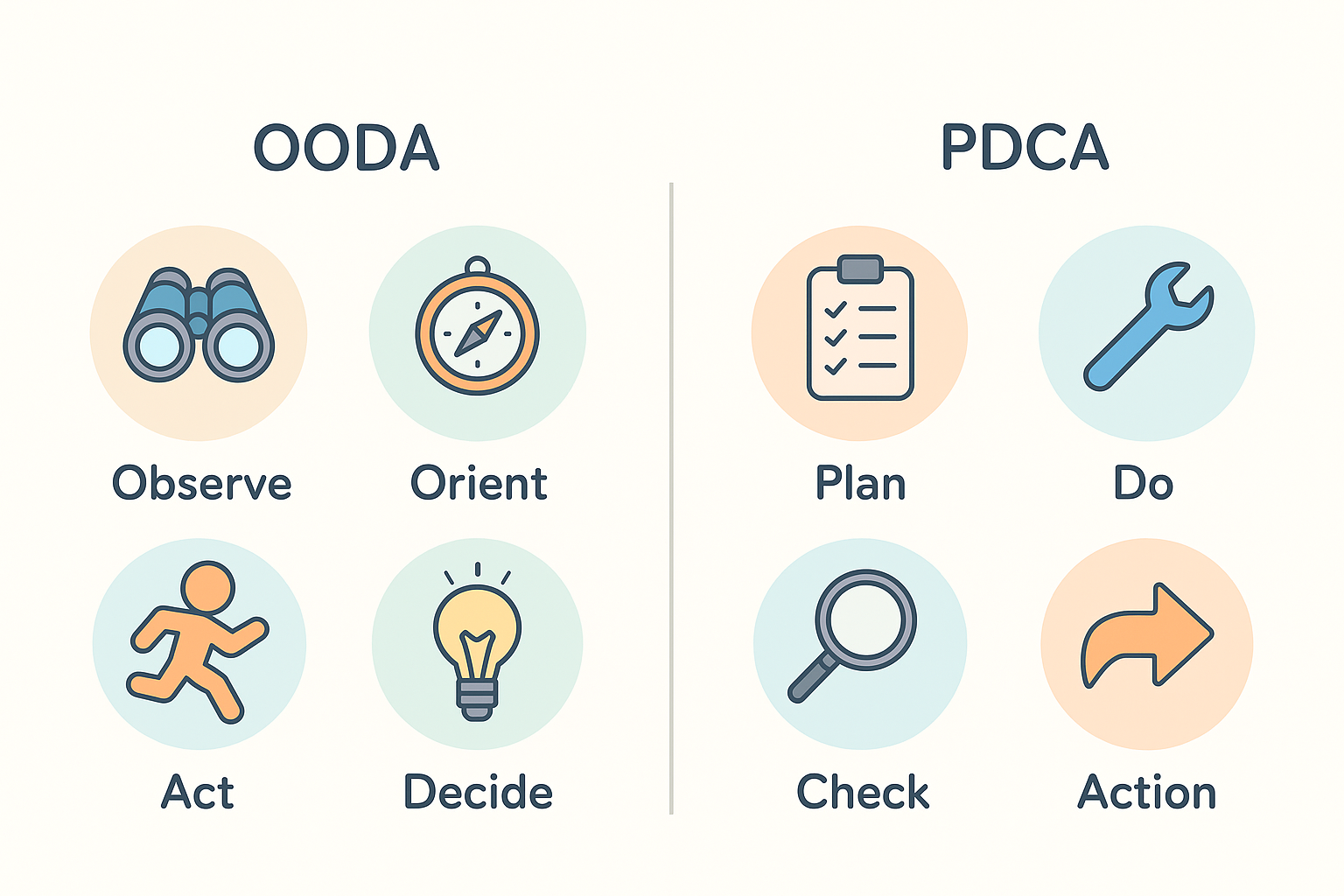

一方、OODAループは観察(Observe)、方向付け(Orient)、意思決定(Decide)、行動(Act)の4つのステップで構成されており、迅速な判断と対応が求められる場面で効果を発揮します。特に、不確実性や変化の激しい環境においては、PDCAとは異なる視点から、柔軟かつスピーディな意思決定を支援する手法として注目されています。

これらのフレームワークは、それぞれ得意とする分野が異なるため、目的や状況に応じて使い分けることが大切です。たとえば、PDCAサイクルは計画的に品質を向上させたいプロセスに適しており、OODAループはスピードが重視される場面で効果を発揮します。両者の特性を理解し、適切な場面で活用することで、より効果的に業務改善や目標達成を目指すことができます。

PDCAサイクルの概要と意味

PDCAサイクルは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の4つのプロセスを繰り返す、循環型のマネジメント手法です。業務の効率化や改善を図る仕組みとして広く活用されており、本質は「継続的な改善」を実現するシステムにあります。もともとは品質管理の分野で注目を集めましたが、現在では企業全体の業務管理やプロジェクト運営、さらには戦略的な意思決定にまで応用の幅が広がっています。

PDCAの各ステップは、組織の目的に応じて柔軟に対応できる仕組みであり、具体的なアクションを通じて成果を高めるプロセスを支えます。この手法を取り入れることで、業務改善を一過性の取り組みで終わらせず、継続的な進化を実現する体制を築くことが可能になります。その意味でPDCAサイクルは、単なる管理手法を超えて、目標達成や戦略実行の土台となる重要なフレームワークといえるでしょう。

PDCAサイクルの成り立ちと背景

PDCAサイクルは、1950年代にW・エドワーズ・デミングによって提唱され、もともと品質管理の分野に端を発しています。デミングは、製造業における効率向上や品質改善を目指し、このサイクルを導入しました。彼はその中で、継続的な改善とデータに基づく意思決定の重要性を強調しています。やがてPDCAは製造業を越えて多くの業界に広がり、今ではさまざまな企業活動で活用される汎用的なフレームワークへと発展しました。

PDCAサイクルは、単なる業務改善の枠を超え、組織全体のマネジメントプロセスに統合されることで、戦略的にも活用できるようになっています。この仕組みによって、業務品質の維持だけでなく、持続的な成長を支える企業文化の醸成にもつながります。その結果、多くの成功事例が生まれ、PDCAは情報化社会やサービス業など、幅広い分野で活用される手法へと発展を遂げています。

PDCA導入の背景には、顧客ニーズの多様化や、市場環境の急速な変化に対応する必要性があります。こうした状況に適応するためには、組織として継続的な改善が欠かせず、PDCAはそのための有効な指針として活用されてきました。さらに、経済のグローバル化が進む中で、企業が競争力を維持・強化するには、デミングの提唱した効率的なマネジメント手法を取り入れることが、より一層重要になっています。

PDCAサイクルの各プロセスの詳細

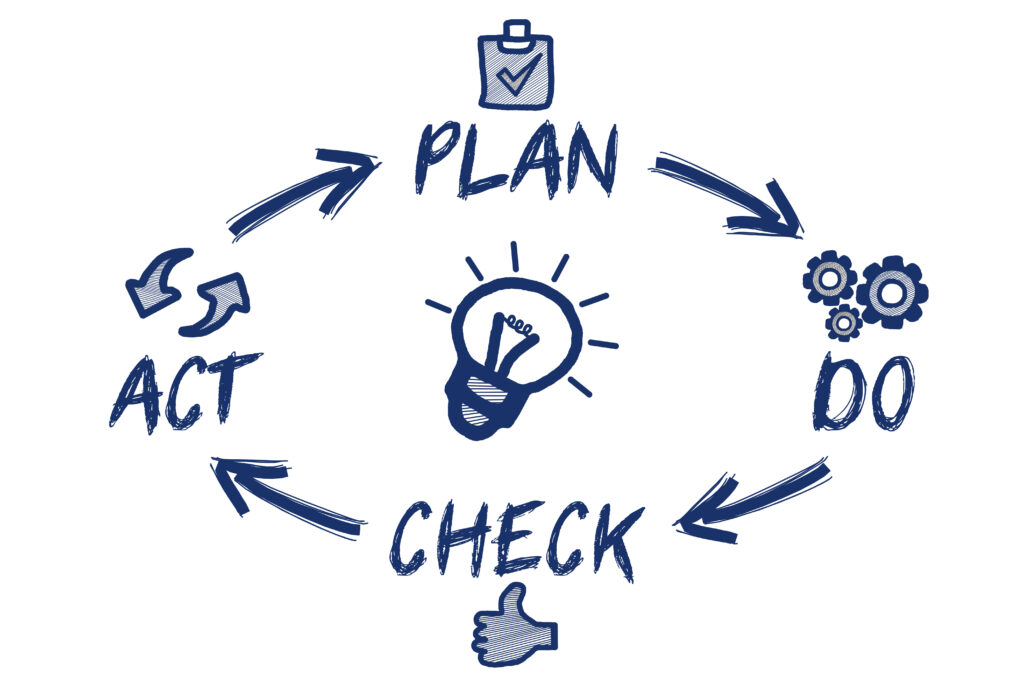

PDCAサイクルは、業務改善を推進するための効率的で効果的なフレームワーク。4つのプロセスは互いに連動し、組織の成長を支える仕組みを形づくります。最初のステップである計画(Plan)では、目標を明確に定め、それを達成するための具体的な行動計画を立てます。この段階での計画の質は、取り組み全体の成果を左右する重要な要素です。

PDCAサイクルは、「計画」「実行」「評価」「改善」の各ステップが連携しながら循環することで、継続的な業務改善を支える仕組みです。計画に基づいて実行を行い、結果を評価し、必要に応じた改善策を次の計画に反映させていきます。この繰り返しによって、業務の質が高まり、組織の成長と発展につながります。

P(Plan):計画を立てる重要性

PDCAサイクルの最初のステップである計画(Plan)は、すべての活動の土台を築く重要なフェーズです。この段階では、達成すべき目標を明確に定め、それに基づくアクションプランを立案します。現状の正確な分析や課題の洗い出しに加え、仮説を立てることで、計画の方向性と精度がより明確になります。現実的な目標設定によって、実行段階での成果がより確かなものになります。

また、計画を効果的に進めるためには、プロジェクトに関わるメンバー間で目標を共有し、役割や責任を明確にすることが欠かせません。全員が同じ方向を向いて取り組むことで、連携が強まり、プロジェクトの進行がスムーズになります。こうして策定された計画は、次のステップである実行の基盤となり、成果達成の大きな支えとなります。

D(Do):計画の実行

実行(Do)は、計画に基づいて具体的な行動を起こす段階です。あらかじめ定めた手順やリソースを活かしながら、計画に沿った施策を丁寧に進めていきます。計画通りに進める姿勢を持ちつつも、状況の変化には柔軟に対応することが求められます。

実行中は、進捗をこまめに確認し、必要に応じて軌道修正を行うことが大切です。チームメンバー間の連携を密に保つことで、作業全体がスムーズに進みやすくなります。また、予期せぬトラブルが発生した場合は、冷静に対応策を検討し、柔軟に対応する力も欠かせません。こうした取り組みを重ねることで、計画が現実の成果へとつながっていきます。

C(Check):結果の評価

評価(Check)は、実行した内容を振り返り、結果を分析する非常に重要なフェーズです。計画段階で設定した目標に対して、実際の成果がどの程度達成されたのかを客観的かつ多面的に評価します。多くの場合、売上や進捗率などの定量的データを用いますが、顧客や関係者からの意見など、定性的なフィードバックも有効な判断材料となります。これらの情報を総合的にチェックすることで、現状の課題や改善点を明確に把握できます。

評価においては、良かった点と課題の両方をバランスよく捉えることが求められます。何が成功を導いたのか、あるいは何が不足していたのかを具体的に洗い出すことで、次の改善アクションの方向性が見えてきます。また、評価プロセスを適切に行うことは、PDCAサイクル全体の質を高める上でも非常に重要です。効果的な結果の分析を通じて、チームや企業全体のパフォーマンスを底上げし、次のサイクルにおける成功の確率を高める具体的な施策を導き出すことが可能になります。

A(Action):改善への行動

改善(Action)は、評価フェーズで得られた知見をもとに、新たなアクションを決定し、次の計画につなげる重要なステップです。この段階では、特定された課題に対して、具体的で実行可能な改善策を検討・実施することが求められます。短期的な成果を目指すだけでなく、長期的な視野での取り組みも併せて考えることで、継続的な成長に向けた基盤を整えることができます。

改善策を進める際には、実施内容の妥当性を定期的に見直し、新たに発生した課題にも柔軟に対応する姿勢が不可欠です。このようにアクションを繰り返し見直すことで、PDCAサイクルは止まることなく循環し、業務の効率化や品質の向上を後押しします。その積み重ねが、組織全体の成長にもつながっていきます。

また、改善は単なる問題解決の手段ではなく、革新や進化を生み出す力にもなります。継続的な取り組みを通じて、組織やプロジェクトの可能性を引き出し、さらなる成果につなげる推進力となるのです。改善とは、課題への対応にとどまらず、未来を切り開くための前向きな行動であると言えるでしょう。

PDCAサイクルのメリット

PDCAサイクルは、業務改善や効率化を進めるうえで非常に有効な手法であり、組織にもたらすメリットは多岐にわたります。最大の特長は、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の4ステップを繰り返すことで、継続的な成果を生み出せる点にあります。このサイクルを上手く運用することで、短期目標の設定や進捗の確認がしやすくなり、状況に応じた柔軟で迅速な判断にもつながります。

また、PDCAを継続して回すことで、組織内の透明性が高まり、メンバー全体が目標に向かって足並みをそろえやすくなります。定期的なチェックを通じて問題の早期発見が可能になり、業務の精度や個々のパフォーマンス向上にも結びつきます。こうした積み重ねが、持続的な組織成長を支える確かな土台となるのです。

加えて、プロセス全体が整備されていく中で、顧客への提供価値も向上しやすくなります。結果として、サービス品質や顧客満足度の向上、ひいては企業としての競争力強化にもつながる好循環を生み出せるでしょう。

目標達成をサポートする仕組み

PDCAサイクルは、組織が目標を着実に実現していくための有効な仕組みです。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の各ステップを繰り返すことで、持続的かつ効率的に目標に近づくことができます。

ステップを順に進める中で、目標に対する進捗状況が可視化され、次に取るべきアクションの優先順位も明確になります。たとえば、データやフィードバックを活用すれば、現状の課題を特定し、必要な改善を素早く反映することができ、全体の流れがよりスムーズになります。

また、PDCAを活用する際には、目標を段階的に細分化することが効果的です。短期的な成果を一つずつ積み重ねていくことで、長期的なゴールへの達成感が高まり、チーム全体の一体感も育まれます。これにより、メンバーのモチベーションも保たれやすく、パフォーマンスの維持向上に繋がります。

計画段階で目標達成を強く意識することで、組織のビジョンに沿った実効性の高いアクションを選択しやすくなります。PDCAは、目標と戦略を結びつける実践的なフレームワークとして、組織の成長をしっかりと支えてくれる存在です。

業務改善を加速する具体例

PDCAサイクルを導入することで、業務改善をより効果的に進める事例が多く見られます。とくに製造業では、工程の見直しや作業フローの最適化、品質管理の向上など、さまざまな場面で成果を上げています。実行段階でのデータ収集と評価を通じて、課題が明確になり、それに対応した改善策を迅速に実行できることが、大きな利点です。このプロセスを重ねることで、業務の精度が高まり、無駄のない効率的な運用体制が整います。

たとえば、自動車メーカーでは、PDCAを活用して生産ラインの効率化と品質改善を両立させています。無駄な工程を削減し、納期短縮やコスト削減を実現する一方で、高品質な製品を安定して提供できる仕組みを築いています。また、サービス業でもPDCAを活用した改善活動が活発で、顧客からのフィードバックを反映することで、サービス品質や顧客満足度の向上につなげています。

このように、PDCAサイクルは現場に根差した改善を可能にし、組織全体の成長や変化への対応力の強化に大きく貢献します。業種を問わず、継続的な改善の仕組みとして有効なアプローチです。

PDCAサイクルのデメリットと課題

PDCAサイクルは業務改善において有効な手法である一方で、いくつかの課題も指摘されています。とくに計画段階での目標設定が不十分だと、実行フェーズでの混乱を招きやすくなります。たとえば、曖昧な目標ではチームの行動に一貫性がなくなり、努力が空回りしてしまうこともあります。このような状態が続くと、プロジェクト全体の効果が下がるリスクも否めません。

また、環境の変化に対する柔軟性が乏しいと、サイクルが形だけの運用に陥る恐れもあります。実行中に想定外の問題が発生した際、迅速な対応ができなければ、PDCAの本来の効果を発揮しづらくなります。さらに、評価段階でデータが不十分だったり、分析が偏っていたりすると、適切な改善策を導き出せなくなります。数値データに加え、現場の声や関係者からのフィードバックも積極的に取り入れる姿勢が求められます。

こうした課題を乗り越えるには、各ステップにおいて形式的にならず、本質的な改善につなげる意識を持つことが大切です。PDCAを効果的に回すには、丁寧で柔軟な運用が欠かせません。

失敗要因の分析

PDCAサイクルを実施するうえで、失敗の要因を適切に分析することは非常に重要です。計画(Plan)段階で目標が曖昧だったり、実行(Do)に必要なリソースが不足していたりすると、取り組み全体に影響が及ぶことがあります。また、評価(Check)の際にデータが不十分だったり、偏った視点で分析してしまうと、正しい改善策を導き出すのが難しくなります。

失敗の要因を明確にするには、PDCAの各段階を俯瞰し、プロセス全体を振り返ることが大切です。どこで問題が起こったのか、なぜそれが起きたのかを深掘りして理解することで、次の改善に向けた有効な手がかりが得られます。こうした反省点をフィードバックとして活かしていくことで、PDCAサイクル全体が洗練され、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

注意が必要なポイント

PDCAサイクルを効果的に運用するためには、いくつかの注意点を事前に把握し、それに応じた工夫を取り入れることが重要です。まず、計画段階では目標が具体的で現実的かどうかをしっかり確認しましょう。漠然とした計画では、実行時に混乱が生じやすく、評価や改善の質にも悪影響を及ぼします。

実行フェーズでは、メンバー同士の円滑なコミュニケーションが欠かせません。共有不足が原因で作業が滞ることを防ぐために、情報共有の体制を整え、進捗を定期的に確認する仕組みを設けると効果的です。

評価の場面では、定量データだけでなく現場の声やユーザーからの意見などの定性的情報も取り入れましょう。偏ったデータだけでは全体像を見誤る恐れがあるため、多面的な視点で分析する姿勢が求められます。

こうした注意点に気を配りながらPDCAを回すことで、サイクルの効果をより高め、組織全体の成長と成果向上へと確実につなげることができます。

高速PDCAサイクルの事例と適用

高速PDCAサイクルは、変化の激しいビジネス環境で迅速な意思決定と改善を可能にする強力な手法です。たとえば、トヨタでは生産ラインにおいてこの手法を導入し、評価と修正を短時間で繰り返すことで、生産効率を最大化しています。取得したデータを即座に活用して次の改善へ反映することで、高い競争力の維持を実現しています。

ソフトバンクもまた、市場変化への柔軟な対応を目指して、高速PDCAとデータ解析を組み合わせた取り組みを積極的に推進しています。その結果、新しいサービスや製品の開発期間が大幅に短縮され、顧客ニーズに対するスピーディな対応が可能になっています。

このように、高速PDCAは業界を問わず、柔軟性とスピードを兼ね備えた改善手法として注目されています。現代の競争が激しい環境下では、このサイクルを上手く活用することが、業務改善や新たな挑戦への対応力を高め、企業や個人の競争優位につながります。

企業での活用例:トヨタやソフトバンク

トヨタ自動車は、高速PDCAサイクルを実践的に活用する代表的な企業として知られています。生産現場では「カイゼン」の考え方に基づき、各工程から得られるデータを素早く分析し、改善につなげる体制を整備。これにより、不具合の早期発見や工程の最適化が進み、生産性向上と無駄の削減を両立しています。こうした取り組みは、トヨタの効率的で柔軟な生産管理を支える柱となっています。

一方、ソフトバンクも高速PDCAを活用し、変化の激しいテクノロジー業界において迅速な意思決定を実現しています。市場の動きを素早く察知し、データに基づいて次のアクションを判断することで、競争力を維持しつつ新たなビジネス機会を確保しています。

トヨタとソフトバンク、いずれの事例にも共通するのは、高速PDCAが変化に強い組織づくりに貢献している点です。実践を通じて、改善と適応を同時に進める強靭な業務運営が実現されています。

効果的な新たな取り組み

高速PDCAサイクルの導入により、各企業では新たな改善手法や取り組みが積極的に展開されています。たとえば製造業では、IoTデバイスを活用したリアルタイムのデータ収集が進んでおり、それをもとに迅速な評価と改善が行われることで、生産効率が大きく向上しています。

一方、従業員のエンゲージメント向上にもPDCAが応用され始めています。定期的なフィードバックを通じて現場から改善アイデアを集める企業が増加し、現場の声を組織運営に反映しやすい環境が整いつつあります。その結果、組織全体の活性化とパフォーマンス向上にもつながっています。

このように、高速PDCAは変化の激しい時代において、柔軟性と持続性を備えた改善サイクルとして高く評価されています。企業が競争優位を維持し、新たな価値を生み出すための鍵となる手法です。

OODAループとは?PDCAサイクルとの違い

OODAループは「Observe(観察)」「Orient(方向付け)」「Decide(意思決定)」「Act(行動)」の4ステップから成り、変化の激しい環境で迅速な判断と対応を可能にするフレームワークです。たとえば、急激に変わる市場状況や顧客ニーズへの即応が求められる場面では、組織のスピードと柔軟性を引き出す手段として効果を発揮します。

一方、PDCAサイクルは「Plan」「Do」「Check」「Action」の順に進むことで、業務の継続的な改善や品質向上に向けた安定した運用を支援します。長期的な視野でのプロセス改善や戦略的な課題への取り組みに適しています。

このように、OODAはスピードと瞬時の判断が鍵となるシーンに、PDCAは着実な改善を積み重ねる場面に向いています。両者の特徴を理解し、状況に応じて使い分けることで、業務の効率化や成果の最大化が実現しやすくなります。現代のビジネス環境では、両方のアプローチを柔軟に活用できる力が求められています。

OODAループの意味と特徴

OODAループは、「観察(Observe)」「方向付け(Orient)」「意思決定(Decide)」「行動(Act)」の4つのステップからなるプロセスです。もともとは軍事戦略の理論として生まれましたが、現在ではビジネスや行政など幅広い分野に応用されています。最大の特徴は、変化の激しい環境下での迅速な判断と行動を重視する点にあります。従来型の固定的な手法では対応が難しい状況で、OODAループのような柔軟なアプローチが有効です。

このモデルでは、まず現状を正確に観察することが出発点となります。次に、得られた情報を整理し、自分たちが取るべき選択肢を見極めて方向性を定めます。そして、経験やデータをもとに素早く判断し、行動へと移していく流れが基本です。

また、OODAは一度で終わるものではなく、ステップを繰り返し実行することで環境に対応し続けるモデルです。この反復によって、常に状況に適応し、他者よりも早く動ける力が磨かれていきます。OODAループは、単なる判断モデルにとどまらず、柔軟性とスピードを両立するための実践的なツールとして評価されています。

PDCAとOODAの違いと使い分け

PDCAとOODAは、いずれも業務改善や意思決定をサポートするフレームワークですが、目的や活用の場面には明確な違いがあります。PDCAは「計画」「実行」「評価」「改善」の流れを繰り返し、安定した環境の中で段階的に課題を解決していくのに向いています。特に、プロセスの見直しや長期的な目標に対する取り組みに効果を発揮します。

一方で、OODAは変化が激しく、予測しにくい状況で迅速な判断と行動が求められる場面に適した手法です。市場の急な動きや不確実性の高い環境では、OODAのようなスピード感のある対応が必要になります。

このように、PDCAは着実な改善に、OODAは即応力と柔軟性に強みがあります。状況に応じて使い分けることで、組織の対応力と成果の質を大きく高めることができるでしょう。

PDCAサイクルを効果的に回す方法

PDCAサイクルを効果的に運用するためには、まず具体的で実行可能な目標設定が不可欠です。SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)の原則を取り入れることで、現実的な計画が立てやすくなり、サイクルの土台がしっかりと築かれます。

次の実行段階では、計画に基づいて行動することに加え、状況に応じた柔軟な対応も重要です。チーム内の情報共有を密にし、進捗を可視化することで、プロセス全体の管理がスムーズになります。こうした連携が、目標達成への道筋をはっきりと示してくれます。

評価フェーズでは、数値データとともに、現場の声や関係者のフィードバックも取り入れることで、偏りのない分析が可能になります。多面的に振り返ることで、より深い課題の発見と、次の改善に向けた実行的なヒントを得られます。

改善段階では、単なる修正にとどまらず、チームの意見や現場の知見を反映させながら、より効果的な手法を模索します。こうして継続的にサイクルを回していくことで、組織の業務改善は一層強固で持続的なものとなっていきます。

回し方のコツ:具体的な目標設定

PDCAサイクルをうまく機能させるための基本は、具体的でわかりやすい目標設定にあります。その際に有効なのがSMART原則です。これは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)の5つの観点から目標を整理する方法です。これに沿って目標を立てることで、方向性がはっきりし、関係者全員が同じゴールを目指して取り組みやすくなります。

また、目標が明確であればあるほど、計画の精度が高まり、進捗の確認も容易になります。進み具合を定期的にチェックしながら、必要な調整や改善がしやすくなるため、サイクル全体が無理なく回り続けます。

この積み重ねが、組織全体のモチベーション向上にもつながります。目標設定は単なるスタート地点ではなく、PDCAを支える土台そのもの。しっかりと設計することで、業務改善の成功率がぐっと高まります。

計画通りに実行するポイント

計画(Plan)から実行(Do)へと進む際には、立てた内容を正確に実行に移すことが成功のポイントです。そのためには、リソースの適切な配分と、チーム内でのスムーズな連携が欠かせません。特に、各メンバーの役割や責任を事前に明確にしておくことで、自分のタスクに集中しやすくなり、実行の質が高まります。

また、実行中に状況が変わることは珍しくありません。あらかじめ柔軟に調整できる体制を整えておくことで、環境の変化にも無理なく対応できます。計画と現実にズレが生じたときは、速やかに計画を見直し、実行との整合性を保つことが重要です。

このように、計画と実行がしっかりと結びついていると、PDCAサイクル全体がスムーズに回り、成果につながりやすくなります。立案と対応のバランスを意識しながら進めることが、目標達成への大きな一歩になります。

失敗を防ぐための評価と改善

評価(Check)は、PDCAサイクルの中でも特に重要なステップです。この段階では、実行した内容がどれだけ計画通りに進んだかを客観的に振り返り、目標とのギャップを定量的に把握します。正確なデータに基づいて分析することで、次の改善に向けた確かな判断ができます。

改善(Action)を考える際には、単に結果だけを見るのではなく、その背景にある要因を深く掘り下げる視点が欠かせません。ときには、うまくいった過去のやり方にこだわらず、新たな視点で見直す柔軟さも求められます。失敗も貴重なヒントと捉え、次にどう活かすかを前向きに考えることが、成長につながります。

評価と改善を丁寧に積み重ねていくことで、PDCAサイクルの精度が上がり、より確実な業務改善や成果の実現が可能になります。振り返りと行動の往復が、組織の進化を後押しするのです。

PDCAサイクルを活用した成功事例

PDCAサイクルを活用した成功事例は多く、その効果を実感している企業は少なくありません。特に製造業では、トヨタ自動車が代表的な存在です。「カイゼン」の考え方に基づき、生産工程の見直しや無駄の削減を徹底することで、コストを下げつつ品質を高める生産体制を築いてきました。PDCAを継続して回し続けることで、高効率かつ高品質な仕組みが実現されているのです。

一方、サービス業界でもこの手法は有効に機能しています。飲食業では、顧客からの意見をサービス改善に取り入れることで、メニューの見直しや接客の質の向上が進み、顧客満足度の向上に直結しています。さらに、定期的な評価を通じて新たなニーズを把握し、柔軟に対応する姿勢が競争力の源となっています。

このように、PDCAサイクルはあらゆる業界で活用されており、継続的な改善と学びの文化を組織に根付かせる重要な手段です。自社の状況に応じて柔軟に取り入れることで、着実な成長と成果につながります。

健康経営への応用例

健康経営に取り組む企業が増えるなかで、PDCAサイクルはその実践を支える有効な手法として活用されています。たとえば、健康診断の結果をもとに、従業員向けの健康促進プログラムを計画し、実施・評価・改善へとつなげる流れは、まさにPDCAそのものです。こうしたプロセスを通じて、取り組みの精度や効果が継続的に高まっていきます。

実施後にはフィードバックを集め、それを次回のプログラム改善に反映。従業員の健康状態や満足度の変化をしっかり把握しながら、内容の見直しを行うことで、プログラムの質も向上していきます。

このように、PDCAを導入することで、健康経営の施策が一過性で終わらず、継続的に進化していきます。目標を明確にし、実施と改善を繰り返す姿勢が、組織全体の健康意識を高め、生産性の向上にもつながります。

介護業界での取り組み

介護業界でもPDCAサイクルは積極的に活用されており、サービスの質を継続的に高めるための仕組みとして機能しています。各施設では、具体的な目標を掲げ、それに向けた施策を実行。その後、家族からのフィードバックや日々の業務で得られた情報をもとに、サービス内容の見直しや改善に取り組んでいます。

評価では、数値データだけでなく、スタッフや利用者の声も丁寧に収集。現場で感じた課題を反映させることで、より実態に即した改善策を立てることができます。これにより、介護の質が高まるだけでなく、職員の意欲向上やスキルアップにもつながります。

また、こうした改善の積み重ねが現場のチームワークを強化し、利用者やその家族の信頼を得る施設づくりにも貢献しています。PDCAを軸に運営を行うことで、地域に根差した高品質な介護サービスの実現が可能になります。

研究開発における活用

PDCAサイクルは、研究開発の現場でも有効な手法として広く取り入れられています。新しい商品や技術を生み出すためには、まず明確なゴールを定めたうえで、具体的な計画を立てることが欠かせません。実行段階ではプロトタイプの作成や検証を行い、その結果をもとに評価と見直しを進めていきます。

得られたデータやフィードバックを分析することで、次の改良や別プロジェクトへの活用が可能になります。また、市場の変化や技術の進化に柔軟に対応するため、PDCAを短期間で回すスピード感も求められます。

このような継続的な検証と改善のサイクルによって、研究開発の現場ではイノベーションの加速や競争力のある製品の創出が実現しています。PDCAは、成果を生み出す確かな土台となるのです。

PDCAサイクルの今後と最新動向

ビジネス環境が急速に変化する中、PDCAサイクルは今後も重要な役割を担い続けます。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、リアルタイムでのデータ分析や迅速な意思決定が求められる現場では、PDCAの柔軟性と適応力が改めて注目されています。改善のスピードを高めることで、企業の競争力も飛躍的に向上します。

また、AIや機械学習の発展により、評価や改善の精度が高まり、戦略の立案・実行にもスピード感が求められています。こうした中で、PDCAを組織文化の一部として定着させることが、持続可能な成長と変革の鍵となります。

2025年以降も、社会や顧客のニーズはますます多様化・複雑化していきます。その中で企業が成果を出すためには、PDCAの活用法を常にアップデートし、自社の課題と目標に最適化する視点が欠かせません。今こそ、PDCAを“戦略そのもの”として捉え直すタイミングです。

2025年以降の展望

今後、PDCAサイクルはより多様な分野で活用され、戦略や業務の中心的なフレームワークとしての重要性を増していくでしょう。とくにデジタル技術の進化により、リアルタイムでのデータ分析や意思決定が可能となった現在では、PDCAのスピードと精度が成果に直結する時代になりつつあります。

2025年以降は、AIやビッグデータを活用した業務改善の流れが本格化し、PDCAとの融合が進むと見られています。データ基盤の整備により評価がより緻密になり、改善策の立案と実行も効率的に進められるようになります。

こうした変化の中で、PDCAは柔軟に進化しながら、企業の成果を引き出す“実行可能な戦略手法”としての役割を担っていくことになるでしょう。

経営と改善の未来を予測する

経営環境が目まぐるしく変化するなか、PDCAサイクルは今後さらにその価値を高めていくでしょう。市場ニーズの多様化や不確実性の増大に直面する時代において、柔軟かつ継続的に改善し、迅速に対応できる組織力が、競争優位を築く鍵となります。

そのためには、PDCAを単なる手法としてではなく、組織文化として根付かせることが重要です。これにより、従業員一人ひとりが改善意識を持ち、戦略と日々の行動が一貫して連動する状態を生み出せます。こうした姿勢が、業績の底上げと持続的な成長の土台となるのです。

未来の経営において、PDCAはもはや“選択肢のひとつ”ではなく、持続可能な成功を生むための必須プロセスとして機能し続けるはずです。こうした背景のもと、オノフは商品・サービス企画の初期段階から、戦略立案、ターゲット分析、施策の仮説検証、コンテンツ制作・実行、改善の繰り返しまで、PDCAを核にしたマーケティング支援を行っています。

PDCAサイクルの注意点とまとめ

PDCAサイクルを効果的に運用するには、各ステップでの注意点を押さえることが欠かせません。まず「Plan(計画)」では、目標の具体性と現実性が重要です。曖昧な目標では後のプロセスがぶれやすく、改善の精度も下がってしまいます。

「Do(実行)」の段階では、役割分担と情報共有がポイントです。メンバー間の認識がずれていると、せっかくの計画も形骸化してしまいます。進捗確認を定期的に行い、チーム全体で歩調を合わせることが成果につながります。

「Check(評価)」では、数値データだけでなく、現場の声や実感といった定性的な情報も重要です。表面的な数字にとらわれず、なぜそうなったかを深掘りする視点が求められます。オノフでは、「みんなのプロジェクト」や「ワカルン」などの自社ツールを活用し、顧客インサイトの可視化と定量・定性調査の両面から評価分析を実施。精度の高いCheckフェーズを実現します。

「Action(改善)」では、評価をもとに現実的で実行可能なアクションを設計することがカギです。改善案をその場限りで終わらせず、次の計画につなぐ意識が成功を積み重ねるコツです。

PDCAは単なる手法ではなく、組織を前進させ続けるための文化です。各ステップを丁寧に実行することで、継続的な成果と成長を実現できます。

PDCAサイクルは、単なる業務改善の手法を超え、組織に持続的な変革と成果をもたらすための“成長の仕組み”です。各ステップを丁寧に実践し、その本質を理解して活用することこそが、これからの不確実な時代において、組織を強くし続ける最大の力になるはずです。

オノフではこの「成長の仕組み」としてのPDCAを、リサーチから戦略立案、コンテンツ設計・実行、改善提案までを一気通貫で支援する実践型マーケティングとして展開しています。