アンケート調査の研究デザイン|マーケティングに役立つ調査設計のコツ

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。

アンケート調査を成功させるためには、事前の計画、すなわち「研究デザイン」が極めて重要です。精度の高い研究デザインは、マーケティング課題の解決に直結する有益なデータをもたらします。

本記事では、アンケート調査における研究デザインの基本的な考え方から、成果につながる具体的な設計手順、そして実践で役立つ注意点までを解説します。質の高い調査研究を実現するためのノウハウを理解し、企業の意思決定に貢献するデータ収集を目指しましょう。

そもそもアンケート調査の研究デザインとは?

アンケート調査における研究デザインとは、調査の目的を達成するための一貫した計画や構造を示す設計図です。

この設計図には、調査の目的、対象者、データ収集の方法、分析手法、そして全体のスケジュールといった、調査研究の全工程に関わる要素が含まれます。

研究デザインを事前に策定することで、調査の方向性がブレることなく、信頼性と妥当性の高いデータを効率的に収集することが可能になります。

なぜ研究デザインがマーケティング成功の鍵となるのか

研究デザインがマーケティングの成功に不可欠なのは、それが調査の質そのものを決定づけるからです。

緻密な研究デザインがなければ、目的から逸れた質問をしてしまったり、不適切な対象者から回答を得てしまったりと、価値のないデータが集まるリスクが高まります。

結果として、誤ったデータに基づいた意思決定を下し、時間やコストを無駄にする事態を招きかねません。質の高い調査研究を行うことで、精度の高いデータに基づいた戦略立案が可能となります。

アンケート調査の研究デザインを構成する5つの基本要素

アンケート調査の研究デザインは、いくつかの基本的な要素で構成されています。これらの要素を丁寧におさえることで、調査全体の骨格が固まり、目的達成への道筋が明確になります。

具体的には、「調査目的の設定」「調査対象者の選定」「データ収集方法の決定」「データ分析手法の選択」「調査スケジュールの策定」といった要素が挙げられます。これらは、研究課題や仮説、倫理的配慮、リソースなどと同様に、アンケート調査を含む研究デザインの品質を担保する上で重要な要素となります。

調査目的を明確に設定する

研究デザインの出発点は、調査目的の明確化です。

「何のために調査を行うのか」「この調査で何を明らかにしたいのか」を具体的に言語化します。

例えば、「新商品のターゲット層を特定する」「既存サービスの満足度が低い原因を探る」といったように、目的が具体的であるほど、後の調査項目の選定や分析の方向性が定まりやすくなります。

目的が曖昧なまま調査研究を進めると、収集したデータが課題解決に結びつかず、意味のない結果に終わってしまう可能性があります。

全ての判断の基軸となるため、最も重要な工程です。

調査対象者(ターゲット)を具体的に選定する

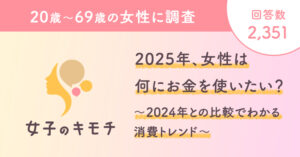

調査目的が定まったら、次に「誰に聞くのか」という調査対象者を具体的に定義します。

年齢、性別、居住地といったデモグラフィック情報に加え、特定の商品やサービスの利用経験、ライフスタイルといった行動特性も含めて、できるだけ詳細に対象者の条件を設定することが求められます。

ターゲットの選定を誤ると、調査目的と回答者の属性がずれてしまい、得られたデータの信頼性が損なわれます。

調査研究の結果を一般化するためにも、母集団を代表する適切な対象者を選ぶことが不可欠です。

データ収集の方法を決定する

調査対象者からどのようにしてデータを集めるか、その具体的な方法を決定します。

代表的な手法には、広範囲の対象者に短時間でアプローチできるインターネット調査、特定のリストに基づいて行われる郵送調査や電話調査、対象者と直接対話する対面調査などがあります。

それぞれにメリットとデメリット、そしてコストが異なるため、調査目的や対象者の特性、予算などを総合的に勘案して最適な手法を選択する必要があります。

データ収集の方法は、回答率や得られる情報の質に大きく影響するため、慎重な検討が求められる調査研究の要素です。

収集したデータの分析手法を選ぶ

データを収集した後に、それをどのように処理・分析するのかをあらかじめ計画しておくことも研究デザインの重要な要素です。

単純に各質問の回答比率を見るだけの単純集計や、性別・年代といった属性別に回答傾向の違いを見るクロス集計、さらには複数の変数間の関係性を探る多変量解析など、様々な分析手法が存在します。

調査目的や仮説に応じて、どのような分析を行えば有益な示唆が得られるのかを事前に想定しておくことで、調査研究の結論をスムーズに導き出すことができます。

調査全体のスケジュールを策定する

調査研究を円滑に進行させるためには、全体のスケジュール管理が不可欠です。

調査の企画・設計から、質問票の作成、データ収集(実査)、集計・分析、そして最終的な報告書の作成に至るまで、各工程に必要な期間を見積もり、具体的なタイムラインを策定します。

特に、データ収集には想定以上の時間がかかることもあるため、余裕を持った計画を立てることが重要です。関係者間でスケジュールを共有し、進捗を管理することで、計画通りの調査研究の実施が可能となります。

成果につながる研究デザインの作り方【5ステップで解説】

成果の出るアンケート調査を実施するためには、体系立てられた手順に沿って研究デザインを構築することが効果的です。

ここでは、実践的な5つのステップを紹介します。

まず調査の起点となる「課題設定」から始まり、「仮説構築」「手法と対象者の決定」「質問票作成」、そして「分析計画とスケジュール策定」へと進みます。

この一連の流れを丁寧に進めることで、精度の高い調査研究が実現し、マーケティング活動に活かせる有益な洞察を得られます。

Step1:調査で明らかにしたい課題を設定する

最初のステップは、調査を通じて解決したいマーケティング上の課題を具体的に設定することです。

「売上が伸び悩んでいる」といった漠然とした問題意識から、「どの顧客層の、どのようなニーズを満たせていないためにリピート購入に至らないのか」というように、調査で検証できるレベルまで課題を掘り下げていきます。

課題が具体的であればあるほど、調査の焦点が明確になり、その後の仮説設定や質問項目の作成がスムーズに進みます。この課題設定が、調査研究全体の方向性を決定づける羅針盤の役割を果たします。

Step2:仮説を立てて調査項目を洗い出す

次に、設定した課題に対する「仮の答え」として仮説を立てます。

例えば、「若年層のリピート率が低いのは、アプリの操作性が悪いと感じているからではないか」といった具体的な仮説を考えます。

この仮説を検証するために、どのような情報を集める必要があるかを考え、具体的な質問項目へと落とし込んでいきます。

上記の仮説であれば、「アプリの操作性に関する満足度」や「他社アプリとの比較評価」などが質問項目として考えられます。

仮説を起点とすることで、調査研究に必要な情報を網羅的かつ効率的に収集できます。

Step3:調査手法と対象者を具体的に決める

仮説と洗い出した調査項目に基づき、最も適した調査手法と対象者を具体的に決定します。

例えば、

若年層のアプリ利用実態を広く把握したいのであれば、インターネット調査が適しているでしょう。

対象者は「自社アプリを過去3ヶ月以内に利用した20代男女」のように、具体的な条件(スクリーニング条件)を設定します。

また、統計的な信頼性を担保するために必要な回答者数(サンプルサイズ)もこの段階で決定します。

この選定の精度が、調査研究から得られるデータの質と信頼性を大きく左右します。

Step4:アンケートの質問票を作成する

調査対象者がストレスなく、かつ正確に回答できるような質問票を作成します。

質問文は、専門用語や曖昧な表現を避け、誰が読んでも同じ意味に解釈できる平易な言葉で記述することが重要です。

また、「〜だと思いませんか?」といった誘導的な聞き方は、回答にバイアスを生む可能性があるため避けるべきです。

単一回答、複数回答、自由記述といった回答形式も、質問の意図に合わせて適切に選択します。

質問の順番も回答のしやすさに影響を与えるため、論理的な流れを意識して構成する丁寧な調査研究が求められます。

Step5:分析計画を立ててスケジュールを組む

最終ステップとして、収集したデータをどのように分析するかの計画を具体的に立て、全体のスケジュールを確定させます。

例えば、

「年代と商品満足度をクロス集計して、若年層の不満点を特定する」

「自由回答をテキストマイニングで分析し、キーワードを抽出する」

といったように、分析の切り口を事前に設計しておきます。これにより、データ収集後の作業が円滑に進みます。

併せて、各工程の担当者と期限を明確にした詳細なスケジュールを作成し、関係者間で共有することで、調査研究プロジェクトを計画通りに推進します。

目的別に選ぶ!アンケート調査における研究デザインの主な種類

アンケート調査における研究デザインは、そのアプローチ方法によっていくつかの種類に分類されます。

調査の目的によって最適な手法は異なるため、それぞれの特徴を理解し、使い分けることが重要です。

代表的な分類として、数値データを用いて全体像を把握する「量的研究」、言葉など数値化できないデータから深い洞察を得る「質的研究」、そして両者を組み合わせた「ミックス法」があります。

これらの調査研究の種類を知ることで、より戦略的な調査設計が可能となります。

数値データで全体像を把握する「量的研究」

量的研究は、多くの対象者からアンケートなどを通じて数値データを収集し、統計的な分析を行うことで、市場全体の傾向や構造、割合などを客観的に把握することを目的とした調査研究です。

例えば、「自社製品の認知度は何%か」「どの年代の満足度が最も高いか」といった事実を数値で明らかにしたい場合に適しています。

インターネット調査などがこの分類の代表的な手法です。仮説が正しいかどうかを検証したり、施策の効果を測定したりする際に用いられることが多く、一般化しやすい結論を得られるのが特徴です。

深層心理を探るインタビューなどの「質的研究」

質的研究は、数値では捉えきれない個人の意見や行動の背景にある深層心理、動機、価値観などを深く理解することを目的としたアプローチです。

この分類では、グループインタビューや一対一で行うデプスインタビューといった手法が主に用いられます。

少数の対象者から、言葉や表情、行動といった質の高い情報を丁寧に収集し、その意味を解釈していくのが特徴です。

新しい商品やサービスのアイデアを発見したり、消費者がなぜ特定の商品を選ぶのか、その根本的な理由を探ったりする場合に有効な調査研究です。

量的研究と質的研究の長所を活かす「ミックス法」

ミックス法は、量的研究と質的研究の両方を組み合わせて実施する研究デザインです。

このアプローチにより、一方の手法だけでは得られない、より多角的で深い知見を得ることが可能になります。

例えば、まず質的研究(インタビュー)で消費者の潜在的なニーズに関する仮説をいくつか発見し、次に量的研究(アンケート調査)でその仮説が市場全体にどの程度当てはまるのかを検証する、といった活用が考えられます。

量的研究の一般化可能性と、質的研究の深い洞察力を両立できる点が大きな利点です。

精度の高い研究デザインがもたらす3つのメリット

緻密に設計された研究デザインは、調査の成功確率を高め、企業に多くのメリットをもたらします。

第一に、調査の目的と手法が一貫しているため、信頼性と妥当性の高い、価値あるデータを収集できます。

第二に、無駄な質問や作業を省き、必要なリソースを適切に配分できるため、調査研究を効率的に進めることが可能です。

そして第三に、得られた精度の高いデータは、マーケティング戦略や商品開発における的確な意思決定の根拠となり、ビジネスの成功に直接貢献します。

アンケート調査の研究デザインで失敗しないための注意点

アンケート調査の研究デザインで失敗を避けるためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

最も多い失敗は、調査目的が曖昧なまま進めてしまい、結局何が分かったのか不明瞭になるケースです。

また、質問文や選択肢の作り方が悪く、回答にバイアス(偏り)が生じてしまうことも少なくありません。

さらに、調査対象者の選定が不適切で、知りたいターゲット層とは異なる人々から回答を集めてしまうミスも起こりがちです。

これらの点に留意し、慎重に調査研究を計画することが重要です。

まとめ

アンケート調査の成否は、実施前の研究デザインの質に大きく左右されます。

マーケティング課題を解決に導く有益なデータを手に入れるためには、調査目的の明確化から始まり、対象者の選定、適切な手法の決定、バイアスのない質問票の作成、そして分析計画とスケジュール策定に至るまで、一連のプロセスを丁寧に行うことが不可欠です。

本記事で解説したステップや注意点を参考に、精度の高い研究デザインを構築してください。

そうして得られた信頼性の高い調査研究の結果は、企業の的確な意思決定を支える強力な武器となります。

研究デザインの構築から実査・分析まで、伴走します

本記事で紹介した「目的→仮説→手法・対象→質問票→分析計画」の設計を、成果に直結する形で運用したい方は、株式会社オノフへご相談ください。

量的・質的・ミックス法の最適設計、サンプルサイズ/割付/スクリーニング条件の定義、バイアス対策(プレテスト・品質管理)まで一貫対応。

自社共創コミュニティ「みんなのプロジェクト」と一般パネルを使い分け、実査後は意思決定に直結する示唆とアクションプランまでレポートします。

まずは貴社の課題とゴールをお聞かせください。