アンケート調査のメリットとは?デメリットや活用方法もわかりやすく解説

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。

アンケート調査は、企業がマーケティング戦略を立案したり、顧客満足度を測ったりする上で重要な手法です。この調査を通じて、消費者のニーズや意見といった貴重な情報を直接収集できます。

本記事では、アンケート調査のメリットやデメリット、具体的な活用方法までを解説します。

目的を明確にして適切に実施することで、事業課題の解決や新たなビジネスチャンスの発見につなげることが可能です。

そもそもアンケート調査とは?目的と主な種類を解説

アンケート調査とは、特定のテーマについて多数の人に同じ質問を投げかけ、回答を収集・分析する調査方法です。顧客のニーズや満足度、市場の動向などを把握するために広く用いられます。

調査方法は多岐にわたり、インターネットを活用したネットリサーチや、調査員が直接話を聞く面接調査など、目的や対象者に応じて最適な手法を選択します。

アンケート調査がビジネスで活用される目的

ビジネスにおけるアンケート調査の目的は、顧客や市場に関する客観的なデータを収集し、意思決定に役立てることです。

例えば、新商品の開発前にターゲット層のニーズを探ったり、既存サービスの満足度を測定して改善点を見つけたりするために活用されます。

アンケート調査のメリットは、数値データに基づいた客観的な分析が可能になる点にあり、この利点を活かして効果的なマーケティング施策を立案したり、ブランドイメージを把握したりするなど、企業のさまざまな課題解決に貢献します。

代表的なアンケート調査の方法一覧

アンケート調査には様々な方法があり、それぞれに特徴があります。

インターネットを利用する「ネットリサーチ」は、低コストで多くの人から短期間に回答を集められるのが利点ですが、インターネット利用者に回答者が偏る可能性があります。

の調査票を送付する「郵送調査」は、幅広い年齢層にアプローチできる反面、回収率が低くなりやすいというデメリットがあります。

調査員が対象者と対面で話す「面接調査」は、回答の意図を深く掘り下げられますが、時間と費用がかかります。

その他にも、電話調査や会場調査など、目的や予算に応じて適切な手法を選択する必要があります。

アンケート調査を実施する5つのメリット

アンケート調査には、多くの対象者から効率的に情報を収集できるなど、多くのメリットが存在します。

定性的なインタビュー調査などとは違い、数値データとして結果を客観的に分析しやすい点も大きな利点です。

一方で、回答の背景にある深い意図までを汲み取るのは難しいという側面もあります。

他の調査方法との違いを理解し、目的に合わせて適切に活用することが重要です。

調査にかかる時間や費用を抑えられる

アンケート調査、特にインターネットを利用したネットリサーチは、他の調査手法と比較して時間や費用を大幅に抑えることが可能です。

調査員が対象者と直接会う面接調査や会場調査では、人件費や会場費などのコストがかさみますが、ネットリサーチであればこれらの費用は発生しません。

また、短期間で多数のサンプルを集められるため、迅速な意思決定が求められる場面でも有効です。

ただし、調査対象者の選び方によっては回答者に偏りが生じる可能性もあるため、目的に応じた適切な対象者選定が重要になります。

回答結果を数値データとして客観的に分析できる

アンケート調査では、回答を「はい・いいえ」や5段階評価などの選択式で集めることにより、結果を数値データとして定量的に分析できます。

これにより、「〇〇と回答した人が全体の△%」といった形で、客観的な事実に基づいた現状把握が可能になります。

グラフなどを用いて視覚的に分かりやすく示すこともできるため、社内での報告やプレゼンテーションの際にも説得力のある資料として活用できます。

ただし、質問の作り方によっては回答を特定の方向に誘導してしまう可能性があるため、設問設計には注意が必要です。

多くの人から効率的に意見を収集できる

アンケート調査は、広範囲の対象者から効率的に情報を収集するのに適した手法です。

特にネットリサーチを活用すれば、地理的な制約を受けずに、全国、あるいは全世界の何千、何万という人々を対象に調査を実施できます。

新商品の需要予測やブランドの認知度調査など、市場全体の傾向を把握したい場合に非常に有効です。

一度に多くのサンプルを集めることで、データの信頼性が高まり、より正確な市場分析につながります。

このように、大規模な調査を比較的短期間で実施できる点は、アンケート調査の大きな利点です。

専門知識がなくても比較的簡単に実施できる

アンケート調査は、基本的な手順さえ理解すれば、統計学などの専門知識がない担当者でも比較的簡単に実施できる調査手法です。

現在では、アンケート作成から配信、集計までを簡単に行えるWebアンケートツールが数多く提供されています。これらのツールを活用することで、専門的なスキルがなくても、短時間で質の高いアンケートを作成し、調査を開始することが可能です。

もちろん、より高度な分析を行うには専門知識が必要になる場合もありますが、基本的なデータ収集と集計であれば、手軽に始められる点が魅力です。

回答のブレが少なく安定したデータを得やすい

アンケート調査は、あらかじめ設計された質問項目に沿って回答してもらう形式のため、回答者による解釈のズレや調査員のスキルによる影響を受けにくく、データのばらつきが少ないという特徴があります。

全員に同じ質問を同じ形式で投げかけることで、回答の条件を統一でき、安定したデータを収集することが可能です。

これにより、異なる時期に行った調査結果を比較したり、特定の属性間での回答傾向の違いを分析したりする際に、客観的で信頼性の高い比較分析が行えます。

知っておきたいアンケート調査の4つのデメリット

アンケート調査は多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

例えば、選択式の質問が中心となるため、回答の裏にある深い理由や複雑な感情までは把握しにくいという限界があります。

また、回答者が必ずしも本音を答えているとは限らない可能性も考慮しなければなりません。

メリットとデメリットの両方を理解し、調査設計に活かすことが成功の鍵となります。

回答の意図や背景を詳しく聞き出すのは難しい

アンケート調査は、主に選択式の質問で構成されるため、「なぜそのように回答したのか」という意図や背景、具体的なエピソードといった質的な情報を深く掘り下げることには向いていません。

自由記述欄を設けることで意見を求めることも可能ですが、詳細な回答を得られるとは限らず、また分析にも手間がかかります。

顧客のインサイトや潜在的なニーズを深く理解したい場合には、アンケート調査だけでなく、インタビュー調査など他の手法と組み合わせることが効果的です。

回答が本音や事実と異なっている可能性がある

アンケートの回答は、必ずしも回答者の本音や事実を正確に反映しているとは限りません。

例えば、社会的に望ましいとされる回答を選んでしまう「社会的望ましさバイアス」や、質問の意図を深読みして事実とは異なる回答をしてしまうことがあります。

また、設問数が多すぎると回答者の集中力が切れ、適当に回答してしまう可能性も高まります。

そのため、結果を鵜呑みにせず、回答には一定のバイアスが含まれている可能性を念頭に置いて分析する必要があります。

一度開始すると質問内容の修正ができない

アンケート調査は、一般的に一度配信を開始すると、途中で質問項目を追加したり、文言を修正したりすることが難しくなる場合があります。アンケートシステムによっては、配信開始後でも質問の追加や既存のテキスト編集が可能であったり、一部の編集に対応していたりすることもあります。しかし、回答が収集されている状況での編集は、データの整合性を保つ観点から制限があったり、非推奨とされたりする場合があります。

もし調査開始後に質問の不備や設計ミスが発覚した場合、それまでに集めたデータが無駄になったり、調査自体をやり直さなければならなくなったりするリスクがあります。このような事態を避けるため、本格的な調査を開始する前に、少人数の対象者で予備調査(プレテスト)を実施し、質問が分かりにくい点や回答しづらい点がないかを確認することが重要です。

正確な分析には統計に関する知識が求められる

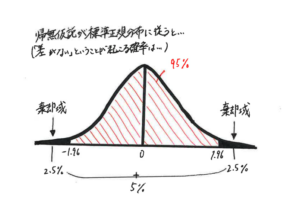

アンケートデータの単純な集計は比較的簡単に行えますが、収集したデータから有益な示唆を得るためには、統計に関する専門的な知識が必要となる場合があります。

例えば、回答者の属性(年齢、性別など)と回答内容の関係性を詳しく分析するクロス集計や、より高度な統計解析手法を用いることで、表面的な結果だけでは見えてこない深いインサイトを発見できます。

専門知識がない場合は、分析機能が充実したツールを利用したり、専門の調査会社に分析を依頼したりすることも選択肢の一つです。

アンケート調査の活用方法|基本的な進め方を6ステップで紹介

アンケート調査を成功させるためには、計画的に進めることが不可欠です。

目的の明確化から始まり、調査の設計、実施、そして分析に至るまで、一連のステップが存在します。

ここでは、アンケート調査を企画してから、結果を次のアクションに活かすまでの基本的な流れを6つのステップに分けて具体的に解説します。

各ステップのポイントを押さえることで、調査の精度を高めることが可能です。

ステップ1:調査の目的と対象者を明確にする

アンケート調査を始めるにあたり、最初に行うべき最も重要なステップは、「何のために調査を行うのか」という目的と、「誰に聞くのか」という対象者を明確に定義することです。

目的が曖昧なまま調査を進めてしまうと、集まったデータから何が言えるのかが分からず、有効な示唆を得られません。「新商品の価格設定のため」「既存サービスの改善点を見つけるため」など、目的を具体的に設定することで、どのような質問をすべきかが明確になります。

また、目的に合わせて調査対象者の年齢、性別、居住地などの属性を具体的に絞り込むことも重要です。

ステップ2:調査手法と実施期間を決定する

調査の目的と対象者が決まったら、次に具体的な調査手法と実施期間を決定します。

調査手法には、ネットリサーチ、郵送調査、電話調査、面接調査など様々な種類があり、それぞれコストや回収率、得られるデータの質が異なります。

対象者の特性や予算、スケジュールなどを考慮して、最適な手法を選択します。例えば、若年層が対象で迅速に結果が欲しい場合はネットリサーチが適しています。

併せて、いつからいつまで調査を実施するのか、目標とする回答数はいくつかといった具体的なスケジュールと目標も設定します。

ステップ3:知りたい情報を引き出す質問項目を設計する

調査の目的に基づき、知りたい情報を引き出すための具体的な質問項目を設計します。

質問には、回答者の基本情報を尋ねる属性設問や、意見や実態を尋ねる本調査設問があります。

回答形式も、「はい・いいえ」で答えるもの、複数の選択肢から選ぶもの、5段階評価で答えるもの、自由に記述するものなど様々です。

回答者が答えやすく、かつ分析しやすい形式を選択することが重要です。

質問の順序も回答に影響を与えるため、答えやすい質問から始め、徐々に核心に迫るように構成するなどの工夫が求められます。

ステップ4:回答者が答えやすいアンケート票を作成する

設計した質問項目をもとに、実際のアンケート票を作成します。

回答者が途中で離脱することなく、最後までスムーズに回答できるよう、分かりやすさと答えやすさを追求することが大切です。

専門用語や曖昧な表現は避け、誰が読んでも同じ意味に解釈できる言葉を選びます。

また、質問数が多すぎると回答者の負担が大きくなるため、本当に必要な質問だけに絞り込むことも重要です。

レイアウトやデザインを工夫して、視覚的に見やすく、直感的に操作できるアンケート票を目指します。

ステップ5:計画に沿ってアンケート調査を行う

アンケート票が完成したら、いよいよ調査を実施します。

設定したスケジュールに沿って、選定した調査手法で対象者にアンケートを配信・回収します。

ネットリサーチの場合は、アンケート作成ツールや調査会社のシステムを利用して配信します。

郵送調査であれば、調査票を印刷し、対象者に送付します。

調査期間中は、回答の進捗状況を定期的に確認し、目標の回答数に達しない場合は、回答を促すリマインドメールを送るなどの対策を講じることもあります。

計画通りに調査を進めるための管理が重要です。

ステップ6:集計したデータを分析して今後に活かす

回答が集まったら、データを集計し、分析を行います。

まずは、各質問の回答結果を単純集計し、全体の傾向を把握します。

次に、年齢や性別などの属性ごとに回答傾向の違いを見るクロス集計を行うことで、より深い分析が可能になります。

分析結果から得られた気づきや課題を報告書にまとめ、調査目的であった意思決定や次のアクションプランに結びつけます。

調査結果を社内で共有し、製品開発やマーケティング戦略の改善などに具体的に活かしていくことが、調査を成功させるための最終的なゴールです。

アンケート調査の質を高めるための3つのコツ

アンケート調査でより有益なデータを収集するためには、いくつか押さえておくべきコツがあります。

質問の表現方法を工夫したり、回答者のモチベーションを高める仕組みを取り入れたりすることで、回答率やデータの質を向上させることが可能です。

ここでは、調査の精度を高めるために実践したい3つの具体的なコツを紹介します。

これらのポイントを意識することで、より信頼性の高い調査結果を得られます。

誰にでも理解できる簡単な言葉で質問する

アンケートの質問文は、専門用語や業界用語、曖昧な表現を避け、誰にでも一読して理解できる平易な言葉で作成することが重要です。

回答者が質問の意味を誤って解釈してしまうと、意図したものとは異なるデータが集まってしまい、調査結果の信頼性が損なわれます。

例えば、「ユーザビリティ」という言葉を使う代わりに「使いやすさ」と言い換えるなど、具体的な表現を心がけます。

質問文を作成した後は、対象者となりうる複数の人に読んでもらい、分かりにくい点がないかを確認する作業も有効です。

回答してくれた方への謝礼を用意する

アンケートへの回答は、回答者にとって時間と手間のかかる作業です。

そのため、回答してくれたことへの感謝として謝礼(インセンティブ)を用意することは、回答率を高める上で非常に効果的な手段となります。

謝礼には、ポイント、ギフト券、抽選でのプレゼント、自社製品の割引クーポンなど様々な形式があります。

謝礼を用意することで、回答者の協力意欲を高め、より多くの回答を集めることが可能になります。

ただし、謝礼が高額すぎると、謝礼目当ての不誠実な回答が増える可能性もあるため、適切な内容と金額を設定することが重要です。

回答者の偏りをなくすよう工夫する

アンケート調査の結果が、調査したい対象者全体の意見を正しく反映しているためには、回答者に偏りがないことが重要です。

例えば、特定の性別や年齢層ばかりに回答が偏ってしまうと、その結果は全体の縮図とは言えません。

このような偏りをなくすためには、調査対象者全体の構成比(性別、年齢、地域など)に合わせて、回答者数を割り当てる「割付調査(クオータサンプリング)」という手法が有効です。

これにより、実際の市場構成に近いバランスでデータを収集でき、調査結果の信頼性を高めることができます。

アンケート調査を行う際に注意すべきポイント

アンケート調査を適切に実施するためには、注意すべきいくつかの重要なポイントがあります。

回答を不当に誘導するような質問を避け、客観性を保つことが求められます。

また、回答者から個人情報を取得する場合には、その取り扱いについて明確な方針を示し、プライバシーに配慮することも不可欠です。

これらの注意点を守ることで、倫理的で信頼性の高い調査を実現できます。

回答を特定の方向に誘導する聞き方をしない

アンケートの質問を作成する際は、回答を特定の方向に誘導するような表現を避け、中立的で客観的な聞き方をすることが不可欠です。

「〇〇は素晴らしい製品だと思いませんか?」といった聞き方は、回答者に肯定的な回答を促す誘導質問にあたります。

このような質問は、調査結果にバイアスを生じさせ、データの信頼性を損なう原因となります。

質問文は、「〇〇について、どのようにお考えですか?」のように、肯定も否定もせず、事実を尋ねる形にすることが重要です。

先入観を排除した設問設計を心がける必要があります。

個人情報の取り扱いに関する方針を明記する

アンケートで氏名、メールアドレス、住所などの個人情報を取得する場合は、その取り扱いについての方針(プライバシーポリシー)を必ず明記し、回答者の同意を得る必要があります。

具体的には、収集した個人情報の利用目的、第三者への提供の有無、情報の管理方法などを分かりやすく説明します。

個人情報の保護は企業の社会的責任であり、これを怠ると回答者に不信感を与え、トラブルに発展する可能性もあります。

アンケートの冒頭部分などにプライバシーポリシーを明記し、回答者が安心して協力できる環境を整えることが求められます。

まとめ

アンケート調査は、顧客のニーズや市場の動向を客観的なデータに基づいて把握するための有効な手法です。

低コストかつ効率的に多くの意見を収集できるメリットがある一方、回答の背景を深く探ることが難しいなどのデメリットも存在します。

成功の鍵は、調査目的を明確にした上で、適切な手法を選択し、計画的に進めることです。

本記事で解説したメリット、デメリット、具体的な進め方や注意点を参考に、ビジネス課題の解決につながる有益なアンケート調査を実施してください。

アンケート調査の設計から分析まで、専門家に相談してみませんか?

アンケート調査は、正しい目的設定と設計、そして分析の質によって成果が大きく変わります。

「社内で実施しているが、思うように活用できていない」「調査結果をマーケティング施策に生かしたい」などのお悩みがありましたら、株式会社オノフにご相談ください。

オノフは、消費者参加型の共創コミュニティ「みんなのプロジェクト」をはじめ、定量・定性の両面からリサーチを行い、企業の意思決定を支援しています。

アンケートの設計から回収・分析・レポート作成まで、目的に合わせた最適な調査プランをご提案いたします。