アンケート調査の事例と質問集|作成手順を徹底解説

こんにちは。デジタルマーケティングカンパニーのトウガサです。

アンケート調査は、顧客のニーズや市場の動向、従業員の満足度などを把握するために不可欠な手法です。適切なアンケート調査票の作り方を理解し、目的に沿った質問項目を設定することで、有益なデータを効率的に収集できます。無料のテンプレートを活用しながら、効果的なアンケートを作成していきましょう。

効果的なアンケートの目的設定と質問項目

アンケートから有用な情報を得るためには、目的を明確にし、目的に合致した質問項目を設定することが重要です。目的が曖昧なままアンケートを作成すると、必要なデータが得られないだけでなく、回答者の負担を増やす可能性もあります。質問の内容を具体的にし、回答形式も適切に選択することで、効果的なアンケート設計を目指します。

アンケートの目的を明確にし、適切な質問項目を決定する

アンケート調査を成功させるためには、まずその目的を明確にすることが最も重要です。どのような情報を収集したいのか、そしてその情報を何に活用するのかという目的を具体的に設定することで、アンケート調査の内容が明確になります。

例えば、顧客満足度を測りたいのであれば、サービスの品質や利用頻度に関する内容に焦点を当てるべきでしょう。また、新商品の市場ニーズを把握したい場合は、コンセプトや価格に関する質問が求められます。目的が明確であれば、質問項目も自然と絞り込まれ、アンケートのテーマや企画がブレることなく、効果的なアンケート調査票の作成につながります。

調査目的が曖昧な場合、無駄な質問が増え、回答者の負担が増加し、結果として回答率の低下やデータの質の低下を招く恐れがあるため、事前に調査の背景にある課題や、調査結果をどのように活用するのかを言語化し、関係者間で認識を合わせることが大切です。これにより、目的に沿った適切な質問項目を選定できるだけでなく、アンケート実施後のデータ活用もスムーズになります。

質問項目の順序と一貫性を保つ

アンケートの設問順序は回答者の負担軽減と回答の質に大きく影響します。一般的に回答しやすい簡単な質問から始め徐々に具体的な質問へと移行していくことが推奨されます。例えば回答者の属性に関する質問やはい/いいえで答えられるような事実確認の設問をアンケートの冒頭に配置すると回答者は心理的な抵抗なく回答を進めやすくなります。

心理的な質問や評価意見を問うようなやや回答に時間を要する設問はアンケートの中盤以降に配置するのが効果的です。また質問全体を通して一貫したトーンと表現を保つことも重要です。質問文の言葉遣いが一貫していないと回答者が混乱し誤った解釈をしてしまう可能性があります。論理的な流れを意識し回答者がストレスなく最後まで回答できるよう設問の配置と表現に細心の注意を払うことが質の高いデータを収集するために不可欠です。

質問の形式と回答方法の設計

アンケートの質問形式と回答方法の設計は、収集するデータの質と回答者の負担に直結するため、慎重に検討する必要があります。適切な作り方を理解し、目的に応じたフォーマットを選択することで、回答率の向上と正確なデータ収集が期待できます。

アンケート形式の選択と適切な設計手法

アンケートの形式は、目的や対象者の特性、予算、スケジュールを考慮して最適なものを選択することが重要です。アンケートには、オンライン調査、郵送調査、面接調査など様々な形式があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。近年主流となっているオンラインアンケートは、フォーム作成ツールを活用することで、効率的にアンケートを作成し、回答を収集できる点が大きな利点です。

無料のツールも多数提供されており、コストを抑えてアンケートを実施したい場合に特に有効です。紙媒体でアンケートを実施する場合は、回答欄のスペースやレイアウトに配慮し、回答者が記入しやすいフォーマットを意識した設計が求められます。また、アンケートの設計手法としては、まず調査の目的を明確にし、それに基づいてどのような情報が必要かを定義することが不可欠です。

次に、対象者の選定を行い、質問内容の設計、データ収集方法の選択へと進みます。これらのステップを踏むことで、目的に合致した適切なフォーマットと設計手法を確立し、質の高いデータを効率的に収集できるでしょう。

回答形式の選択とフォーマットの構築

アンケートの回答形式は、質問の意図や得たい情報の種類、データ分析の方法を考慮して選択することが重要です。代表的な回答形式には、「選択式」「記述式」「評価尺度」があります。

選択式は、事前に用意された選択肢の中から回答者が適切なものを選ぶ形式で、回答者の負担が少なく回答率が高い傾向にあり、集計・分析も容易であるというメリットがあります。

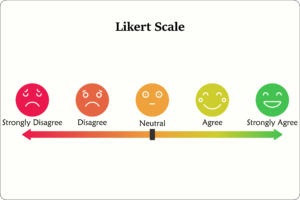

記述式は、回答者が自由に意見を記述する形式で、想定外の意見や深い洞察を得られる可能性がある一方、回答者の負担が大きく、データ分析に手間がかかるという特徴があります。評価尺度は、満足度や重要度などを段階的に評価してもらう形式で、例えば「とても満足」から「とても不満」までの5段階評価や7段階評価が一般的です。

数値で評価することで、統計的な分析がしやすくなりますが、中立的な選択肢の有無が回答に影響を与える可能性があるため注意が必要です。これらの回答形式を適切に組み合わせ、オンラインや紙媒体といったアンケートのフォーマットに応じて、回答しやすいように設計することが、質の高いデータを収集するための鍵となります。特にオンラインアンケートでは、分岐質問などを活用することで、より回答者にとってスムーズなフォーマットを構築できます。

アンケート設計の重要点

アンケート設計は目的とする情報を効率的かつ正確に収集するために重要です。設問数や設問文の記述方法、選択肢の提示方法など作り方の細部にまで配慮することで回答者の負担を軽減し質の高いデータを引き出すことが可能になります。

設問数の考慮

アンケートの設問数は、回答率と回答の質に直接影響を与える重要な要素です。一般的に、質問項目が多すぎると回答者の負担が増大し、途中で回答を中断してしまう「離脱」につながったり、適当な回答が増えたりする可能性があります。

そのため、必要最低限の設問数に絞り込むことが効果的なアンケート設計のポイントとなります。具体的な目安としては、一般的に20問を超えると回答者にストレスを感じさせるとされており、可能であれば10問から15問程度に抑えることが推奨されます。

もし多数の情報を収集する必要がある場合は、アンケートを複数回に分けたり、重要な設問を前半に配置したりするなどの工夫を検討します。また、質問の種類によって回答にかかる時間が異なるため、思考停止で答えられるような簡単な設問や事実を問う設問を中心に構成することで、回答者の負荷を軽減し、より多くの人数から質の高い回答を得られるよう配慮しましょう。

設問文の記述

アンケートの設問文は、回答者が質問の意図を正確に理解し、適切な回答をできるように、簡潔で分かりやすい表現を心がけることが重要です。曖昧な表現や専門用語の使用は避け、誰が読んでも同じように解釈できるような言葉を選ぶ必要があります。

また、一つの設問で複数のことを質問する「ダブルバーレル」は、回答者がどちらに対して答えるべきか迷い、正確な回答が得られにくくなるため避けるべきです。

例えば、「この商品とサービスは満足でしたか?」という設問は、商品とサービスの満足度が別々に評価できないため不適切です。「この商品は満足でしたか?」と「このサービスは満足でしたか?」のように、分けて質問するように配慮します。

さらに、回答を特定の方向に誘導するような設問は「誘導尋問」となり、公平なデータ収集を妨げるため厳禁です。例えば、「この素晴らしい新商品についてどう思いますか?」といった表現は、ポジティブな回答を促すバイアスを生む可能性があります。客観的で中立的な記述を心がけ、回答者が自由に意見を述べられるようにすることで、信頼性の高いデータを収集することができます。

選択肢の提示方法

アンケートの設問において、選択肢の提示方法は回答の質と効率に大きく影響します。まず、選択肢は回答者が迷うことなく選べるよう、簡潔かつ明確な表現を用いることが重要です。また、提示する選択肢は、回答者の多様な意見を網羅している必要があり、かつ相互に排他的であるべきです。

つまり、どの選択肢も重複せず、かつ回答者が自身の状況に合致する選択肢を必ず見つけられるようにすることがルールとなります。例えば、年齢層を問う場合、「20代」「30代」のように区切るだけでなく、「10代以下」や「60代以上」といった選択肢も用意し、全ての年代をカバーすることが求められます。さらに、選択肢の数も考慮すべき点です。

あまりに選択肢が多すぎると、回答者は情報過多になり、適切な選択が困難になることがあります。一般的には、5つから7つ程度の選択肢が回答しやすく、分析しやすいとされています。自由記述を補完する形で「その他」の選択肢を設けることで、想定外の回答も拾い上げることが可能になりますが、その場合は具体的な内容を記述する欄を設ける配慮も必要です。

選択肢の配列順序

アンケートの設問における選択肢の配列順序は、回答者の選択に無意識の影響を与える可能性があるため、注意が必要です。例えば、選択肢の提示順序によって、回答者が最初に目にした選択肢や最後に目にした選択肢を選びやすいという「順序効果」や「新近効果」が生じることがあります。

これを避けるためには、選択肢をランダムに表示する、あるいは特定の順序に意味を持たせる(例えば、満足度を問う質問で「非常に満足」から「非常に不満」へ、またはその逆の順序で並べるなど)といった工夫が考えられます。特に、意見や評価を問う設問では、選択肢の並び順が回答者の心理に影響を与えることを念頭に置く必要があります。

また、肯定的な選択肢と否定的な選択肢が混在する場合、どちらか一方に偏らないように配置し、中立的な選択肢を中央に置くといった配慮も重要です。これにより、回答者は特定の設問への回答を誘導されることなく、自身の考えを正確に反映した選択を行うことができ、結果としてデータの客観性と信頼性を高めることにつながります。

アンケート設問例(テンプレート)

アンケート調査を効率的に作成するには、目的に合ったテンプレートを活用するのが効果的です。ここでは、社外向けと社内向けのアンケート設問例を具体的に紹介します。これらのテンプレートを参考に、自社の調査目的に合わせて内容をカスタマイズすることで、質の高いデータを収集できるでしょう。

社外向けアンケートの設問例

社外向けアンケートは顧客満足度調査、商品サービスに関する意見収集、市場調査など多岐にわたります。テンプレートを活用することで効率的に設問を作成できます。

例えば、サービス商品の満足度調査では以下のような例文が考えられます。

Q1.「あなたは〇〇(サービスまたは商品)を何を知りましたか?」

(単一選択式:Webサイト、SNS広告、知人の紹介など)。

Q2.「〇〇(サービスまたは商品)をどのくらいの頻度でご利用になりますか?」

(選択式:毎日、週に数回、月に数回など)。

Q3.「〇〇(サービスまたは商品)の全体的な満足度を5段階でお答えください。」

(5段階評価:非常に満足~非常に不満)。

Q4.「〇〇(サービスまたは商品)の最も満足している点、改善してほしい点を具体的にお聞かせください。」(自由記述式)。

またコンセプト調査のテンプレート例として

Q1.「このコンセプトにどの程度目新しさを感じましたか?」(5段階評価)といった設問が考えられます。

これらの例文を参考に自社のサービスや商品、調査目的に合わせて質問を調整し効果的なアンケートを作成することが重要です。

社内向けアンケートの設問例

社内向けアンケートは、従業員満足度調査やストレスチェック、組織風土調査、業務改善のための意見収集など、企業内の様々な目的で実施されます。社内アンケートの設問例も、テンプレートを活用することで効率的に作成することが可能です。

例えば、従業員満足度に関するアンケートでは、以下のような例文が考えられます。

Q1.「現在のあなたの仕事内容に満足していますか?」(5段階評価:非常に満足~非常に不満)。

Q2.「上司とのコミュニケーションは円滑だと思いますか?」(5段階評価)。

Q3.「現在の給与・待遇に満足していますか?」(5段階評価)。

Q4.「職場の人間関係は良好だと思いますか?」(5段階評価)。

Q5.「社内制度(福利厚生、研修制度など)について、改善してほしい点があればご記入ください。」(自由記述式)。

また、業務改善に向けたアンケートでは、

Q1.「現在行っている業務の中で、効率が悪いと感じる作業があれば教えてください。」(自由記述式)

といった質問も有効です。

社内アンケートの場合、匿名性を確保することで、従業員が率直な意見を述べやすくなるため、記名・無記名の選択肢を設けるなどの配慮も重要です。これらのテンプレートを参考に、従業員の意見を正確に把握し、企業の課題解決や組織改善に役立てるアンケートを作成しましょう。

アンケート結果の分析と活用

アンケート調査で得られたデータは、単に集計するだけでなく、目的に応じて深く分析し、具体的なアクションにつなげることが重要です。統計的な手法を用いて傾向や課題を特定し、ユーザーからのフィードバックを積極的に取り入れることで、サービスや製品の改善、組織の課題解決に役立てられます。

アンケート結果の効果的な分析手法とデータ活用のポイント

アンケート結果を効果的に分析するためには、単に回答を集計するだけでなく、目的に応じた適切な分析手法を用いることが不可欠です。まず、単純集計により各質問項目における回答の割合や平均値といった基本的な統計量を把握します。これにより、全体的な傾向を掴むことができます。

次に、クロス集計を用いることで、複数の質問項目間の関係性を明らかにすることが可能です。例えば、年齢層別の満足度や、性別による商品への評価の違いなどを分析することで、より詳細な顧客像や市場特性を把握できます。

さらに、自由記述形式で得られたデータは、テキストマイニングなどの手法を用いてキーワードを抽出し、回答の背景にある感情や具体的な課題を深く掘り下げることが有効です。データ活用のポイントとしては、収集したデータが調査目的に合致しているかを常に意識し、分析結果からどのような示唆が得られるのかを考察することが挙げられます。

また、分析結果を図表やグラフで分かりやすく可視化することで、関係者間での情報共有がスムーズになり、具体的な改善策の検討や意思決定につなげやすくなります。統計的なアプローチで課題を特定し、データに基づいた戦略立案を行うことが、アンケート調査の価値を最大化する鍵となります。

ユーザーからのフィードバックの取り入れ方と改善策の発見

アンケートを通じてユーザーから得られたフィードバックは、製品やサービスの改善、組織が抱える課題を発見するための貴重な情報源となります。フィードバックを効果的に取り入れるためには、まず全ての回答に目を通し、ポジティブな意見だけでなく、ネガティブな意見や改善要望にも真摯に耳を傾ける姿勢が重要です。特に、自由記述形式で寄せられた具体的なコメントは、数値データだけでは見えにくい潜在的な課題やユーザーの深層心理を理解する上で非常に役立ちます。

次に、収集したフィードバックを項目ごとに分類し、頻出する課題や共通する要望を特定します。これにより、優先的に取り組むべき改善点を明確にできます。例えば、「使いにくい」というフィードバックが多ければ、具体的どの機能が問題なのかをさらに掘り下げ、UI/UXの改善に繋げるといった具体的なアクションプランを立案します。

また、フィードバックは一度きりのものではなく、継続的に収集し、過去のデータと比較することで、改善策の効果を検証し、さらなる課題発見に繋げることが可能です。ユーザーの声を起点としてPDCAサイクルを回し、継続的な改善を図ることが、長期的な顧客満足度向上やビジネス成長に寄与します。

社会調査におけるアンケート

社会調査においてアンケートは、人々の意識や行動を把握するための重要な手法です。一般的な企業アンケートとの違いや、社会調査におけるアンケートの実施手順を理解することは、信頼性の高いデータを収集するために不可欠です。

社会調査におけるアンケートの概要

社会調査におけるアンケートとは、特定の集団や社会現象について、人々の意識、行動、意見などを把握するために、体系的に設計された質問票を用いて情報を収集する調査方法を指します。社会調査では、世論調査、市場調査、顧客満足度調査など、様々な分野でアンケートが活用されており、比較分析しやすい数値データを得られるという特徴があります。

一般的な企業アンケートと社会調査におけるアンケートの大きな違いは、その目的と対象範囲にあります。企業アンケートが主に自社の製品やサービスの改善、マーケティング戦略の立案といったビジネス上の課題解決を目的とするのに対し、社会調査はより広範な社会問題の本質を明らかにし、政策立案や学術研究、地域コミュニティの課題解決などに活用されることを目指します。

社会調査では、事前に定められた調査票を用いることで、多数の対象者から効率的に情報を収集できるだけでなく、調査員の主観による影響を最小限に抑え、より客観的なデータを収集することが可能です。これにより、対象となる集団全体の傾向や特徴を統計的に分析し、社会の実態を深く理解するための貴重な情報を得られます。

アンケート調査の実施手順

社会調査におけるアンケート調査は、信頼性の高いデータを収集し、社会課題の解決や政策立案に役立てるために、明確な手順に沿って実施されます。

まず、調査の設計段階では、調査の目的と目標を具体的に設定し、どのような情報が必要かを定義することが重要です。この段階で、対象者の選定、質問内容の設計、データ収集方法の選択が行われます。

アンケートは主に自己記入式であり、オンライン調査、郵送調査、面接調査などの形式が用いられます。それぞれの方法には、コスト、回収率、回答の質の面で異なる特性があります。調査票が完成したら、本調査の前にテスト(プレテスト)を実施し、質問文の分かりやすさや回答形式の適切さ、所要時間などを確認し、必要に応じて修正を加えます。

本調査で回答データを集めたら、その結果をもとにデータの傾向や特徴を読み解きます。単純集計だけでなく、クロス集計や相関分析といった統計的な手法を用いて、複数の質問項目間の関係性を分析することで、より深い洞察を得られます。分析結果を解釈する際には、調査目的を常に意識し、データからどのような示唆が得られるのかを考察することが大切です。

これらの手順を踏むことで、社会調査におけるアンケートは、政治、経済、教育、公共サービスなど様々な分野で貴重なデータを提供し、効果的な政策立案や社会問題の理解に貢献します。

目的と対象者の明確化

アンケート調査を始める上で最も重要なステップの一つは、その目的と調査対象を明確にすることです。

目的とは、「なぜこの調査を行うのか」「この調査で何を明らかにしたいのか」という根本の問いへの答えであり、これを具体的に設定することで、どのような情報が必要であるかが明確になります。例えば、「新商品の売上が伸び悩む原因を特定したい」という目的であれば、商品への認知度、強みや特徴の伝達度、購買プロセスにおける課題などを明らかにすることが求められます。

次に、調査対象者を明確にすることで、誰に質問すべきかが決まります。これは「誰の声を聞きたいのか」という問いに応えるもので、例えば自社商品の満足度を測る場合は「直近1年間に商品を購入したことがある人」といった具体的な条件を設定します。

対象者の基本属性(性別、年齢、居住地、職業など)や行動特性、心理的特性を考慮に入れることで、目的に合致した質の高い回答を得られる可能性が高まります。目的と対象者が明確になることで、その後のアンケート調査票の作成からデータ集計、分析まで一貫性を持って進めることができるため、調査の成否を左右する重要な段階と言えます。

データ集計と分析

アンケート調査で得られた回答データは、目的を達成するための貴重な情報源となります。データ集計は、収集された回答を整理し、数値やカテゴリごとにまとめる作業であり、ここから統計的な分析が始まります。

まず、各質問項目に対する回答の分布を把握するために単純集計を行い、全体の傾向を掴みます。例えば、ある商品の満足度調査であれば、「満足」と回答した人の割合や、各選択肢の回答者数を確認します。

次に、複数の質問項目を組み合わせて分析するクロス集計は、より深い洞察を得るために有効です。例えば、性別や年齢層といった回答者の属性と、特定の商品の購入頻度や満足度を掛け合わせて分析することで、どのような層がその商品に高い満足を示しているのか、あるいはどのような課題を抱えているのかを明らかにできます。

さらに、自由記述形式で得られた回答は、キーワードの頻度分析や内容分析を行うことで、数値データだけでは見えにくい具体的な意見や改善点を抽出できます。これらの統計的な分析手法を適切に用いることで、単なる数値の羅列ではなく、意味のある情報としてデータを活用し、具体的な改善策の立案や意思決定に繋げることが可能になります。

アンケート調査票の作成方法

アンケート調査票の作成は、調査目的を達成し、質の高いデータを収集するために非常に重要です。適切な作り方を理解し、設問数、設問文の記述、選択肢の提示方法、そして設問の配列順序に注意を払うことで、回答者の負担を軽減し、正確な回答を引き出すことができます。

設問数の考慮

アンケート調査票を作成する際には、設問数の調整が非常に重要な要素となります。設問数が多すぎると、回答者の集中力が途切れ、回答の質が低下したり、途中で回答を中断してしまう離脱につながる可能性が高まります。一般的に、アンケートの設問数は、回答者の負担を考慮し、短時間で回答できる数量に抑えることが推奨されます。

例えば、オンラインアンケートの場合、回答にかかる時間は10分以内が理想的とされています。設問数の目安としては、10分程度で回答できるのであれば20問前後、場合によっては30問程度が目安となることがあります。

もし、調査目的上、どうしても多くの情報を収集する必要がある場合は、アンケートを複数回に分けて実施したり、回答者に与える報酬を調整したり、あるいは重要な設問をアンケートの早い段階に配置するなどの工夫が考えられます。また、設問の種類によっては、回答にかかる時間が異なるため、思考力を要する設問は控えめにし、簡単に回答できる設問を多く盛り込むことで、より多くの人数から質の高いデータを効率的に集めることが可能になります。

設問文の記述

アンケート調査票における設問文の記述は、回答者が質問の意図を正確に理解し、適切な回答を得るために極めて重要です。まず、設問文は簡潔で分かりやすい言葉遣いを心がけ、専門用語や業界用語は避けるか、補足説明を加える配慮が必要です。これにより、幅広い回答者が迷うことなく質問内容を理解できます。

次に、「ダブルバーレル」と呼ばれる、一つの設問で二つ以上の内容を同時に問う形式は避けるべきです。例えば、「この製品は使いやすく、デザインも良いと思いますか?」という質問では、使いやすさとデザインの両方を評価しているのか、どちらか一方なのかが不明瞭になります。このような場合は、「この製品は使いやすいと思いますか?」と「この製品のデザインは良いと思いますか?」のように、設問を分けて作成することが重要です。

また、回答を特定の方向に誘導するような「誘導尋問」も避ける必要があります。例えば、「多くのお客様に好評いただいているこのサービスについてどう思いますか?」といった表現は、回答者の意見にバイアスをかけてしまう可能性があります。常に中立的な立場で設問を作成し、回答者が自由に自身の意見を述べられるような記述を徹底することが、客観的で信頼性の高いデータを収集するための重要なポイントとなります。

選択肢の提示方法

アンケート調査票を作成する際、設問に対する選択肢の提示方法は、回答の正確性と回答者の負担に大きく影響を与えます。

まず、選択肢は回答者が直感的に理解できるよう、明確かつ簡潔な表現を心がける必要があります。また、全ての回答者が自身の状況に合致する選択肢を選べるよう、選択肢の網羅性を確保することが重要です。

例えば、居住地を問う場合、都道府県名を全て記載するか、〇〇地方のように大きく括るかなど、目的に応じた一覧性を持たせるようにします。同時に、選択肢同士が重ならない排他性も必須のルールです。

例えば、年齢層の選択肢で20歳~30歳30歳~40歳と設定すると、30歳を人がどちらに回答すべきか迷うため、20歳~29歳30歳~39歳のように明確に区切る必要があります。

さらに、選択肢の数は、回答者の負担を考慮し、多すぎず少なすぎない適切な数量に調整することが大切です。一般的には、5つから7つ程度の選択肢が見やすく、回答しやすいとされています。

自由記述を補完する目的でその他の選択肢を設ける場合は、その選択肢を選んだ回答者が具体的な内容を記入できる欄を設けることで、想定外の貴重な意見を拾い上げることが可能になります。

設問の配列順序

アンケート調査票における設問の配列順序は、回答者の心理的な負担を軽減し、最後までスムーズに回答してもらうために非常に重要な要素です。

一般的に、回答しやすい設問から始め、徐々に具体的な内容や、回答に時間を要する設問へと移行していくのが良いとされています。例えば、まず回答者の性別や年齢、居住地といった基本的な属性に関する設問を配置することで、回答者はスムーズにアンケートに入ることができ、心理的なハードルを下げられます。

次に、はい/いいえで答えられるような事実に関する設問や、簡単な選択式の設問を配置します。そして、意見や評価を問う設問、複数回答の設問、さらに自由記述の設問など、回答に思考を要する設問を中盤から終盤にかけて配置することが推奨されます。

このように論理的な流れを意識して設問を配列することで、回答者は無理なくアンケートに集中でき、回答の質を高めることにもつながります。また、似たような内容の設問が連続しないように配置を工夫したり、適度に気分転換になるような設問を挟んだりする配慮も有効です。

アンケート調査の注意点

アンケート調査を成功させるためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。特に、回答率の確保と、質問が回答を誘導しないようにする配慮は、信頼性の高いデータを収集するために不可欠です。

アンケート調査を実施する際には、まず「目的とターゲットを定める」ことが基盤となります。何のために調査を行うのか、そして誰に回答してもらいたいのかを明確にすることで、全ての設問設計の軸が定まります。例えば、新商品の価格設定の参考にする、Webサイトの離脱率が高い原因を探るなど、調査結果をどのように活用し、どのような状態を目指すのかを具体化します。

次に、回答率を高めるための工夫が必要です。設問は「わかりやすく簡潔」にし、一つの質問に複数の要素を含めないように注意しましょう。質問数が多すぎると回答者の負担が増え、途中で回答を諦めてしまう可能性が高まるため、10分以内に回答できる設問数に絞るのが理想的です。

特に重要なのは、回答を特定の方向に「誘導」する質問を避けることです。例えば、「健康管理が重視される中で、サプリメントは必要だと思いますか?」といった聞き方は、回答者の意見にバイアスをかけてしまう可能性があります。公平な聞き方を心がけ、客観的なデータ収集に努めます。また、匿名性を保証することや、謝礼を用意することも回答率向上に繋がります。

最後に、個人情報の取り扱いについて明記し、回答者に安心して協力してもらえる環境を整えることも重要です。これらの注意点を押さえることで、信頼性の高いデータを効率的に収集し、その後の施策に活用できるでしょう。

アンケート調査の事例

アンケート調査は、多岐にわたる目的で活用されており、その事例は企業活動からマーケティング、市場調査まで様々です。具体的なアンケート調査の例を通じて、それぞれの目的に合わせた質問項目や活用方法を見ていきましょう。

顧客満足度アンケートの事例

顧客満足度アンケートは、企業が提供する商品やサービスに対する顧客の評価を把握し、改善点を見つけるために広く実施されるアンケート調査の例です。この種のアンケートは、マーケティング戦略の立案や顧客ロイヤルティの向上に直結するため、非常に重要視されます。

具体的な質問項目としては、

「当社の製品/サービスに総合的にどの程度満足していますか?(5段階評価)」や、

「製品/サービスの購入前と購入後の期待値にどの程度のギャップがありましたか?(期待通り、期待以上、期待以下など)」

といったものが挙げられます。

また、「製品/サービスのどのような点が最も満足できましたか?(自由記述)」や、

「今後、製品/サービスにどのような改善を期待しますか?(自由記述)」

のような記述式質問を組み合わせることで、数値だけでは把握できない具体的な顧客の意見や課題を深く掘り下げることが可能になります。

さらに、

「この製品/サービスを友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか?(0~10点)」

といったNPS(Net Promoter Score)を測定する質問も、顧客ロイヤルティの指標として多くの企業で活用されています。

これらの事例を通じて、顧客満足度アンケートが単なる評価だけでなく、具体的な改善アクションに繋がるデータ収集を目的としていることが理解できます。

商品購入者アンケートの事例

商品購入者アンケートは、企業が新商品の開発や既存商品の改良、マーケティング戦略の最適化を行う上で不可欠なアンケート調査の例です。この種のアンケートは、市場調査の一環として実施され、購入者の行動や意識を深く理解することを目的とします。

具体的な質問項目としては、

「この商品を何で知りましたか?(複数選択式:テレビCM、SNS、店頭広告、友人からの紹介など)」

といった認知経路に関する質問や、

「この商品を購入した決め手は何でしたか?(複数選択式:価格、品質、デザイン、ブランドイメージなど)」

といった購入動機に関する質問が一般的です。

さらに、

「この商品をどのくらいの頻度で利用していますか?(選択式:毎日、週に数回、月に数回など)」や、

「この商品について、どのような点が最も気に入っていますか?(自由記述)」、

「改善してほしい点があれば具体的にお聞かせください。(自由記述)」

といった利用状況や満足度、

改善要望に関する質問も重要です。

これらの質問を通じて、企業は商品の強みや弱みを客観的に把握し、ターゲット層のニーズに合致した商品開発や効果的なマーケティング施策に繋げることができます。購入者の生の声は、市場調査における貴重なデータとなり、企業の競争力強化に貢献します。

サービス利用者アンケートの事例

サービス利用者アンケートは、企業が提供するサービスの品質向上や顧客体験の改善を目的として実施されるアンケート調査です。この種のアンケートは、顧客満足度だけでなく、サービスの利用実態や顧客が抱える課題を具体的に把握するために用いられます。

典型的な質問項目としては、

「このサービスを最初に利用したきっかけは何ですか?(選択式:Webサイト、広告、知人の紹介など)」や、

「このサービスを利用する頻度はどのくらいですか?(選択式:毎日、週に数回、月に数回など)」

といった利用状況に関する質問が挙げられます。

また、

「サービスの各機能について、満足度を5段階でお答えください。(機能A、機能B、機能C…)」

のように、具体的な機能ごとの満足度を問うことで、どの機能が特に評価されているか、あるいは改善が必要かという点を特定できます。

さらに、

「このサービスを利用していて、特に困った点や不便に感じた点はありますか?(自由記述)」や、

「今後、サービスに期待する機能や改善点があれば具体的にお聞かせください。(自由記述)」

といった質問を通じて、顧客の潜在的なニーズや具体的な改善要望を深く掘り下げることが可能です。

これらのアンケート調査を通じて、企業は顧客の視点に立ったサービス改善を図り、顧客ロイヤルティの向上とビジネス成長に繋げられます。

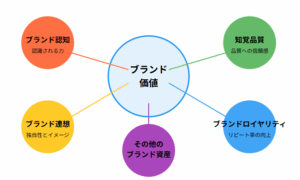

ブランドイメージアンケートの事例

ブランドイメージアンケートは、企業が自社のブランドが顧客や市場からどのように認識されているかを把握し、ブランド戦略の最適化や市場での競争力強化に役立てるためのアンケート調査です。この種のアンケートは、市場調査の一環として、企業のブランド価値を客観的に評価するために実施されます。

具体的な質問項目としては、

「〇〇というブランドに対して、どのようなイメージをお持ちですか?(複数選択式:信頼できる、革新的、親しみやすい、高品質、価格が高いなど)」

といった、ブランドに対する連想を問う質問や、

「〇〇というブランドを、どのような場面で利用したいと思いますか?(自由記述)」

といった利用シーンに関する質問が挙げられます。

また、

「〇〇というブランドに最も当てはまる形容詞を3つまで選んでください。(選択肢を複数提示)」

のように、ブランドの特性を言語化してもらう質問も有効です。

さらに、

「競合他社と比較して、〇〇というブランドの強みは何だと思いますか?(自由記述)」

といった、競合との差別化ポイントを探る質問や、

「〇〇というブランドに対して、今後期待するイメージがあれば具体的にお聞かせください。(自由記述)」

といった将来のブランドイメージに関する質問も重要です。

これらのアンケート調査を通じて、企業は現在のブランドイメージを明確にし、ターゲットとするイメージとのギャップを特定することで、効果的なマーケティング施策やブランドコミュニケーション戦略を立案できます。

来場者アンケートの事例

来場者アンケートは、イベント、展示会、店舗、施設などに訪れた顧客の意見や感想を収集し、今後のイベント企画や施設運営の改善に役立てるためのアンケート調査です。この種のアンケートは、マーケティング活動の一環として、来場者の満足度向上や行動分析を目的として実施されます。

具体的な質問項目としては、

「本日、このイベント(施設)に来場された目的は何ですか?(複数選択式:情報収集、商品購入、体験、友人との交流など)」や、

「このイベント(施設)を何で知りましたか?(選択式:Webサイト、SNS、チラシ、知人の紹介など)」

といった来場動機や情報源に関する質問が挙げられます。

また、

「イベント(施設)全体の満足度を5段階でお答えください。(非常に満足~非常に不満)」や、

「特に印象に残った企画や展示があればお聞かせください。(自由記述)」

といった、具体的な体験に関する満足度や感想を問う質問も重要です。

さらに、「次回もこのイベント(施設)に参加したいと思いますか?(はい/いいえ)」や、

「改善してほしい点があれば、具体的にお聞かせください。(自由記述)」

といった、再来場の意向や改善要望に関する質問を通じて、来場者の生の声を集め、次回以降の企画や運営に活かすことができます。

これらのアンケート調査は、来場者体験の向上と集客施策の改善に貢献します。

広告効果測定の事例

広告効果測定のアンケートは、特定の広告キャンペーンがどの程度ターゲット層に影響を与えたかを評価し、今後のマーケティング戦略を最適化するためのアンケート調査の例です。この種のアンケートは、広告の認知度、理解度、態度変容、行動促進といった多角的な視点から効果を測定することを目的とします。

具体的な質問項目としては、

「最近、〇〇という商品/サービスの広告を見たことがありますか?(はい/いいえ)」

といった広告の認知度を問う質問や、

「その広告はどのような媒体でご覧になりましたか?(複数選択式:テレビ、Webサイト、SNS、雑誌など)」といった接触媒体に関する質問が挙げられます。

また、

「その広告を見て、商品/サービスに対してどのような印象を持ちましたか?(複数選択式:興味を持った、信頼できる、楽しい、特に何も感じなかったなど)」や、

「広告の内容を具体的に覚えていますか?(自由記述)」

といった、広告への態度変容や理解度に関する質問も重要です。

さらに、

「その広告を見て、商品/サービスの購入や利用を検討しましたか?(はい/いいえ)」や、

「実際に購入/利用しましたか?(はい/いいえ)」

といった、行動促進に関する質問を通じて、広告が直接的な購買行動にどの程度繋がったかを把握できます。

これらのアンケート調査の例は、広告投資の効果を最大化し、より費用対効果の高いマーケティング施策に繋げるための貴重な情報源となります。

コンセプト調査の事例

コンセプト調査のアンケートは、新商品や新サービスのアイデア(コンセプト)を市場に投入する前に、ターゲット層からの受容性や評価を測定し、開発の方向性を決定するためのアンケート調査です。この種のアンケートは、マーケティング戦略や市場調査の初期段階で実施され、リスクを低減しながら顧客ニーズに合致した製品開発を進めることを目的とします。

具体的な質問項目としては、まず提示されたコンセプトについて、

「このコンセプトにどの程度、魅力を感じますか?(5段階評価)」や、

「このコンセプトは、あなたのニーズを満たすと思いますか?(5段階評価)」

といった、コンセプトへの共感度やニーズ合致度を問う質問が挙げられます。

次に、

「このコンセプトのどのような点が特に良いと思いますか?(自由記述)」や、

「改善が必要だと思う点があれば具体的にお聞かせください。(自由記述)」

といった、具体的な評価ポイントや改善点を掘り下げる質問も重要です。

また、

「この商品/サービスが実際に発売された場合、購入したいと思いますか?(はい/いいえ/たぶん購入する)」といった購買意向を測る質問や、

「この商品/サービスにどの程度の価格であれば購入を検討しますか?(記述式)」

といった価格受容性を問う質問も有効です。

これらのアンケート調査を通じて、企業はコンセプトの強みや弱みを客観的に把握し、開発の優先順位付けや、より魅力的な商品/サービスへのブラッシュアップに繋げることができます。市場投入前の貴重なフィードバックは、成功確率を高めるための重要な指針となります。

ネーミング調査の事例

ネーミング調査のアンケートは、新商品や新サービスの名称案に対して、ターゲット層がどのような印象を抱くか、覚えやすいか、商品特性を適切に表しているかなどを評価し、最適な名称を決定するためのアンケート調査です。この種のアンケートは、マーケティング戦略や市場調査の一環として、ブランドイメージ形成の初期段階で実施されます。

具体的な質問項目としては、まず提示された複数の名称案(例:名称A、名称B、名称C)について、

「それぞれの名称案からどのようなイメージを連想しますか?(複数選択式:安心感、斬新さ、高品質、親しみやすさなど)」

といった、名称から受ける印象を問う質問が挙げられます。

次に、

「それぞれの名称案の中で、最も覚えやすいと思うものはどれですか?(単一選択式)」や、

「それぞれの名称案の中で、商品/サービスの特徴を最もよく表していると思うものはどれですか?(単一選択式)」

といった、記憶しやすさや特性表現に関する質問も重要です。

さらに、

「これらの名称案の中で、あなたが最も好感を持つものはどれですか?(単一選択式)」

といった好感度を問う質問や、

「もし他に良い名称案があれば、自由にお聞かせください。(自由記述)」

といった提案を促す質問も有効です。

これらのアンケート調査を通じて、企業は名称案の候補を客観的に評価し、ターゲット層に響く、記憶に残りやすい名称を選定することで、マーケティング効果の最大化と市場での成功に繋げることができます。

パッケージ調査の事例

パッケージ調査のアンケートは、新商品や既存商品のパッケージデザイン案に対して、消費者がどのような印象を抱くか、購買意欲に繋がるか、棚での視認性などを評価し、最適なパッケージデザインを決定するためのアンケート調査です。この種のアンケートは、マーケティング戦略や市場調査において、商品の魅力を最大限に引き出し、消費者の購買行動を促進することを目的として実施されます。

具体的な質問項目としては、まず提示された複数のパッケージデザイン案について、

「それぞれのデザインからどのような印象を受けますか?」

といった、デザインから受ける印象を問う質問が挙げられます。

次に、

「それぞれのデザインの中で、最も店頭で目を引くと思うものはどれですか?」

といった視認性に関する質問や、

「それぞれのデザインの中で、最も購入したいと思うものはどれですか?」

といった購買意欲に関する質問も重要です。さらに、

「それぞれのデザインは、商品の中身を適切に表現していると思いますか?」や、

「改善が必要だと思う点があれば具体的にお聞かせください。」

といった、商品の特性表現や改善要望に関する質問も有効です。

これらのアンケート調査を通じて、企業はパッケージデザインが消費者に与える影響を客観的に把握し、商品の魅力を最大限に引き出すデザインを選定することで、売上向上とブランド価値の向上に繋げることができます。

従業員満足度アンケートの事例

従業員満足度アンケートは、企業が従業員の仕事や職場環境に対する意見や感想を収集し、従業員満足度の向上や組織改善に役立てるためのアンケート調査です。この種のアンケートは、企業内の課題を特定し、より働きやすい環境を整備することで、従業員のエンゲージメントと生産性向上を目指します。

具体的な質問項目としては、

まず従業員の基本属性(年齢、所属部署、勤続年数など)を把握する質問から始めます。

次に、仕事内容に関する満足度として、

「現在の仕事にやりがいを感じていますか?(5段階評価)」や、

「自身の成長を実感できていますか?(5段階評価)」

といった質問が挙げられます。

上司や同僚との人間関係については、

「上司とのコミュニケーションは円滑だと思いますか?(5段階評価)」、

「同僚と協力して仕事ができていますか?(5段階評価)」などの質問が有効です。

また、待遇や福利厚生に関する質問として、

「現在の給与・報酬に満足していますか?(5段階評価)」や、

「会社の福利厚生制度は充実していると思いますか?(5段階評価)」

といった項目が考えられます。

さらに、組織風土や企業文化に関する質問、

「自由に意見を言える雰囲気がありますか?(5段階評価)」や、

具体的な改善要望を尋ねる

「職場環境をより良くするために、改善してほしい点があれば具体的にお聞かせください。(自由記述)」といった質問も重要です。

これらのアンケート調査を通じて、企業は従業員の声を正確に把握し、具体的な改善策を講じることで、従業員がより意欲的に働ける組織へと変革していくことができます。

360度評価(多面評価)アンケートの事例

360度評価、または多面評価アンケートは、個人の能力開発や人材育成を目的として、上司、同僚、部下など複数の視点から評価対象者のパフォーマンスや行動に関するフィードバックを収集するアンケート調査です。国内企業のうち、61.4%が360度評価を導入しているという調査結果もあり、着実に広がりを見せています。この評価は、人事評価に直接反映させる企業もあれば、人材育成のためだけに活用する企業もあります。

具体的な質問項目としては、評価対象者のリーダーシップ、コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワーク、協調性など、多岐にわたる項目について5段階評価で尋ねることが一般的です。

例えば、

「部下の意見を傾聴し、適切にフィードバックしているか?」、

「チーム内の課題解決に積極的に貢献しているか?」、

「困難な状況でも冷静に対応し、チームを導いているか?」

といった具体的な行動に関する質問が挙げられます。

さらに、

「評価対象者の良い点、さらに改善してほしい点があれば、具体的にお聞かせください。(自由記述)」

といった記述式質問を設けることで、数値だけでは伝わらない生の声や具体的な行動例を得られます。

匿名性を確保したWebアンケート形式で実施することで、より率直な意見が集められる傾向にあります。

このアンケート調査を通じて、評価対象者は自身の強みや弱みを客観的に把握し、自己成長のための具体的な行動計画を立てるきっかけを得られます。企業側も、個人の能力開発だけでなく、組織全体の強みや弱みを把握し、経営上の課題発見にも役立てることが可能です。

ストレスチェックの事例

ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、ストレスの高い従業員を早期に発見して適切なケアを行うことを目的としたアンケート調査です。2015年12月からは、従業員50人以上の事業場でストレスチェックの実施が義務化されており、企業の重要な健康経営施策の一つとなっています。このアンケートは、従業員のストレス状況を客観的に把握し、職場環境改善や個人のセルフケアに役立てるために用いられます。

具体的な質問項目としては、

まず「仕事の量」「仕事の質」「人間関係」「職場の環境」といった「仕事のストレス要因」に関する質問が挙げられます。

例えば、

「非常に多くの仕事を抱えていると感じるか?(はい/いいえ)」、

「仕事の内容が自分の能力に見合っているか?(5段階評価)」、

「職場の人間関係は良好であるか?(5段階評価)」

といった質問が一般的です。

次に、

「身体的症状(頭痛、胃痛など)」、

「精神的症状(抑うつ感、不安感など)」

といった「心身のストレス反応」に関する質問も重要です。

例えば、「最近、寝付きが悪くなったと感じるか?(はい/いいえ)」、

「気分が落ち込むことが多いか?(はい/いいえ)」といった質問が挙げられます。

さらに、

「上司や同僚からのサポート状況」や「仕事のコントロール度」

といった「周囲のサポート」に関する質問も含まれます。

これらのアンケート調査を通じて、企業は従業員のストレスレベルを把握し、高ストレス者への面談指導や、職場環境の改善といった具体的な対策を講じることが可能となります。

アンケート調査におけるよくある質問

アンケート調査を実施するにあたって、様々な疑問が生じることがあります。ここでは、特によくある質問として、大学生向けのアンケート調査の事例に焦点を当てて解説します。

大学生向けのアンケート調査の事例

大学生向けのアンケート調査は、多岐にわたる目的で実施されており、その事例は学生生活、キャリア、消費行動、社会問題への意識など様々です。企業が学生をターゲットとした商品やサービスを開発する際の市場調査として、あるいは新卒採用に関する情報を集める目的で実施されることがあります。

例えば、市場調査のためのアンケートでは、

「あなたの主な情報収集源は何ですか?(SNS、大学の掲示板、友人など)」、

「普段どのようなアルバイトをしていますか?」、

「あなたが興味を持っている商品カテゴリは何ですか?」

といった、学生のライフスタイルや消費行動に関する質問が挙げられます。

また、新卒採用に関するアンケートの例としては、

「就職活動をいつ頃から始めましたか?」、

「志望する業界や企業はありますか?」、

「企業選びで重視するポイントは何ですか?(給与、福利厚生、仕事内容、企業文化など)」

といった質問が考えられます。

これらの質問に加えて、回答者の属性に関する質問(学年、学部、性別、居住地など)は、データを集計・分析する上で重要な指標となるため、必ず含めることが推奨されます。

さらに、大学が学生の満足度やニーズを把握するために、授業評価アンケートや学生生活に関するアンケートを実施する事例もあります。

これらのアンケート調査の例を通じて、大学生のリアルな声を集め、サービスや採用活動の改善、あるいは学術研究に役立てることが可能になります。

まとめ/お問い合わせ

アンケートは「作って配る」だけでは成果につながりません。

目的の言語化、仮説に沿った設問設計、回収設計・重複排除、データクレンジング、クロス分析、示唆の言語化、改善施策への落とし込みまでを一気通貫で設計できるかがカギです。

株式会社オノフは、BtoC/BtoBの市場調査から社内サーベイまで、

調査設計→票作成→回収→分析→レポート→打ち手設計を伴走支援します。

女性インサイトを深掘りする定量シリーズ「女子のキモチ」で蓄積した知見も活かし、コンセプト/ネーミング/パッケージ/広告効果/CS調査など用途別に最適な質問設計をご提案します。

「今の設問で本当に目的が達成できるか不安」「どの指標を追えばよいか整理したい」など、どの段階のご相談でも歓迎です。課題、対象者、スケジュール、ご予算感をお知らせください。最適な進め方とサンプル設問案をお返しします。お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。